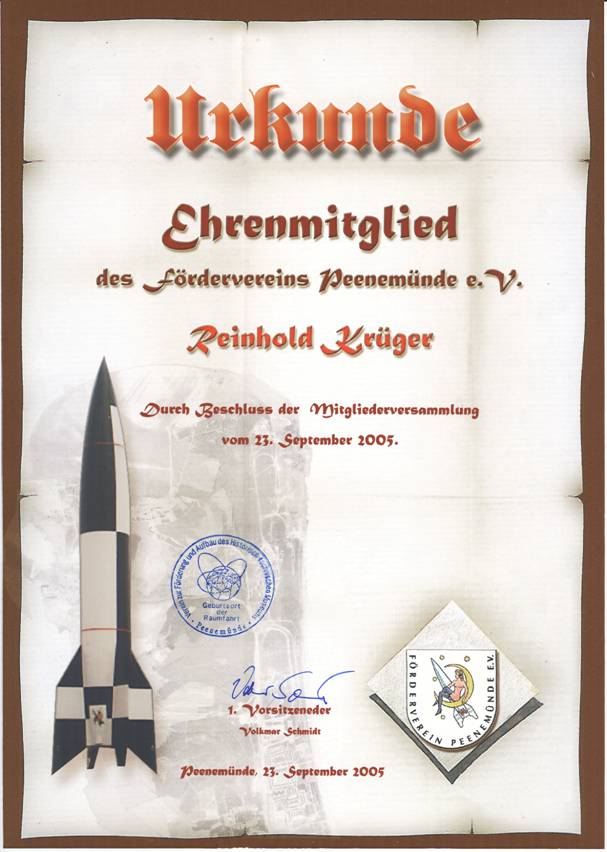

Die Urkunde unseres

Ehrenmitgliedes Reinhold Krüger

Rückblick 2005 und Aufgaben für 2006

Liebe Vereinsmitglieder und

Freunde unseres Vereins,

obwohl dieses Jahr schon

wieder fast drei Monate alt ist, möchte ich mich in der ersten Ausgabe des

diesjährigen Infoblattes unseres Vereins noch einmal mit einem kurzen Rückblick

auf 2005, sowie einer Vorschau für 2006 an Sie wenden.

Wie bereits im Bericht des

Vorstandes auf unserer Jahreshauptversammlung dargelegt, war die Zusammenarbeit

mit dem Leiter des Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde,

Herrn Zache, fast vollständig zum erliegen gekommen. Wir hatten aus diesem

Grund eine Satzungsänderung mit dem Ziel der Streichung der Förderung des

Museums zur Diskussion gestellt.

Die Mitteilung, dass Herr Zache das HTI

verlässt, um eine neue Aufgabe im Ruhrgebiet zu übernehmen, hat für uns eine

völlig andere Situation geschaffen, die uns neue Hoffnung auf eine

Zusammenarbeit gibt.

Nach einer bundesweiten

Ausschreibung bewarben sich über 70 Kandidaten um die Stelle als Leiter des

HTI. Die Wahl fiel einstimmig auf Herrn Mühldorfer-Vogt, einen qualifizierten

Fachmann, der als Leiter der Museen in Quedlinburg eine in Fachkreisen

anerkannte Arbeit leistete. Am 02.Januar nahm er seine Tätigkeit in Peenemünde

auf. Noch in der ersten Woche fand ein Treffen mit ihm statt, an dem Klaus

Felgentreu, der Bürgermeister von Peenemünde, Rainer Barthelmes und ich

teilnahmen.

In diesem ersten Gespräch

wollten sich die Teilnehmer miteinander bekannt machen und über eine zukünftige

Zusammenarbeit sprechen. Obwohl Herr Mühldorfer-Vogt in den wenigen Tagen nach

seiner Amtsübernahme noch nicht über ein fertiges Konzept verfügen konnte,

hatte er doch klare Vorstellungen über die weitere Entwicklung des Museums, die

in vielen Punkten mit unserer Sichtweise übereinstimmten. Dieses Gespräch

stimmte uns zuversichtlich, dass die Arbeit des Vereins wieder gewünscht ist

und dass es in Zukunft wieder Projekte mit unserer Beteiligung geben wird.

Schon vierzehn Tage später

wurde das erste gemeinsame Projekt beraten und mit der Vorbereitung begonnen.

Von einem niederländisches Museum wurden Teile einer Walterschleuder zum Kauf

angeboten. Der Vorstand beschloss einstimmig, dass sich der Verein mit den

Spendengeldern von Max Mayer und Konsul Niethammer daran beteiligt. Damit wird

der Zweckbestimmung, diese Mittel für eine Darstellung des Werks „Peenemünde

West“ einzusetzen, eingehalten. Weiterhin wollen wir uns aktiv an der

Konservierung und Restaurierung der Walter-Schleuder beteiligen. Zur

Besichtigung des Objektes und zur Verhandlung über den Erwerb des Exponates

sind Klaus Felgentreu und Peter Profe nach Hengelo/Holland gefahren. (siehe

Bericht Klaus Felgentreu)

Für das Jahr 2005 möchte ich

noch einmal besonders erwähnen, dass sich der Kontakt mit dem Internationalen

Förderkreis für Raumfahrt, insbesondere mit seinem Präsidenten Herrn Prof.

Kramer, durch die Teilnahme an der Jahrestagung in Garmisch Partenkirchen

weiter gefestigt hat.

Diese Reise benutzte ich auch

für Besuche von Mitgliedern und Freunden unseres Vereins, die sich besonders

für unsere Arbeit eingesetzt haben und denen leider eine Reise zu unseren

Veranstaltungen zu beschwerlich ist. So besuchte ich zunächst den langjährigen

Präsidenten der Interessengemeinschaft der ehemaligen Peenemünder Herrn Heinz

Grösser. Ich freue mich besonders, dass durch unser Gespräch einige

Missverständnisse aus der Vergangenheit ausgeräumt werden konnten und wir uns

in gutem Einvernehmen trennten. Das war für mich sehr wichtig, weil Herr Grösser,

der eine große Arbeit bei der Organisation der Interessengemeinschaft der

Ehemaligen Peenemünder geleistet hat, unseren Respekt verdient.

Besonders herzlich wurde ich

von Herrn Konsul Niethammer und seiner Gattin aufgenommen. Konsul Niethammer

besitzt eine umfangreiche (vielleicht die umfangreichste) Sammlung von

Unterlagen über die Fi 103, an deren Entwicklung er als junger Mann aktiv

mitgearbeitet hat. Ich konnte mich wieder einmal von der Einmaligkeit dieser

Sammlung überzeugen. Die Geschenke und Spenden, die wir für die Darstellung der

Geschichte des Werks „Peenemünde West“ verwenden wollen, werden wir in Ehren

halten.

Mein letzter Besuch galt der

Witwe des verehrtem General Walter Dornberger. Für mich war es eine besondere

Ehre, dass sie mich empfangen hat und mir von Stationen aus ihrem gemeinsamen

Leben nach 1945 erzählte. Besonders hat mich ihr Bericht über die aufrichtige

Freundschaft Walter Dornbergers mit Wernher von Braun beeindruckt. Auch der

Kontakt Walter Dornbergers zu den ehemaligen Mitarbeitern aus Peenemünde ist

nie abgerissen. Zum Abschied übergab mir Frau Dornberger eine gerahmte Urkunde,

die von den ehemaligen engsten Mitarbeitern in Peenemünde anlässlich des 70.

Geburtstag ihres Mannes, Walter Dornberger, durch Wernher von Braun überreicht

wurde. Diese Urkunde trägt auch die Unterschrift von Wernher v. Braun.

Weiterhin habe ich die Originalausgabe der Biographie über Wernher von Braun

mit einer persönlichen Widmung des Autors Ernst Stuhlinger erhalten. Ich habe

Frau Dornberger mein Wort gegeben, dass wir diese Gaben in Ehren halten werden

und nur in einer angemessenen und würdigen Form im Sinne ihres Mannes verwenden

werden.

Für das Jahr 2006 wollen wir,

wie bereits eingangs erwähnt, die Zusammenarbeit mit dem HTI wieder aktivieren.

Die Realisierung des Projektes „Walterschleuder“ könnte der Anfang sein.

Am 27.01.2006 tagte der

wissenschaftliche Beirat für das HTI. Auf dieser Konferenz wurde der neue

Leiter des Museums vorgestellt, die bisherigen Ergebnisse ausgewertet und die

Schwerpunkte für die weitere Arbeit bestimmt.

Ein Ständiger Rückgang bei

den Besucherzahlen auf 250.000 führte dazu, dass das HTI im Jahr 2005 das erste

Mal rote Zahlen schrieb.

Die Umstrukturierung des als

kommunaler Eigenbetrieb der Gemeinde Peenemünde arbeitenden Museums in eine

Stiftung öffentlichen Rechts gestaltet sich schwierig, weil eine Finanzierung

durch Bund und Land noch nicht gesichert ist.

Die Kontakte nach Huntsville

sollen wiederbelebt werden und die Wernher von Braun- Ausstellung nach

Peenemünde als Dauerausstellung geholt werden.

Zum Abschluss möchte ich alle

Mitglieder und Freunde unseres Vereins zu unserem diesjährigen Treffen mit

Jahreshauptversammlung, wie bereits angekündigt, vom 28.09.06 bis 02.10.2006

einladen.

Volkmar Schmidt

1. Vorsitzender

Sitzungen des Vorstandes

1. Angeregt durch das erste Gespräch mit dem neuen Leiter des HTI, Herrn

Christian Mühldorfer-Vogt, beschloss der Vorstand auf seiner Sitzung am

06.01.2006, das HTI finanziell bei der Beschaffung von 16 Originalteilen einer

Walterschleuder zu unterstützen. Dazu sollen auch die Spenden, die wir

anlässlich des Todes von Max Meyer erhalten haben, genutzt werden.

Wir sehen hier eine Möglichkeit,

uns als Förderverein beim Aufbau der Walterschleuder auf dem Freigelände im HTI

einzubringen. Das Angebot diese Originalteile zu erwerben, kam aus Holland. Aus

diesem Grund sind Herr Profe, Stellv. Leiter des HTI, und ich am 08./09.02.2006

nach Holland gefahren, um diese Teile zu besichtigen. Wir konnten feststellen,

dass der gute Zustand dieser Originalteile den Ankauf für das HTI rechtfertigt.

Nun geht es darum, den Transport zu

organisieren, damit schnellstens mit der Konservierung und der nachfolgenden

Aufstellung der Walterschleuder auf dem Freigelände des HTI begonnen werden

kann.

Das HTI hofft natürlich auf aktive

Unterstützung durch unseren Verein. Darum sind Spenden von unseren

Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins für dieses gemeinsame Projekt

weiterhin sehr gefragt!

2. Der Vorstand bedankt sich bei Frau Dornberger für die wunderbare

Erinnerungsurkunde, die anlässlich des 70. Geburtstages ihres Mannes, 1965, mit

der Unterschrift von W. v. Braun, sowie mit den Unterschriften vieler

ehemaliger Peenemünder angefertigt wurde.

Bei Herrn Diecke bedanken wir uns

für die Bücher über die Raumfahrt und bei Herrn Helm für die aussagekräftigen

und interessanten Kalender 2006 über Peenemünde West.

3. Am 05.01.06 trafen sich Herr Schmidt und Herr Felgentreu im Auftrag

des Vorstandes zu einem ersten Gespräch mit dem neuen Leiter des HTI, Herrn

Christian Mühldorfer - Vogt. Teilnehmer war auch der Bürgermeister von

Peenemünde, Herr Barthelmes.

Als sehr wichtig wurde eine enge

Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und dem neuen Leiter des HTI von beiden

Seiten angesehen. Dieses einstündige Gespräch wurde in einer offenen und

konstruktiven Atmosphäre geführt. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es sich

wieder lohnt, das Wissen und Können unserer Vereinsmitglieder für die weitere

Erforschung der Peenemünder Geschichte im HTI einzubringen.

Der Vorstand hat die Absicht, Herrn

Mühldorfer-Vogt zu einer der nächsten Sitzung einzuladen, um weitere konkrete

Schritte der Zusammenarbeit zu besprechen.

Klaus Felgentreu

2. Vorsitzender

Peenemünde im Spiegel der Presse

Ostseezeitung 30. Januar

2006

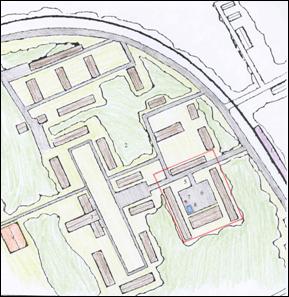

Außenareal

des HTI soll sich verändern

Erste Ideen

des neuen Museumsleiters in Peenemünde äußerte dieser jetzt vor den Mitgliedern

des HTI- Beirates und stieß auf Zuspruch.

Peenemünde Erste Vorstellungen für die Weiterentwicklung des

Historisch-Technischen Informationszentrums (HTI) hat der neue Leiter des

Museum, Christian Mühldorfer-Vogt, am vergangenen Wochenende bei der Tagung des

HTI- Beirates in Peenemünde entwickelt. „Es sind erste Ideen, die ich habe und

die vom Beirat positiv aufgenommen wurden“, so der frisch gebackene

Museumsleiter.

Zum einen will Mühldorfer-Vogt die Marketing-Strategie stärker auf das Besondere des Museums ausrichten. Dafür werde in Kürze die Beschilderung und Werbung verändert. „Wir wollen das Alleinstellungsmerkmal des HTI stärker hervorheben, aggressiver werben“, sagte Mühldorfer-Vogt auf O-Nachfrage. Außerdem schwebt dem Nachfolger von Dirk Zache vor, sich in nächster Zeit verstärkt dem 12 000 Quadratmeter großen Außenbereich des Museums zuzuwenden und diesen neu zu strukturieren. „Wie in der Dauerausstellung möchte ich die dort zu sehenden Exponate in eine zeitliche Abfolge bringen“, so Mühldorfer-Vogt. „Chronologische Inseln“, nennt der Museologe, der aus Quedlinburg auf die Insel kam, sein Konzept. So könnte die Werkbahn, die restauriert werden soll, als Exponat die Zeit von 1936-45 im Außenbereich präsentieren. Museumsschiff und Flugzeuge stehen für die Zeit nach 1945. „Wenn ich nicht vehementen Widerspruch erfahre, werde ich das umsetzen“, so Mühldorfer-Vogt. Mit Widerstand ist indes nicht zu rechnen. Mehr als positiv angetan zeigte sich Dr. Christoph Ehmann, Vorsitzender des HTI- Beirates, von der Begegnung mit dem neuen Peenemünder Museumsleiter. Er betonte das harmonische Miteinander der ersten gemeinsamen Beratung.

Laut Ehmann will sich der Beirat nun vehement für ein stärkeres Engagement von Land und Bund für das HTI Peenemünde einsetzen. Vor allem die Ruinen im Ortsbild, die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet werden, müssten schnellstens verschwinden. „Die Politik des Bundes läst den Ort verkommen“, so Ehmann.

ANTJE ENKE

Ostseezeitung

Dienstag, 10. Januar 2006

Neuer

Museumschef plant Wernher- von- Braun Schau

Peenemünder

Informationszentrum will an bewährtem Konzept festhalten und dennoch neue Wege

gehen. Dabei setzt es auf Multimedia.

Peenemünde (OZ) „Mit Physik hatte ich in der Schule nicht allzuviel am

Hut“, gesteht Christian Mühldorfer-Vogt mit einem entschuldigenden Lächeln. Und

er verspricht im gleichen Atemzug, dass er dieses Manko umgehend beheben will.

Schließlich, so der 45-Jährige, bis vor wenigen Tagen noch Leiter der

Städtischen Museen in Quedlinburg, könne vom Leiter des Historisch-Technischen

Informationszentrums Peenemünde (HTI) erwartet werden, dass er sich in

physikalischen Dingen zumindest etwas auskenne. Da nimmt sich der

frischgebackene HTI- Chef, der zum 1. Januar sein Amt antrat, selbst in die

Pflicht.

Das

naturwissenschaftliche Defizit dürfte allerdings bei weitem nicht das größte

Problem sein, mit dem sich der gebürtige Westfale in der kommenden Zeit

herumschlagen muss. Der Rückgang der Besucherzahl von 300 000 (2001) auf 240

000 im vergangenen Jahr stellt ihn und sein 25-köpfiges Team, zu dem 23

Angestellte und zwei Auszubildende gehören, zunächst vor die Aufgabe, diesen

Abwärtstrend zu stoppen. Dabei macht Mühldorfer-Vogt deutlich, dass er nichts

davon hält, Bewährtes über Bord zu werfen: „Das bisherige Gesamtkonzept des HTI

aus Bildung und Kultur, aus Denkmallandschaft und Museum ist hervorragend. Daran

möchte ich unbedingt festhalten.“

Der Leiter des Zentrums bekennt

sich ganz bewusst und aus innerer Überzeugung zu dem bislang Praktizierten.

Damit versucht er auch Befürchtungen in Zusammenhang mit dem Wechsel in der

HTI- Führung, die er vom langjährigen und anerkannten Museumsleiter Dirk Zacher

übernahm, zu zerstreuen: „Ich stehe für Kontinuität. Wir werden hier auch

künftig die Janusköpfigkeit dieser Stätte belegen, an der einerseits

Vernichtungswaffen entwickelt wurden und andererseits Voraussetzungen für den

Flug des Menschen ins All geschaffen wurden. Das zeigen wir zurzeit auf über

5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche unter dem Dach und auf 120 000

Quadratmeter Freifläche.“

Mühldorfer-Vogt belegt dieses

Bekenntnis auch mit Auszügen aus seiner Biografie. So wirkte der studierte

Sozialhistoriker am Aufbau der Gedenkstätte Schloss Holte-Stukenbrock bei

Bielefeldt, einem ehemaligen nationalsozialistischen Kriegsgefangenenlager, mit

und erforschte die Quedlinburger Stiftsgeschichte von Heinrich Himmlers SS.

Doch trotz des konsequenten Festhaltens an Erfolgreichem will Christian

Mühldorfer-Vogt, der sich auch auf dem Gebiet des Kulturmanagements

qualifizierte, unbedingt verändern und Neues wagen: „Wir müssen es schaffen,

uns als HTI noch besser zu vermarkten, ohne dabei Qualitätsverluste im Inhalt

der Ausstellungspräsentation hinzunehmen. Beides muss kein Widerspruch sein.“

Für ihn bedeutet dies durchaus

den Eventcharakter auszuprägen. „Ein Museumsbesuch soll bilden und auch Spaß

machen. Deshalb setze ich auf Multimedia, möchte den Besuchern

|

|

verschiedene Vermittlungsebenen

anbieten und sie mit interessanten, außergewöhnlichen Veranstaltungen anlocken.

Zu ihnen rechne ich die 2006 geplante Ausstellung über Wernher von Braun, zu

Nazi-Zeiten Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, ebenso wie eine

Exposition zum Thema Weltraum oder die Aufführung des Theaterstückes

„Kassandra“ nach Christa Wolf.“ Und er denkt auch an eine Museumsnacht, wie sie

in Quedlinburg und andernorts längst zum Erfolg wurde.

Dem HTI- Leiter schweben aber

vor allem Sonderaus-stellungen vor, die über einen längeren Zeitraum

präsentiert werden. Glanzstück einer solchen Exposition wird zweifellos die

historische Werkbahn, die bis 1945 in Peenemünde verkehrte und nach einer

Odyssee in Garmisch-Partenkirchen noch bis 1978 als S-Bahn verkehrte. Nun wird

sie an ihrem ursprünglichen Einsatzort bis 2008 teilweise originalgetreu

restauriert. Von ihrer Präsentation verspricht sich der Museumsmann große

Publikumsresonanz.

Verändern möchte Christian

Mühldorfer-Vogt weiterhin,

dass bisher praktisch nur Museum

und Gedenkstätte als Einheit existieren. Künftig gehe es ihm darum, diese

Bereiche um die geplante Denkmallandschaft mit einem historischen Lehrpfad im

25 Quadratkilometer großen Gelände zu erweitern, erklärt er. Von besonderer

Bedeutung sei es zudem, an dieser geschichtsträchtigen Stätte eine

internationale Jugendbegegnungsstätte zu schaffen.

,,Wir sind ein Eigenbetrieb der

Gemeinde Peenemünde und leben bislang von den Einnahmen aus Verkauf und

Eintritt. Bei rund zwei Millionen Euro laufende Kosten pro Jahr ist das

durchaus beachtlich“, betont der HTI- Leiter. Er macht jedoch kein Hehl daraus,

dass daran gedacht wird, das Museum ganz auf privatwirtschaftliche Füße zu

stellen. „Doch auch dann wird es an diesem Ort keinen Vergnügungspark geben.

Wir stehen zu unserer historischen Verpflichtung“, lässt er keinen Zweifel an

der Zukunft von Museum und Gedenkstätte.

Das HTI hat bis Ende März

dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Tel.: 03 83 71/50 50.

Internet www.peenemuende.de

WERNER GESKE

Ostseezeitung 10. Februar 2006

Trio restauriert S-Bahn-Wagen

Peenemünde Im HTI Peenemünde sind derzeit 20 ABM-Kräfte mit

Konservierungsarbeiten beschäftigt. Wie Projektleiter Hans Lieske informierte,

werden bis Juli außerdem die zwei S-Bahn-Wagen, frühere Werkbahn, durch drei

ABMer restauriert.

Ostseezeitung

Dienstag, 17. Januar 2006

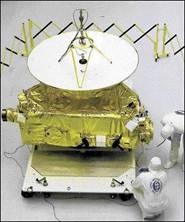

Irdischer Besuch beim Eiszwerg

|

|

Heute startet die Nasa ihre Sonde „New

Horizons“ zum Planeten Pluto.

Washington (dpa) Der Planet Pluto, der Eiszwerg am Rand

unseres Sonnensystems, bekommt erstmals Besuch von der Erde. Heute soll die

Sonde „New Horizons“ der US-Weltraumbehörde Nasa vom Weltraumbahnhof Cape

Canaveral (Florida) zu einem mehr als neunjährigen und sechs Milliarden

Kilometer langen Flug aufbrechen. Wie bei einer Zeitreise fliegt der irdische

Raumkörper rund vier Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit – bis zu den

Anfängen unseres Sonnensystems. Nach Angaben der Nasa wird damit die

Ersterkundung aller neun Planeten abgeschlossen. Die Nasa spricht von einer Art

„astronomischer Archäologie“, weil Pluto eine unschätzbare Innenansicht der

Ursprünge unseres Sonnensystems biete. „Die Erforschung von Pluto und des

Kuipergürtels ist wie ein archäologischer Spatenstich in die Geschichte des

äußeren Solarsystems; ein Platz, wo wir in die vergangenen Zeiten der

Planetenbildung schauen können“, sagt Alan Stern vom Southwest Research

Institute in Boulder (Colorado).

Aber

auch aus einem anderen Grund ist Pluto für die Astronomen ein

„wissenschaftliches Wunderland“. Anders als andere Himmelskörper im so

genannten Kuipergürtel jenseits des Planeten Neptun hat Pluto beispielsweise

nicht nur einen Mond, sondern drei Trabanten. Dabei ist der Mond Charon so

groß, dass manche Wissenschaftler sogar von einem Doppelplaneten sprechen. Frühestens

im Juli 2015 fliegt „New Horizons“ in einer Entfernung von rund 10 000

Kilometern – einer kosmischen Winzigkeit - an Pluto vorbei. Fünf Monate lang

wird die Sonde den Planeten und dessen Mond Charon untersuchen.

Manchmal

wiegen Tage in der Raumfahrt ganze Jahre auf. Kann die Raumsonde beispielsweise

fristgerecht in einem Zeitfenster bis zum 3. Februar starten, wird sie Anfang

2007 am Planeten Jupiter vorbeifliegen und von dessen Schwerkraft wie von einem

Katapult in Richtung Pluto weitergeschleudert. Startet die Sonde etwa wegen

schlechten Wetters erst nach dem 3. Februar, wird die Reise ohne den

Schleudereffekt von Jupiter mindestens vier Jahre länger dauern.

Rund 700 Millionen Dollar

(580 Millionen Euro) lässt sich die Nasa den Flug in die weniger erforschten

Weiten am Rand unseres Sonnensystems kosten. Die Raumsonde hat etwa die Größe

eines Klaviers und wiegt 478 Kilo.

H. DAHNE

Ostseezeitung

Freitag, 20. Januar 2006

Nasa-Sonde „New Horizons“ zum Planeten Pluto gestartet

Cape Canaveral (dpa) Erstmals in der

Geschichte der Raumfahrt ist gestern eine Expedition zum Planeten Pluto am

Rande unseres Sonnensystems aufgebrochen. Die Nasa-Raumsonde „New Horizons“

startete um 20.00 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Die

Sonde soll die rund sechs Milliarden Kilometer lange Entfernung in neuneinhalb

Jahren zurücklegen.

Vereinsinformation

Als neues Mitglied in unserem Verein begrüßen wir recht

herzlich

Herrn Werner Kuffner, Neuhaus/ ObEck

Wir wünschen ihm viel Spaß und Freude bei einer erfolgreichen

Vereinsarbeit

![]()

Wir danken für die Spenden

Herrn Gademann, Walter 50

Euro

Herrn

Riedel, Hansgeorg 100

Euro

Frau Reimer, Margarete 50 Euro

Herrn

Stüwe, Botho 55

Euro

Frau Klar, Maria 50

Euro

![]()

In eigener Sache

Die Bankverbindungen unseres Vereins

Beitragskonto: 384 000 487

Spendenkonto: 384 001 432

Für beide Konten: Die Bankleitzahl:

150 505 00 Bank: Sparkasse Vorpommern

![]()

3.

KZ-Arbeitslager in

Peenemünde

Soweit bekannt, gab es auf

dem Peenemünder Gelände zwei KZ-Arbeitslager

(Für diese Lager gab es im Schriftverkehr sehr unterschiedliche

Bezeichnungen. In einem Dokument des KZ Buchenwald vom 07.08.1943 findet man

die Bezeichnungen Arbeitslager Carlshagen I und II[27], die auch heute

verwendet werden) Das Lager Karlshagen I

befand sich neben dem Gemeinschaftslager Ost. Dieses KZ-Lager bestand aus drei

Baracken, die um einen Appellplatz angeordnet waren, einem Waschhaus und einer

Küche. In jeder Baracke gab es 10-12 Zimmer, einen Waschraum und zwei

Toilettenräume. In jedem Zimmer standen Doppelstockbetten für 20-24 Häftlinge.

Der Barackenälteste hatte ein gesondertes Zimmer. In jedem Zimmer stand ein Ofen

für Braunkohlenbrikett (10 Stück pro Tag). Die Fenster hatten Holzläden, die

von außen verschlossen wurden.[9]

In diesem Lager befanden sich

männliche Häftlinge unterschiedlicher Nationalität (davon bekannt sind

Deutsche, Ukrainer, Russen, Holländer, Franzosen). Diese Häftlinge kamen aus

verschiedenen Konzentrationslagern. So kamen aus Buchenwald Ende Mai 1943 500 Häftlinge, im Herbst 1943 aus Natzweiler

350 und 1944 500 aus dem KZ Sachsenhausen.

Lagerkommandant war von Mai

1943 bis Juli 1944 der SS-Obersturmführer Hans Baumgarten. Ende 1944 wurde die

Bewachung des KZ-Arbeitslagers von Landesschützen übernommen. Kommandant war

dann ein Oberleutnant der Wehrmacht, der im Zivilleben Lehrer war.[15]

Nach der Ankunft im KZ

Arbeitslager Karlshagen erhielten die Häftlinge Holzschuhe, eine gestreifte

Hose, ein langes Hemd, Jackett, Mantel und Mütze. Die Nahrung bestand am Morgen

und Abend aus einer Tasse „Kaffee“-Getränk mit Sacharin, 200g Brot, Margarine

und Marmelade. Mittagessen gab es am Arbeitsort – Gemüsesuppe ohne Brot, wobei

der Inhalt auf dem Teller von der Person abhängig war, die die Suppe ausgab.

|

|

|

|

|

KZ-Arbeitslager Karlshagen I beim Gemeinschaftslager Ost |

|

Michail P. Dewjatajew (1968) |

Abends gab es 4 - 5 Kartoffeln , 200g Brot und Margarine.

Diese Verpflegung war nicht ausreichend und so hatten sie ständig Hunger. Der

Franzose Jan Fournier wog bei seiner Verhaftung 73 kg. Bei seiner Entlassung

aus dem KZ waren es noch 33 kg. Erschwerend für die Franzosen kam neben der

schweren körperlichen Arbeit das ungewohnte Klima dazu. Die Kälte im Winter

1944/45 machte ihnen schwer zu schaffen. [18]

Der Lagerführer ernannte

Häftlinge, zumeist Deutsche und Österreicher, zu Baracken- und Stubenältesten.

Deren Aufgabe war es, eine strenge Disziplin und Ordnung durchzusetzen. Sie

informierten die Lagerführung über alle Vorkommnisse in den Baracken. Auf Grund

dieser Meldungen wurden dann oftmals kranke und schwache Häftlinge durch die

Sanitäter mit einer Todesspritze ermordet. Gefürchtet waren bei den Häftlingen

auch die Morgenappelle. Durch den Lagerführer, in Begleitung von weiteren

SS-Männern, erfolgte hierbei eine Besichtigung der Häftlingskolonnen. Dabei

schlug er täglich einigen Häftlingen ohne Grund ins Gesicht. Besonders

schrecklich war für die Häftlinge der Befehl „zur Medizinkontrolle“, denn damit

waren die Häftlinge den Sanitätern ausgeliefert, deren Aufgabe es war, die Kranken

und Schwachen zu töten. [9]

Nach dem Appell übernahm

jeweils ein Wachsoldat eine Gruppe von 10 Häftlingen und marschierte mit ihnen

an die Arbeitsplätze. Sie wurden auf dem Flugplatz zu Erdarbeiten (Verlängerung

der Start- und Landebahn, Auffüllen von Bombentrichtern) sowie zu Hilfsarbeiten

im Bereich des Werkes West, z. B. zur Betankung und zum Tarnen der Flugzeuge

eingesetzt. Bei der Erprobung der Flügelbombe Fi 103 mußten die Häftlinge die

drei Zentner schweren Schußbolzen der Walter-Schleudern aus dem sumpfigen

Schilfgürtel bergen. Auch beim Entladen von Schiffen im Peenemünder Hafen kamen

sie zum Einsatz.

Ein besonderes Ereignis war

die Flucht des sowjetischen KZ-Häftlings Michael Dewjatajew und neun weiterer

Häftlinge mit einem Bombenflugzeug He 111 vom Flugplatz Peenemünde-West am

08.02.1945. Dewjatajew gelang es nach einigen Schwierigkeiten den Bomber zu starten

und sie flogen dann über die Frontlinie, die sich bereits kurz vor der Oder befand.

Beim Überqueren der Front wurden sie von der sowjetischen Flak abgeschossen.

Aber Dewjatajew gelang mit dem Flugzeug eine Notlandung, so dass alle die

Flucht unverletzt überlebten. [11]

Die Auflösung des Lagers

Karlshagen I begann Mitte Februar 1945. Am 13.02.45 trafen 922 Häftlinge aus

Peenemünde im Lager „Dora“ (Ellerich) ein. [17] Bereits am 18.02.1945 ging ein

weiterer Transport mit 351 Häftlingen zum

KZ-Außenlager Barth.

Laut Angaben ehemaliger

französischer Häftlinge ging am 28.03.45 ein Transport von rund 200 Häftlingen

nach Warnemünde und von dort weiter in das KZ Bergen-Belsen [18]

Eine weitere Gruppe von etwa

200 Häftlingen wurde Anfang April 45 mit der Eisenbahn in das KZ „Dora“ bei

Nordhausen transportiert. Nach 3-4 Tagen kamen sie dort an. Unterwegs starben

über 40 Häftling auf Grund der unmenschlichen hygienischen Zustände in den Waggons.

Nach einer Woche im Lager „Dora“ wurden die ehemaligen Peenemünder Häftlinge mit

einem Zug in ein Militärlager gebracht. Hier wurden sie von rumänischen

Soldaten bewacht. In den folgenden 3-4 Tagen kam es unter den Häftlingen zur

Lynchjustiz. Dabei wurden drei Barackenälteste, 8-9 Stubenälteste und die

freiwilligen SS-Spitzel ermordet. Das Wachpersonal hat bei diesen Vorgängen

nicht eingegriffen. Nach einer Woche übernahmen die sowjetischen Streitkräfte

das Lager. [9]

Ab Juni 1943 wurden auf

Anforderung der Peenemünder Betriebsleitung auch KZ-Häftlinge aus dem

KZ-Buchenwald in der Raketen-Serienproduktion eingesetzt. Laut dieser Anforderung

sollten zu Beginn 1400 berufsmäßig ausgesuchte Häftlinge in der Halle F1

arbeiten. Später war der Einsatz von insgesamt 2500 Häftlingen geplant. [5]

Der erste Transport traf am

17.06.1943 in Peenemünde ein. Er bestand aus 200 Häftlingen und 60

SS-Wachmannschaften. Die Häftlingsgruppe bestand je zur Hälfte aus Deutschen

und Russen. Am 11.07.1943 kam ein weiterer Transport mit 400 französischen

Häftlingen. Die Häftlinge wurden im Erdgeschoss der Halle F1 untergebracht und

mußten in der darüberliegenden Werkhalle arbeiten. Hier begann bereits am

16.07.1943 die Mittelteilfertigung für die Raketen. Andere Häftlinge mußten in

der sogenannten Russenwerkstatt im Sockelgeschoß Vorrichtungen herstellen. [22]

Die Errichtung eines

Barackenlagers auf dem freien Platz neben der Verwaltung des Versuchsserienwerkes

war vorgesehen, wurde aber nach dem englischen Bombenangriff auf Peenemünde

dann nicht mehr realisiert. Das KZ-Arbeitslager in der Halle F1 erhielt die Bezeichnung

Karlshagen II. (In einem Dokument

des Heimat-Artillerie-Park 11 Karlshagen aus dem Jahr 1943 wird dieses Lager

als „Häftlingslager F1“ bezeichnet [16]) Kommandoführer des Lagers war der

SS-Obersturmführer Arnold Georg Strippel. [22]

Das Lager existierte nur 4

Monate. Die Häftlinge wurden bereits am 13. Oktober 1943 in das KZ Dora bei

Nordhausen verlegt. [2]

Beide KZ-Arbeitslager in

Karlshagen waren dem KZ Ravensbrück unterstellt.

Über die Arbeits- und

Lebensbedingungen der Häftlinge im KZ-Außenlager Karlshagen II sind folgende

Details bekannt. Die Aussage des ehemaligen Häftlings Willi Steimel findet man

in dem Buch „Die Rakete und das Reich“

von Michael Neufeld auf der Seite 229. Nach dieser Aussage waren die

Verhältnisse im Lager Karlshagen II, verglichen mit den sonst in den deutschen

Konzentrationslagern herrschenden Lagerbedingungen, sehr gut. „Die Einrichtungen waren ursprünglich für

deutsche Arbeiter gedacht und daher in einem guten und sauberen Zustand.

Angesichts der Tatsache, daß die relativ wenigen Häftlinge mit einer großen

Zahl von Zivilisten und Heeresangehörigen zusammenarbeiteten, hielten sich die

Schikanen und die Schläge der SS-Wachen in Grenzen, was, so Steimel, zu einer

„halbwegs erträglichen Lage“ geführt habe. ..... Die Halle F1 war jedoch

kein Erholungslager; üblicherweise mußten Häftlinge zu dieser Zeit an sechs

Tagen in der Woche täglich elf Stunden arbeiten. Steimels Aussage nach starben

während seiner viermonatigen Haft in Peenemünde drei Häftlinge an Tuberkulose

und zwei an Verletzungen; ein Häftling sei bei einem Fluchtversuch erschossen

worden und weitere vier seien gestorben, nachdem sie den mit Methanol

versetzten Alkohol-Treibstoff getrunken hatten.“ Beim Bombenangriff am 17./18.

August 1943 wurden 18 KZ-Häftlinge getötet und 60 verletzt.[1]

Der ehemalige Peenemünder

Häftling Godfried Elzenga berichtet über die Halle F1: „Im Erdgeschoß waren Schlafräume mit den üblichen Bettgestellen

eingerichtet, Aborte, einem Essenraum und sogar eine Krankenabteilung. Im ersten

Stock befand sich die Produktionshalle, wo unterschiedliche Maschinen zur

Metallbearbeitung aufgestellt waren. Uns wurden einige Drehbänke angewiesen, wo

uns die Fähigkeiten zur Herstellung von Verschlüssen gelehrt wurde. Es war

nicht schwierig.

Die Produktionshalle war

versehen mit einer halbrunden Dachbedeckung auf Stützpfeilern aus Eisenbeton,

die aus dem Fundament der Produktionshalle freistehend hervorragten.

Den ganzen Tag, mit Ausnahme der Mittagspause, standen

wir und drehten Verschlüsse, geisttötend und strapaziös. Eine kleine

Verschnaufpause wurde nicht eingelegt. So vergingen einige Wochen, ohne das

sich etwas besonderes ereignete, außer dass wir getroffen wurden durch den Tod

von Albert Spree (Häftlingsnummer 14849), der einem nicht zu stopfenden Durchfall

erlitt.

Die Produktionshalle wurde von einer Anzahl SS-Männer

überwacht. .........“ [14]

Über den Bombenangriff vom

17./18.08.1943 berichtet er: „Es stellte

sich heraus, dass kriminelle Häftlinge das nächtliche Durcheinander ausgenutzt

hatten, ...die politische Häftlingsführungsschicht zu ermorden und die Macht an

sich zu reißen.“ [14]

Die Berufsverbrecher

errichteten jetzt mit Duldung der Lagerführung eine brutale Herrschaft über die

anderen Häftlinge.

Nach dem Bombenangriff

erfolgte die Verlagerung der Serienfertigung in die unterirdischen Anlagen bei

Nordhausen. Die Häftlinge aus dem Lager Karlshagen II wurden am 13. Oktober

1943 in das Lager „Dora“ verlegt.

In einem Dokument aus dem

Archiv der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück [12] gibt es einen Hinweis darauf, daß

es in Peenemünde auch ein KZ-Arbeitskommando von etwa 300 Frauen gab. In den

Unterlagen wird aber nicht erwähnt, wo sich das KZ-Frauenlager in Peenemünde befand und welche Arbeiten diese

Frauen ausführen mussten.

Auch vom ehemaligen

Kommandant des VKN-Lagers, Hauptmann Wendt wurde 1993 über solch ein

Frauenlager berichtet. Er war nicht nur für die Soldaten im VKN-Lager verantwortlich,

sondern auch für das Barackenlager, in dem die weiblichen KZ-Häftlinge

untergebracht waren. Dieses Lager befand sich im Jahre 1944 im RAD-Lager

Karlshagen, in der Peenestraße. Die Bewachung der Häftlinge erfolgte durch

Wehrmachtsangehörige.

Über die Anzahl der

Häftlinge, die in Peenemünde ihr Leben verloren, gibt es keine eindeutigen

Angaben. Es existiert eine Liste, erstellt im Jahre 1967 von einer

Forschungsgruppe in Schwerin. In dieser Liste werden 171 Namen von Häftlingen

aus Peenemünde aufgeführt, wahrscheinlich aus dem Lager Karlshagen I, die im

Krematorium Greifswald von Dezember 1943 bis September 1944 eingeäschert wurden.

An der südlichen Mauer des

Friedhofes Peenemünde wurde in den sechziger Jahren ein Massengrab mit 56 Toten

gefunden. Einige von ihnen wurden durch einen Kopfschuß getötet. Die Identität

dieser Toten ist aber nicht eindeutig geklärt. Es wird angenommen, daß es sich

ebenfalls um KZ-Häftlinge handelt.

Anhand der im Text bereits

erwähnten Opfer und diesen konkreten Angaben kamen damit insgesamt 255

KZ-Häftlinge in Peenemünde ums Leben. Da über die anderen Zeiträume keine

Unterlagen vorhanden sind, kann man nur vermuten, daß die Zahl der Opfer insgesamt

weit höher liegt.

Nach dem Kriege wurden diese

Fakten von einigen ehemaligen Peenemündern verdrängt und sie behaupteten, dass

es in Peenemünde keine KZ-Häftlinge gab. Diese Behauptungen werden nicht nur

durch die Erlebnisberichte der Häftlinge sondern auch durch die vorhandenen Dokumente

widerlegt. Der Oberst Dornberger selbst informierte die Peenemünder

Gefolgschaft beim Betriebsappell am 18.06.1943 in der Halle F1 über die Anwesenheit

der KZ-Häftlinge. Bei diesem Appell, an dem 5000 Personen teilnahmen, belehrte

er sie in seiner Ansprache unter Punkt 26:

„Das 4. Kriegsjahr bringt es mit sich, dass wir jetzt außer deutschen Soldaten,

Angestellten und Arbeitern hier in Peenemünde mit dem Einsatz von Ausländern,

K.Z.-Häftlingen und Gefangenen zu rechnen haben. Halten Sie Abstand von den

Gefangenen und ausländischen Arbeitern. Arbeiten Sie ihnen vor, zeigen Sie

ihnen, was ein Deutscher kann. Aber schikanieren Sie die Leute nicht.“[29]

Diese Abhandlung soll einen

Beitrag zur weiteren Aufarbeitung der Peenemünder Geschichte sein, denn es gibt

immer noch sehr viele Unklarheiten gerade über die Arbeits- und Lebensbedingungen

der ausländischen Arbeitskräfte, der Kriegsgefangenen und KZ- Häft-

linge. Die Darstellung beruht

ausschließlich auf Aussagen von Zeitzeugen und Originaldoku-menten sowie

Zitaten aus Veröffentlichungen zu diesem Thema.

Quellen:

[1] Die Rakete und das Reich, Michael Neufeld, Berlin 1997, S. 156

[2] Die Rakete und das Reich, Michael Neufeld, Berlin 1997, S. 228

[3] Briefwechsel des HTI mit dem polnischen Arbeiter Leon Dropek, Archiv HTI

[4] In

deutscher Kriegsgefangenschaft, Michael Klimenko aus dem Buchmanuskript „Ein

Blick von unten her – Erlebnisse eines russischen Soldaten in

deutschen Kriegsge-

fangenenlagern 1942-1945“, Archiv HTI

[5] Aktenvermerk

über die Besprechung beim A4-Ausschuß (Arbeitseinsatz) am 02.06.1943 in Berlin

(Lokomotivhaus) , Archiv HTI EC/ 73

[6] Zwangsarbeiter in Peenemünde (1939 – 1945): Praxis und Erinnerung, Jens-Christian

Wagner in Zeitgeschichte Regional - Mitteilungen aus Mecklenburg- Vorpommern Heft 1 / Juli 2000, S.

15-21

[7] Postkarte

an den Tschechen Waclav Fröhlich von 1942, Archiv HTI

[8] Marie ter Morsche kann ihren Vater nicht vergessen, Karl Heinz Jahnke, Rostock 2001

[9] Briefwechsel des HTI mit dem ukrainischen

KZ-Häftling Wladimir Kolesnick, Archiv HTI

[10] Gesprächsprotokoll mit Herrn Edward Seder vom

30.09.1997, Harald Tresp , Archiv HTI EC/ 73

[11] Gesammelte Informationen über die Flucht des KZ-Häftlings Dewjatajew, Archiv HTI

[12] Kopien von Unterlagen aus dem Archiv der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück, Archiv HTI

[13] Angaben nach Zeichnungen und Informationen vom ehemaligen Adjutanten Oberleutnant Kurt Born-

träger (Verantwortlicher für die sowjetischen Kriegsgefangenen in Peenemünde), Archiv HTI

[14] Die misslungene Englandfahrt - Erlebnisbericht des niederländischen DORA-Häftlings Godfried

Elzenga, vom Dezember 1996, Archiv HTI

[15] Brief von Dr. Dieter Lange (Sohn des Chefs der Verwaltung in Peenemünde-West, Johannes Lange) an

H. Tresp über seine Erlebnisse als Jugendlicher in Peenemünde, 1992, Archiv HTI EC/73

[16] Niederschrift über die Besprechung in Karlshagen am 25.08.1943, Seite 4, Archiv HTI

[17] Produktion des Todes – Das KZ Mittelbau-Dora; Jens-Christian Wagner, S. 645

[18] Bericht von zwei ehemaligen französischen KZ-Häftlingen aus dem Lager Karlshagen I,

Peenemünde 16.06.2004, Archiv HTI

[19] Aufstellung der Arbeitskräfte der Elektromechanischen Werke GmbH 19.08.1944, Archiv HTI

Ordner zur Ausstellung 6.1.2

[20] Archiv HTI, Ordner zur Ausstellung 6.5.2

[21] Arbeiterunterbringung in Peenemünde vom 21.06.1940, Archiv HTI, Ordner zur Ausstellung 6.5.3

[22] Entstehungsgeschichte des

Versuchsserienwerkes Peenemünde, Band

V, 1943, S. 19, Archiv HTI

[23] Aktennotiz über die Besprechung in Peenemünde am 9.-11.5.40, 15.05.1940 S. 3; Archiv HTI

[24] Fremdarbeiter:

Politik und Praxis des

„Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten

Reiches; Ulrich Herbert, Bonn 1999, S. 282ff

[25] Erfahrungsbericht über die Bombennacht vom 17. zum 18.08.43; Ing. Walter Reuß an die Werkdirek-

tion Süd vom 30.08.1943, Archiv HTI

[ 26] Brief des Ingenieur Walter Petzold zur Erforschung der Geschichte des EV Rostock, 1966, Archiv

HTI F16/2

[27] Anschreiben des K.L. Buchenwald an den 1. Lagerarzt FKL. Ravensbrück, vom 07.08.1943, Archiv

HTI Ordner Ausstellung 6.4.9

[28] Entstehungsgeschichte des Versuchsserienwerkes Peenemünde, Band I, 1939, S. 27, Archiv HTI

[29] Rede Oberst Dornberger beim Betriebsappell am 18.06.1943, Archiv HTI

[30] Peenemünde - Mythos und Geschichte der Rakete 1923 – 1989, Katalog des Museums Peenemünde,

S. 366

Fotos und Zeichnungen, Archiv HTI Peenemünde

Manfred Kanetzki

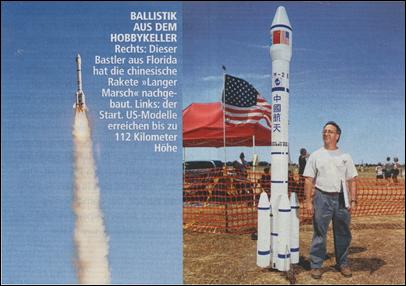

Aus Magazin P:M: Januar

2006

EXPERIMENT

AKTUELL: DIE ARIANE 5

|

SILVESTER-GAG

Den Fallschirm noch verstauen, dann geht das 53 Zentimeter große Ariane-Modell an den Start |

Cape Canaveral auf der grünen

Wiese

EINMAL SELBST eine Rakete bauen und

abschießen - das ist mit dem Bausatz Ariane 5 der Firma Noris Raketen möglich.

Die 124 Gramm leichte ESA-Rakete erreicht hundert Meter Höhe. Nach 90 Minuten

Bastelzeit geht's an den Start (eine Genehmigung dafür wäre erst ab 300 Meter

Steighöhe erforderlich). Der Motor ist mit zwölf Gramm Schwarzpulver gefüllt,

denn Gewicht, Steigzeit und Steighöhe erfordern eine Schubkraft von 5,85

Newton. Das Pionier- und Glücksgefühl des P.M.-Experimentators Michael Stang

ist heftig - aber kurz. Der Start gelingt. Senkrecht und mit viel Rauch und

Getöse jagt die 53 Zentimeter hohe Ariane 5 in den Himmel. Nach gut zwei

Sekunden erreicht sie ihren Gipfelpunkt, und der Fallschirm entfaltet sich, an

dem der Flugkörper zur Erde zurückschwebt. Deutsche Hobbybauer finden auf dem

Markt vierzig unterschiedliche Modelle, die bekannte amerikanische und

russische Raketen nachstellen. Sie sind maximal 1,40 Meter lang und kosten bis

zu 300 Euro. Die Kosten für den Ariane-Bausatz: 62,40 Euro. Wer ganz hoch

hinauswill, muss in die USA reisen, wo Raketenmodelle vier Kilometer Flughöhe

erreichen dürfen und auf fast 500 km/h

Geschwindigkeit beschleunigen. Dort gibt es nicht nur viel größere

Bausätze, sondern auch raffinierte Eigenkonstruk-tionen, die mit

Hybridantrieben fliegen, bei denen Plastik mit Stickoxid oxidiert wird.

Übrigens: Der Höhenrekord in den USA liegt bei 112 Kilometern! Ein sieben Meter

langer und 350 Kilogramm schwerer Eigenbau entfloh 2004 der Erdgravitation und

erreichte das Weltall. US Raketenbastler stecken so viel technisches Know-how

in Motoren, Flugtechnik und Design, dass bei großen Flugtagen auch

Raumfahrtingenieure und NASA-Vertreter gesichtet werden, die nach neuen Ideen

für die Raketentechnik von morgen Ausschau halten.

EINMAL SELBST eine Rakete bauen und

abschießen - das ist mit dem Bausatz Ariane 5 der Firma Noris Raketen möglich.

Die 124 Gramm leichte ESA-Rakete erreicht hundert Meter Höhe. Nach 90 Minuten

Bastelzeit geht's an den Start (eine Genehmigung dafür wäre erst ab 300 Meter

Steighöhe erforderlich). Der Motor ist mit zwölf Gramm Schwarzpulver gefüllt,

denn Gewicht, Steigzeit und Steighöhe erfordern eine Schubkraft von 5,85

Newton. Das Pionier- und Glücksgefühl des P.M.-Experimentators Michael Stang

ist heftig - aber kurz. Der Start gelingt. Senkrecht und mit viel Rauch und

Getöse jagt die 53 Zentimeter hohe Ariane 5 in den Himmel. Nach gut zwei

Sekunden erreicht sie ihren Gipfelpunkt, und der Fallschirm entfaltet sich, an

dem der Flugkörper zur Erde zurückschwebt. Deutsche Hobbybauer finden auf dem

Markt vierzig unterschiedliche Modelle, die bekannte amerikanische und

russische Raketen nachstellen. Sie sind maximal 1,40 Meter lang und kosten bis

zu 300 Euro. Die Kosten für den Ariane-Bausatz: 62,40 Euro. Wer ganz hoch

hinauswill, muss in die USA reisen, wo Raketenmodelle vier Kilometer Flughöhe

erreichen dürfen und auf fast 500 km/h

Geschwindigkeit beschleunigen. Dort gibt es nicht nur viel größere

Bausätze, sondern auch raffinierte Eigenkonstruk-tionen, die mit

Hybridantrieben fliegen, bei denen Plastik mit Stickoxid oxidiert wird.

Übrigens: Der Höhenrekord in den USA liegt bei 112 Kilometern! Ein sieben Meter

langer und 350 Kilogramm schwerer Eigenbau entfloh 2004 der Erdgravitation und

erreichte das Weltall. US Raketenbastler stecken so viel technisches Know-how

in Motoren, Flugtechnik und Design, dass bei großen Flugtagen auch

Raumfahrtingenieure und NASA-Vertreter gesichtet werden, die nach neuen Ideen

für die Raketentechnik von morgen Ausschau halten.

Im Januar hatten

Geburtstag

|

|

|

|

|

|

Herr Rainer Adam, Karlshagen |

|

|

Frau Elsbeth Ost, Bad Kreutznach |

|

|

Frau Römpagel Brigitte, Karlshagen |

|

|

Frau Dr. Mechthild Wierer, Berlin |

|

|

Herr Christoph Beyer, Berlin |

|

|

Herr Günter Koch, Peenemünde |

|

|

Herr Dr. Hans - Eberhard Bauer, Pasewalk |

|

|

Herr Dr. Dieter Genthe, Bonn |

|

|

Herr Thorge von Ostrowski, Tellingstedt |

|

|

Frau Erika Roguschak, Schwerte |

|

|

Herr Ernst Kütbach, Köln |

|

|

Herr Norbert Nitzke,Revensdorf |

|

|

Frau Auguste Friede, Duisburg |

|

|

Herr Frank Giesendorf, Berlin |

|

|

Herr Hansgeorg Riedel, Braunschweig |

|

|

|

|

Im Februar hatten

Geburtstag

|

Im März haben Geburtstag |

|

|

|

|

Frau Ruth Kraft-Bussenius, Zeuthen |

Herr Ronald Abraham, Insel

Kos |

|

Herr Wilhelm Doletschek, Salzgitter |

Frau Waltraud Müller, Fassberg |

|

Herr Nils Steinmann, Osterholz-Scharmbeck |

Herr Jürgen Bütehorn, Kaarst |

|

Frau

Rike Riedel-Lückmann, Hintersee |

Herr Jürgen Bergemann, Rehagen |

|

Herr Dieter Frenzel, Karlshagen |

Frau Margot Kunstfeld, Fürth |

|

Herr

Dr- Ing. Przybilski, Olaf, Dresden |

Herr Werner Seipenbusch, Velbert Langenberg |

|

Frau Käthi Peters, Uedern |

Frau Liselore Bethge, Helmstedt |

|

|

Herr Lutz Hübner, Karlshagen |

|

|

Frau Dr. Rita Habicher, Berlin |

|

|

Herr Dr. Dieter Lange, Nübbel |

|

|

Herr Sartor, Hans, Leer |

|

|

Herr Joachim Saathof, Karlshagen |

|

|

Herr Adolf Frank, Hardthausen |

|

|

Herr Prof. Dr. Günter Brittinger, Essen |

![]()

Impressum

Herausgeber:

Verein zur ,,Förderung und Aufbau eines Historisch-Technischen Museums

Peenemünde -Geburtsort der

Raumfahrt"

e.V., Peenemünde

Anschrift:

Förderverein Peenemünde e. V. Am

Maiglöckchenberg 21 17449 Karlshagen

Tel./Fax:

038371/25479 (mit Anrufbeantworter)

e-mail: fvpeenemuende@aol.com

Homepage: www.foerderverein-peenemuende.de

Gestaltung:

Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen

Layout und

Druck: G. Helm, Norderstedt

Alte

Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch

Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks,

vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht

gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den

gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk

vervielfältigt.