Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern

und Freunden des Vereins

schöne und besinnliche Feiertage sowie

ein erfolgreiches Jahr 2006 bei bester

Gesundheit.

Jahreshauptversammlung des

Fördervereins Peenemünde e. V.

Wie

geplant, fand am Sonntag, dem 25.09.05, im Hotel Baltic in Zinnowitz die

Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins Peenemünde e. V. statt. Anwesend

waren 20 Mitglieder und eine Reihe von Gästen, so u. a. der Bürgermeister von

Peenemünde, Herr Barthelmes.

Den

Bericht des Vorstandes verlas unserer Vereinsvorsitzender, Herr Volkmar

Schmidt.

|

|

|

|

Jahreshauptversammlung

2005 |

Foto

L.Hübner |

Hier

wurde eingeschätzt, dass die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Leiter des HTI,

Herrn Zache, auch 2004/2005 stagnierte. Die Vorschläge des Vorstandes für eine

Vereinbarung über eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen HTI und Verein, die

Herrn Zache übergeben wurde, blieb ohne Reaktion. Im Hinblick auf den neuen

Leiter des HTI wünschen wir uns eine vernünftige Zusammenarbeit. Im Bericht

wurde deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die mit dem Ausscheiden von Herrn

Zache einsetzende Polemik in den Printmedien und im Internet unnötig war. Eine

an Personenkult grenzende Überbewertung der Leistungen des Herrn Zache war für

uns unverständlich.

In

Bezug auf das HTI wurde deutlich gemacht, dass der bisherige Ausstellungsteil

eine gelungene Widerspiegelung der Anfänge, Hintergründe und Folgen der

Entwicklungen in Peenemünde ist. Im zweiten Ausstellungsabschnitt sind noch

Vitrinen leer. Vermisst wird eine ausführliche Darstellung der Entwicklungen in

Peenemünde und des Werkes West. Die Erprobungsstelle der Luftwaffe wird gar

nicht erwähnt.

Im

Gegensatz zu Meldungen in der Presse über steigende Besucherzahlen im HTI, ist

in Wirklichkeit ein stetiger Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Befragungen und Gespräche mit Besuchern machte deutlich, dass seit der

Neueröffnung des Museums keine Erweiterung und Vervollständigung der

Ausstellung erfolgte. Es fehlt etwas Neues, was den Stammbesucher wieder ins

HTI lockt. Sonderausstellungen und

Veranstaltungen, die Herr Zache organisiert hat, haben mehr Kosten als Nutzen

gebracht.

Am

Schluss seiner Ausführungen schlug der Vereinsvorsitzende im Namen des

Vorstandes vor, Herrn Reinhold Krüger als Ehrenmitglied unseres Vereins zu

ernennen. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt. Die Ernennungs-urkunde

erhält seine Tochter.

Im

Mittelpunkt der anschließenden Beratung und eines regen Gedankenaustausches

standen Fragen der inhaltlichen Gestaltung der Arbeit des Vereins in Bezug auf

die weitere Darstellung der Peenemünder Geschichte. In der Diskussion wurde zum

Ausdruck gebracht, dass besonders eine enge Zusammenarbeit mit dem HTI allen

Vereinsmitgliedern am Herzen liegt. Dafür ist ein zukunftsweisendes Konzept

notwendig, dass weitere Kontinuität in die Museumsarbeit bringt. Aus dieser

Sicht wollen wir mit der Gemeinde Peenemünde und dem neuen Leiter des HTI

sachlich, fachgerecht und zukunftsorientiert zusammenarbeiten für ein neues

Museumsabenteuer.

Der

Vorstand

Förderverein

Peenemünde e. V.

Reinhold Krüger Ehrenmitglied unseres Vereins

Wie schon berichtet, wurde Reinhold Krüger auf unserer Jahreshauptversammlung ein-stimmig

postum zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.

Wie schon berichtet, wurde Reinhold Krüger auf unserer Jahreshauptversammlung ein-stimmig

postum zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.

Reinhold Krüger

hat sich große Verdienste um die Erforschung der Peenemünder Geschichte von

1936 1945 erworben. Als langjähriges Vereins- und Vorstandmitglied leistete

er eine zielstrebige und gründliche Arbeit. Immer war er ansprechbar für alle

ehrlichen Interessenten der Peenemünder Geschichte. Wir haben mit seinem Tod

einen wichtigen Mitarbeiter verloren.

Reinhold Krüger bleibt uns für immer in guter Erinnerung. Wir wollen sein Werk

fortsetzen und ihm mit dieser Ehrenmitgliedschaft ein bleibendes Denkmal

setzen.

Ostseezeitung 21.09.2005

NASA plant

Basislager auf dem Mond

Vom

Mond aus will die NASA zu Flügen zum Mars starten. Deshalb plant die Behörde

die Rückkehr zum Erdtrabanten.

Washington (dpa) Die

US-Raumfahrtbehörde NASA zieht es wieder richtig in die Ferne, und die

internationale Raumstation ISS ist dafür einfach nicht weit genug weg. Deshalb

gibt es ab 2018 wieder einen Mann auf dem Mond, der neuen NASA-Weltraumfiliale.

Zuerst werden zwei Mal im Jahr jeweils vier Astronauten einen einwöchigen

Schnupperkurs auf dem Erdtrabanten absolvieren. Später wird die Crew alle sechs

Monate gewechselt.

Bevor die NASA-Astronauten jedoch in drei Tagen Entfernung von der Erde ihren Außenposten beziehen, werden erst einmal die Pfadfinder vorgeschickt: In drei Jahren sollen die ersten Roboter über die Mondoberfläche zuckeln und erkunden, was sich für das Basislager und weitere Abenteuer im Weltall alles verwenden lässt.

NASA-Direktor Michael Griffin hat es vor allem der Südpol angetan, weil dort Wasserstoff in gefrorenem Eis vermutet wird. Außerdem gibt es dort reichlich Sonnenlicht für die Energieversorgung.

Gemini, Apollo, Space-Shuttle alles klangvolle Namen im Vergleich zum neuen Raumgleiter, dem Crew Exploration Vehicle. Schon in sieben Jahren soll die nach der

Abkürzung (CEV) si-i-vi ausgesprochene Raumfähre durch das Weltall navigieren. Wartungsflüge zum alternden Weltraumteleskop Hubble, Versorgungsflüge zur ISS? Alles kein Problem für Griffin. Nach dem ersten Flug zum Mond in 13 Jahren soll die Raumfähre später vom Erdtrabanten aus die 500 Tage lange Reise zum Mars antreten.

|

|

Der NASA-Direktor gerät schon jetzt ins Schwärmen und beschreibt den neuen Raumgleiter als eine Apollo-Kapsel auf Steroiden. Das Gefährt ist drei Mal größer als Apollo, hat einen Durchmesser von 5,5 Meter und bietet auf Langzeitflügen zum Mars Platz für sechs Astronauten. Bei der Rückkehr zur Erde bremsen drei Fallschirme den Aufprall. Anschließend tauschen Techniker das Hitzeschild einfach aus, und schon kann es zum nächsten Flug zum Mond gehen. Auch beim Treibstoff denkt Griffin in der Zukunft. Raumgleiter und Mondlander werden mit Flüssigmethan angetrieben.

Im Prinzip kann sich Griffin mit seinen Mondplänen auf der Sonnenseite wähnen. Wenn nur nicht die Finanzierung wäre. Rund 104 Milliarden Dollar (86 Milliarden Euro) kostet die Rückkehr zum Mond, den im Dezember 1972 Harrison Schmitt als zwölfter und vorläufig letzter Mensch betreten hatte.

Der Weg zum Mars neue Pläne der USA

Von 1969 bis 1972 betraten

zwölf US-Astronauten den Mond. Jetzt soll der Mond nach Vision von Präsident

Bush als Sprungbrett zum Mars dienen. Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat

ihr Interesse bekundet. Die Europäer starteten schon 2002 das Programm Aurora,

das zunächst unbemannte Flüge zum Mond und Mars vorsieht und gegen 2030

Menschen zum Roten Planeten bringen soll.

Ist

das realisierbar? Kann ein Mensch so

lange im All unterwegs sein?

Der Kosmonaut, Prof. Dr. Valery Poljakow, Arzt, Jahrgang 1942, stellv. Direktor des Instituts

für medizinische Probleme in Moskau untersuchte bei Langzeitflügen das Verhalten

des Menschen im All.

Er

war selbst mit dem Raumschiff MIR im All unterwegs:

24. August 1988 27.

April 1989 =

8 Monate

08. Januar 1994 22.

März 1995 =

438 Tage

In

einem Vortrag auf einer Konferenz der TH Mittweida äußerte sich Valery Poljakow

zu dem Problem des Langzeitfluges.

Er

nannte vier wesentliche Belastungen für den Körper:

·

die

Herzmuskulaturdehnung,

·

die Gefäße werden

durch die vertikale Lage nicht trainiert,

·

die Muskeln

atrophieren und

·

die Knochen

verlieren Calcium.

Schon

14 Tage im All wirken sich ungünstig aus. Deshalb ist eine zielgerichtete

Gesundheits-vorsorge im Raumschiff notwendig durch: Laufband, Fahrrad,

Expander, Saughose sowie durch einen Anzug mit längsverlaufenden Gummibänder

zur Simulation der Schwerkraft.

Poljakow

bereitete sich 19 Jahre auf seinen Raumflug vor und meldete sich für einen

Langzeitflug von 1 ½ bis 2 Jahren als Test für den Marsflug. Als seine Aufgabe

sah er in der Überwachung seines Körpers und der Gesundheit seiner Kameraden.

Er gab Ratschläge für die richtige Verpflegung. Außerdem stellte er fest, dass

bei geringer körperlicher Belastung in der Schwerelosigkeit weniger Sauerstoff

benötigt wird. Gegen den Widerstand des Flugleitzentrums setzte er eine

Reduzierung des Sauerstoffs in der MIR -Atmosphäre durch. Auch danach blieben

alle Werte normal.

Valery

Poljakow sagte, dass er während des Fluges viel dazu gelernt habe, auch, dass

ein Aufenthalt in der Schwerelosigkeit über ein Jahr möglich ist.

Man

rechnet mit einer mittleren Flugdauer zum Mars und zurück von 500 Tagen. Der

Marsflug ist abhängig vom Marsfenster, das ist das Datum des geringsten

Abstandes des Mars von der Erde und von der Sonnenaktivität.

Bei

seinem 2. Flug hatte Poljakow ca. 900 medizinische Experimente durchzuführen.

Außerdem führte er Messungen der kosmischen Strahlung durch. Noch 10 Jahre lang

nach dem Flug kontrollierte er deren Auswirkungen auf seinen Körper. Seine

eigene Verfassung war besser als die der anderen, infolge seines intensiven

Trainings. Täglich ist er 18 Minuten gelaufen und 25 km mit dem Rad gefahren.

Interessant

war, dass sich Valery Poljakow dazu geäußert hat, welcher Personenkreis einen

Langzeitflug auf sich nehmen sollte. Er sagte: Man soll keine jungen Leute zum

Mars schicken, eher ältere Erwachsene. Erstens wegen der Gefahren und zweitens

wegen der sterilisierenden kosmischen Strahlung. Man soll Erwachsene

bevorzugen, die psychisch auf die Gefahren vorbereitet sind und bereits Kinder

oder sogar Enkel haben. Außerdem könnten ältere Erwachsene politisch glaubhafter

für die Raumfahrt plädieren.

Poljakow

nannte sein Planungsmodell:

2040 Orbitalflug um den Mars ohne

Landung. Kosten: 15 Milliarden Dollar

2080 Landung technisch möglich. Kosten: 25

Milliarden Dollar

Russland

hat trotz der Entwicklungsschwierigkeiten die notwendigen Mittel, wenn die

Raumfahrtländer mitarbeiten.

Weiterhin

nannte er einige technische und organisatorische Einzelheiten.

Seiner Meinung nach reicht ein Raumschiff mit

etwa 500t Gewicht für drei Passagiere. Einzelne Module, die zum Raumschiff

zusammengebaut werden müssen, können von PROTON-Raketen zu einer Orbitalstation

über der Erde hochgeschossen und dort montiert werden.

Gegen

die Strahlungsgefahr könnte man die Wasservorräte in der Peripherie, an der

Wand des Raumschiffes lagern. Ebenso das flüssige Xenon für den thermonuklearen

Antrieb.

Die

Nahrungsbehälter aus Aluminium könnte man innen lagern und die geleerten

Behälter zur Raumgewinnung zusammenpressen und in den Raum entsorgen.

Als

Besatzung empfehlen sich Amerikaner, Europäer und Russen. Wie schon erwähnt,

empfiehlt Poljakow nur drei Personen fliegen zu lassen. Schon vier Personen

erfordern ein wesentlich größeres Raumschiff, eventuell von doppelter Größe.

Später sollten Raumschiffe mit 6 Personen fliegen.

Er

hat auch den Bedarf für den Unterhalt ausgerechnet:

Für 6 Mann für 500 Tage = 58.830 Tonnen Täglicher Bedarf = 117,66 kg

Wasser 50.700 101,4

Trinkwasser 7.500 15,0

Waschwasser 13.500 27,0

Launddry

(Wäscherei) 21.000 42,0

Technisch 1.800 3,6

Pflanzenwässern 900 1,8

Reinigung 6.000 12,0

Sauerstoff 2.880 5,76

Nahrung 5.250 10,5

Summe 58.830 117,66

Die Frage ist noch, ob eine gemischte Mannschaft mit Frauen von Vorteil ist.

Religiöse

Dissonanzen sind bei den Mannschaften bisher nicht aufgetreten. So z. B.: Russ.

orthodoxer Poljakow röm. kathol. Merbold und muslimischer Muoussabaiev

harmonierten miteinander. Die gemeinsame Idee, die Motivation muss stimmen.

Biologisch

ist der Marsflug möglich, es hängt nur noch von den Ingenieuren und den

Finanzen ab.

Zum

Abschluss noch eine kleine Anekdote:

Poljakow

träumt davon die Marsmission noch selber mitzumachen. Seine Frau sei

einverstanden. Er habe den 78-jährigen John Glennen gefragt: Möchtest du mit

zum Mars

fliegen?

Da habe dieser zu seinem Erstaunen und zu seiner Genugtuung gesagt: Mit dir

sofort!

Das

sind die Visionen eines russischen Raumfahrers. Die Deutschen stehen wieder mal

dabei abseits. Die ehemalige Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn hat

sich gegen bemannte Allmissionen ausgesprochen, will allein auf Roboter setzen.

Der uns gut bekannte NASA-Planungsmanager, Jesco von Puttkammer, sagte dazu:

Deutschland ist enorm rückwärts gewandt. Ich sehe überall Museen, aber keine

Visionen für die Zukunft. (Sollte man ev. auch für den weiteren Ausbau der

Ausstellungen im HTI berücksichtigen)

Vielleicht

ändert ja die neue ALL-MACHT etwas. China brachte im Oktober 2004 den

Astronauten Yang Liwei und im Oktober 2005 die zwei Astronauten Fei Junlong

und Nie Haisheng in die Erdumlaufbahn.

Stern 15.10.2005

Das "Magische Schiff" fliegt ins All

|

|

|

Der Start von Shenzhou VI verlief ohne Probleme Foto:Reuters |

Mit dem zweiten Start eines bemannten

Raumfluges hat China seinen Anspruch als Weltmacht deutlich gemacht. Im All

sollen die beiden Astronauten die lebenserhaltenden Systeme der "Shenzhou

VI" testen, aber das Raumschiff auch verlassen.

Aufstrebende

Weltmacht

|

|

|

Die chinesischen Taikonauten Fei Junlong (l.) und Nie Haisheng sollen fünf Tage im All verbringen Foto: Reuters |

"Wir fühlen uns ganz gut",

funkte Fei aus dem All. Ministerpräsident Wen hatte die Astronauten, die in

China "Weltraumreisende", Taikonauten, genannt werden, kurz vor dem

Start besucht. Das Raumschiff erreichte nach 23 Minuten seine Umlaufbahn. Wei

sagte: "Shenzhou 6, die weltweite Aufmerksamkeit erregt hat, ist

erfolgreich gestartet." Das Abheben der Rakete "Langer Marsch"

vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi wurde erstmals im Fernsehen

übertragen, was die Zuversicht der chinesischen Führung in die Zuverlässigkeit

der Technologie demonstrierte.

Jubelnde

Schulkinder verfolgten den Start im Klassenzimmer. Peking will mit seinem

Raumfahrtprogramm seinen Anspruch als aufstrebende Weltmacht untermauern und

patriotische Gefühle schüren, die das Ansehen der Kommunistischen Partei

aufpolieren sollen. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, die

Astronauten sollten während ihres Fluges ihre zehn Kilogramm schweren

Raumanzüge ausziehen, um zwischen den beiden Hälften ihres Raumschiffs - einer

Landekapsel und einem Orbiter - zu wechseln.

Sitzungen des Vorstandes

In unserem Infoblatt 3/2005 gedachten wir unseres verstorbenen

Mitgliedes, des Flugbaumeister Dipl.-Ing. Max Mayer.

Anlässlich seines Ablebens am 17. Juli 2005, haben viele gute Freunde und Bekannte der Familie Mayer

statt Blumen und Kränze Geld für unseren Verein gespendet.

Max

Mayer selbst war vom

11. Dezember 1938 bis Mai 1945 als Versuchspilot und Leiter E2 in Peenemünde

West tätig.

Wir denken, dass es im Sinne von Max Mayer wäre, wenn wir die Spendensumme von

- 3157

EUR -

für den Aufbau einer Ausstellung über Peenemünde West

einsetzen.

Vielen Dank allen Spendern und ins besonders seiner

Ehefrau, Frau Rita Mayer-Schoen.

œ Wir gedenken unseres

verstorbenen Mitgliedes

Jutta Orlowski

* 24.11.1919 04.09.2005

Sie nimmt in unserer Erinnerung einen festen Platz ein.

Ergänzung zum Infoblatt 3/2005

Während der Erarbeitung des Infoblattes 3/2005 wurde vergessen den Autor des Artikels Der Leuchtturm auf der Greifswalder Oie zu nennen. Der Artikel wurde von unserem Vereinsmitglied Dieter Frenzel geschrieben. Die Fotos vom Leuchtturm auf der Greifswalder Oie stellte er uns ebenfalls freundlicherweise zur Verfügung. Wir bitten vielmals um Endschuldigung.

Vereinsinformation

Als neues Mitglied

in unserem Verein begrüßen wir recht herzlich

Herrn Ferdinand Erbe, Dresden

Herrn Werner Seipenbusch, Velbert Langenberg.

Wir wünschen ihnen viel Spaß und Freude

bei einer erfolgreichen Vereinsarbeit

Wir

danken für die Spenden

Herr Günther Wiechmann 50 Euro

Herr Gerhard Winkelmann 50 Euro

Peenemünde im Spiegel der Presse

Ostseezeitung 20. 05 2005

Wachsmantel

für alte Kessel

Im Museum Peenemünde wird die Konservierung des Kesselhauses jetzt

fortgesetzt. Viele ABM- Kräfte helfen dabei.

|

|

|

Zunächst

begannen 18 ABM-Mitarbeiter, von denen hier ein Großteil zu sehen ist, mit

der Arbeit. Die Gruppe soll demnächst um weitere zehn Mitstreiter aufgestockt

werden. OZ-Foto: T. S. |

Peenemünde Im Peenemünder Museum läuft

jetzt ein neues großes Vorhaben an. Direktor Dirk Zache stellte gestern eine

18-köpfige ABM-Gruppe der Öffentlichkeit vor. Das stillgelegte Kesselhaus des

einstigen Kohlenmeilers ist bis Mitte Februar nächsten Jahres die

Wirkungsstätte der gelernten Maurer, Maler, Elektriker und Metallbearbeiter.

In der Hauptsache geht es darum, die vorhandenen Kessel und die dazugehörigen Anlagen unter Anleitung eines Restaurators zu konservieren, erklärte der Museumschef das Ziel. Die Kesselwände werden behutsam gereinigt, zum einen mit Industriestaubsaugern und zum anderen mit Pinselchen. Anschließend erhalten die Wände einen zweischichtigen Wachsanstrich. Mindestens zwei Generationen lang soll der Wachsmantel das darunter befindliche Metall erhalten und dessen Korrosion stoppen.

Die Anlage selbst ein noch ursprünglich erhaltener Kessel der Firma Babcock und zwei um 1950 nachgerüstete Kessel des DDR-Betriebes SKET sei für viele Museumsbesucher ein spannendes interessantes Anschauungsobjekt. Das Interesse an unseren täglichen Kesselhaus-Führungen um 11 und um 15 Uhr ist schon jetzt groß, sagte Zache.

Neben der Konservierung der Dampferzeuger, Entaschungsaggregate, Bunker, elektrostatischen Filter und Wanderroste soll der informative Wandelgang auf der Zehn-Meter-Ebene noch attraktiver werden. Kleine Stationen sollen entstehen, an denen Wissenswertes über den Alltag der Kesselwärter vermittelt wird. Themen, wie Schutzanzug, Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen im Kesselinneren und Feuerung sollen den Gästen die einstige Kraftwerksatmosphäre erlebbarer machen.

In etwa einem Jahr soll das Projekt umgesetzt sein. Die Akteure können auf Erfahrungen aus den Jahren 1996/97 zurückgreifen. Damals waren bereits große Teile des ältesten der drei Kessel in der erwähnten Art und Weise eingemottet worden.

Die

zweite größere aktuelle Baustelle des Museums befindet sich vor dem

Verwaltungstrakt. Hier steht auf einem Gleis eine vor einiger Zeit aus Bayern

heran bugsierte Wageneinheit der früheren Peenemünder Werkbahn. Drei

ABM-Mitarbeiter kümmern sich mühevoll um die Restaurierung der 1941 auf Usedom

in Dienst gestellten Trieb-/Steuerwagen-Einheit. Hier ist laut Zache

vorgesehen, den Triebwagen zu zwei Drittel in den Ursprungszustand zurück zu

versetzen. Der übrige Teil der Vehikel soll die spätere Nutzung der Wagen,

unter anderem bei der Isartalbahn, dokumentieren und eine Ausstellung zur Peenemünder

Werkbahn beherbergen. Voraussichtlicher Fertigstellungstermin ist hier 2007.

TOM SCHRÖTER

Ostseezeitung 20.09.2005

Frische Farbe

für alte Werkbahn

Im Museum wird auf zwei größeren Baustellen gearbeitet. Zum einen werden die Kessel im Kraftwerk konserviert, zum anderen wird eine Werkbahneinheit restauriert.

Ostseezeitung 28. 09. 2005

Wir halten am

HTI -Charakter fest

Zwischen Gemeinde und HTI -Beirat

fordert Peenemündes Bürgermeister eine bessere Kommunikation. Im Dezember soll

der Beirat tagen.

|

|

Mit dem neuen Mann an der Spitze des kommunalen Eigenbetriebes Historisch-Technisches Informationszentrum (HTI) erhofft sich Barthelmes einen Neuanfang. Ich hoffe nicht, dass er zu einem Einzelkämpfer wird, wie sich Herr Zache kürzlich sah, so Barthelmes, der in jüngster Zeit im Zusammenhang mit Zaches Weggang viele besorgte Anrufe bekommen hat. Von Disneyland oder Technikpark war da die Rede. Alles Quatsch. Am Konzept des Museums werden wir nichts ändern, betont Barthelmes.

Viele der Anrufer scheinen ein großes Defizit zu haben. Die Gemeinde verfügt über eine Eigenbetriebssatzung. Nur das ist für uns die Arbeitsrichtlinie, so der Bürgermeister. Über den Charakter des Museums entscheiden die Gemeinde und der wissenschaftliche Beirat des HTI (Gemeinde, Kreis, Land, Bund, Wissenschaftler und die Bundestagsabgeordneten Adam und Braune) in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetriebsleiter, stellt Barthelmes klar.

Dies habe der Bürgermeister in einem Brief an alle Beiratsmitglieder deutlich gemacht. Für Anfang Dezember soll der Beirat einberufen werden. Wir werden uns dann mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen und Schlussfolgerungen ziehen. Dann kommen auch Zahlen auf den Tisch. Die Runde wird hoffentlich eine Art Wegweiser, kündigt Barthelmes an. In der Zusammenarbeit mit dem Beirat sieht er aber noch erhebliche Reserven.

Von einem vernünftigen Umgang mit der Gemeinde spricht dagegen der Vorsitzende des Beirates, Dr. Christoph Ehmann. Mit dem Neuen an der Spitze des HTI hofft Ehmann auf eine Weiterentwicklung des Museums. Die Ausstellung muss moderner werden. Barthelmes geht noch ein Stück weiter: Wir brauchen zur Dauerausstellung auch wechselnde, attraktive Ausstellungen, die über einen längeren Zeitraum im HTI sind. Dem schon lange diskutierten Wechsel vom Eigenbetrieb in eine Stiftung steht der Bürgermeister auch weiterhin positiv gegenüber. Wir brauchen aber als Gemeinde mehr Informationen zur Stiftung. Man soll nicht nur über Verantwortung reden, sondern auch Verantwortung übernehmen, so Barthelmes in Richtung Land und Bund.

Bereits im Oktober werden in der Gemeinde die Wirtschaftsprüfer erwartet. Dann geht es um das Wirtschaftsjahr 2004. Im vergangenen Jahr blieb das HTI mit gut 260 000 Gästen weit

unter den Erwartungen, die bei 300 000 lagen. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde mit einer Besucherzahl von rund 275 000.

HENRIK NITZSCHE

Ostseezeitung, 29.09.2005

Förderverein sucht weiter engen Kontakt zum HTI

Peenemünde Im Zinnowitzer

Hotel Baltic trafen sich jetzt die Mitglieder des Fördervereins Peenemünde

zur Jahreshauptversammlung. Wie Klaus Felgentreu informierte, standen im

Mittelpunkt der Gespräche die weitere Darstellung der Peenemünder Geschichte.

In der Diskussion wurde zum Ausdruck gebracht, dass besonders eine enge

Zusammenarbeit mit dem HTI allen Vereinsmitgliedern am Herzen liegt. Dafür ist

ein zukunftsweisendes Konzept notwendig, das weitere Kontinuität in die

Museumsarbeit bringt, so Felgentreu. Der Verein möchte mit der Gemeinde und

dem neuen Leiter des HTI sachlich, fachgerecht und zukunftsorientiert

zusammenarbeiten.

Ostseezeitung, 01.10.2005

Historiker

übernimmt Zentrum Peenemünde

Peenemünde (OZ) Ein Historiker übernimmt die Leitung des

Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde (HTI). Einstimmig

votierten die Peenemünder Abgeordneten am Donnerstagabend in einer nicht

öffentlichen Sitzung für Christian Mühldorfer-Vogt, der seit sechs Jahren die

Städtischen Museen Quedlinburg leitet. Damit setzte sich der 44-jährige

Historiker und Kulturmanager unter 67 Bewerbern durch.

Der

dreifache Familienvater tritt am 1. Januar 2006 seine Stelle in Peenemünde an.

Das HTI kennt Mühldorfer-Vogt von einem Besuch vor fünf Jahren. Das Museum

genießt einen sehr guten Ruf. Ich war von der Ausstellung beeindruckt, meint

der Noch-Quedlinburger.

Dass

das Museum als Eigenbetrieb der Gemeinde geführt wird, sieht Mühldorfer-Vogt

nicht als Nachteil. Der knappe Handlungsspielraum eröffnet auch

Möglichkeiten. Der Neue sieht die Ambivalenz der Rakete A 4 als Kriegswaffe

und Entwicklungsschritt für die Raumfahrt im Peenemünder Museum sehr gut

dargestellt.

Ostseezeitung 01.10.2005

Historiker

freut sich auf reizvolle Aufgabe im HTI

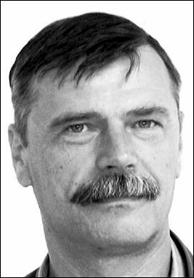

Quedlinburg/Peenemünde Ein Historiker wird die Nachfolge von Dirk Zache als

Leiter des Historisch-Technischen Informationszentrums in Peenemünde antreten.

Christian

Mühldorfer-Vogt

(44), Leiter der städtischen Museen Quedlinburg, hat am Donnerstag in nicht öffentlicher

Sitzung von den Peenemünder Abgeordneten einstimmig (OZ berichtete) den

Zuschlag erhalten. Der dreifache Familienvater (Kinder sind 20, 17 und 12

Jahre) wird am 1. Januar 2006 seinen Job als HTI-Leiter aufnehmen.

|

|

|

Christian Mühldorfer-Vogt aus

Quedlinburg wird ab Januar 2006 als Leiter die Fäden des HTI in Peenemünde in

der Hand halten. |

Seit sechs Jahren leitete Mühldorfer-Vogt in Quedlinburg die drei städtischen Museen. Dazu zählen das Schlossmuseum, das Klopstockhaus und das Fachwerkmuseum im Ständerbau. Ich habe viel im zeitgeschichtlichen Bereich gearbeitet, meinte Mühldorfer-Vogt gestern am Telefon. Nach sechsjähriger Arbeit in Quedlinburg suchte der studierte Kulturmanager eine neue Herausforderung. Ich wurde auf die Peenemünder Ausschreibung aufmerksam und dachte mir, dass ich es doch mal versuchen könnte. Unter 67 Bewerbern setzte sich der Historiker letztlich durch.

Das HTI in Peenemünde kennt Mühldorfer-Vogt von einem Besuch vor fünf Jahren. Das Museum genießt einen sehr guten Ruf. Damals war ich von der Ausstellung beeindruckt. Eine interessante Aufgabe wartet auf mich, meint der Noch-Quedlinburger, der zunächst für ein halbes Jahr eine kleine Wohnung im Inselnorden beziehen wird. Im Sommer hole ich meine Familie nach.

Dass das Museum als

Eigenbetrieb der Gemeinde geführt wird, sieht Mühldorfer-Vogt nicht als Nachteil.

Der knappe Handlungsspielraum eröffnet auch Möglichkeiten. Der Neue sieht die

Ambivalenz zwischen der V 2 als Kriegswaffe und der Entwicklung für die

Raumfahrt im Peenemünder Museum sehr gut dargestellt. Die ersten Gespräche

drehten sich aber noch nicht um Konzepte, stellt Mühldorfer-Vogt klar. Noch in

diesem Jahr plant er mehrere Besuche in Peenemünde. Ich kann ja nicht am 1.

Januar mit einem Koffer dastehen und anfangen. Er freut sich auf Peenemünde.

Ein spannendes Thema. Das reizt mich.

H. N.

Ostseezeitung 04.10.2005

Projektgruppe

untersucht Vermarktungschancen

Peenemünde Wie kann Peenemünde noch besser vermarktet werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich im nächsten halben Jahr zehn Männer und Frauen, die im Rahmen einer Fördermaßnahme von der BQG Usedom-West in Peenemünde beschäftigt werden. Wie der Abgeordnete Frank Adam informierte, sollen die Mitarbeiter der Projektgruppe Flyer und Leitfäden erstellen, Schwachstellen in der Vermarktung Peenemündes aufdecken und den Ort historisch beleuchten. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, eine Konzeption über Peenemünde zu erstellen. Darüberhinaus sind derzeit 20 Beschäftigte über eine Fördermaßnahme damit beschäftigt, Anlagen im Kesselhaus des Kraftwerkes zu konservieren.

1. Teil

1.

Fremdarbeiter und

Zwangsarbeiter in Peenemünde

Zur Errichtung und zum

Betrieb der gewaltigen Peenemünder Anlagen wurde zu jeder Zeit eine Vielzahl

von Arbeitskräften benötigt. Für die Peenemünder Bauleitung ergab sich aus dem

ständigen Arbeitskräftemangel ein großes Problem, das sich nach Kriegsbeginn

noch weiter verschärfte. Zur Lösung dieses Problems versuchte man, trotz der

hohen Geheimhaltung, verstärkt auch ausländische Arbeitskräfte einzusetzen. Im

Mai 1940 gab es in einer Aktennotiz dazu folgende Richtlinien:

Der Einsatz der Arbeiter kann ohne weiteres im Hafen

Karlshagen, Barackenlager Karlshagen, in der Kläranlage und in der Siedlung

erfolgen, nachdem der Absperrzaun errichtet ist.... Die deutschen Arbeiter auf

diesen Baustellen sind dann gegen die ausländischen Arbeiter auszutauschen.

Darüber hinaus wird die Verwendung ausländischer Arbeiter im Waldgelände, also

z.B. bei der F1, bei den Gleisen, Wegen usw. bei entsprechender Bewachung erlaubt.

Dagegen nicht im Hafen, am Deich und da, wo Einblick in die Versuchsplätze

möglich ist. [23]

In den ersten Jahren des

Krieges wurden im großen Umfange Fremdarbeiter

(ausländische Zivilarbeiter, Vertragsarbeiter) vor allem aus Westeuropa

(Holländer, Belgier, Franzosen, Italiener) aber auch Polen und Tschechen [7]

nach Peenemünde geholt und durch die Baufirmen eingesetzt. Diese Arbeitskräfte

besaßen Arbeitsverträge und hatten in diesem Rahmen auch gewisse Rechte.[24]

Im Schriftverkehr der

Dienststellen wurden diese Arbeitskräfte als urlaubsberechtigte Ausländer bezeichnet [5]. Sie durften im Urlaub

den Arbeitsort verlassen und in ihre Heimatorte fahren. Unter starken

Einschränkungen konnten sie sich auch in der näheren Umgebung bewegen. In ihrer

arbeitsfreien Zeit am Sonntag, war es ihnen erlaubt, z.B. nach Zinnowitz zu fahren.[8,S.33]

Diese Fremdarbeiter (Polen, Franzosen, Italiener) waren vor 1941 im Lager der

Deutschen Arbeitsfront (DAF) in Karlshagen (das spätere VKN-Lager)

untergebracht. Dieses Lager war als Unterkunft für 5000 Personen vorgesehen.

Als Verbündete Deutschlands hatten die Italiener einige Privilegien. So

erhielten sie z.B. am Wochenende zum Mittagessen jeweils für zwei Personen eine

Flasche Wein. [3]

|

|

|

|

|

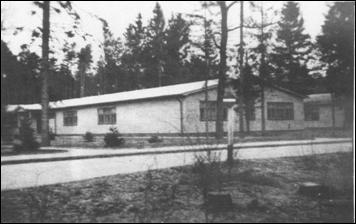

Das Barackenlager Karlshagen (VKN-Lager )

1943 |

|

Der polnische Arbeiter Leon Dropek |

Der polnische Arbeiter Leon

Dropek schilderte in einem Brief seine Eindrücke, als er im Juni 1940 in dieses

Lager kam. ...... Ich war verblüfft. In dem großen Kiefernwald standen wunderschöne,

wie Schmuckstücke anmutende Baracken fast an die Bäume gelehnt. Dort wohnten

die Deutschen, die in Peenemünde beschäftigt waren. Das Lager befand sich noch

im Bau, aber das, was schon zu sehen war, weckte in mir totale Begeisterung.

Die Baracken waren mit weißer Lackfarbe gestrichen, die Fenster und Türrahmen

waren rot. Das dunkle Grün der Bäume, die dicken, braunen Stämme der Kiefern im

Hintergrund machten auf mich einen fesselnden Eindruck. Innen eine Pracht und

Komfort. Es waren Achtbettzimmer mit Dusche, Bad , Warmwasser, Zentralheizung,

die Bettwäsche weiß wie Schnee. Diese Idylle dauerte sechs Wochen [Monate?] an. Ich bin überzeugt, dass das als

Propaganda für ausländische Missionen in Deutschland gedacht war..... [3]

Die polnischen Arbeiter

versuchten durch kleine Störaktionen die Arbeit der Lagerleitung zu erschweren.

So berichtet Leon Dropek in seinen Erinnerungen, dass sie saubere

Bettwäsche tauschen konnten, nachdem die schmutzige abgegeben wurde. Es gab

keine organisierte Sabotage, aber die Betten haben wir, ob nötig oder nicht,

jeden Tag gewechselt. Wir legten uns mit Absicht mit den schmutzigen Sachen in

die Betten, nur damit sie gewaschen werden mussten. Den Rekord im

Bettwäschewechseln schlug Jozef Grajek, Schmid von Beruf. Da an seinen Sachen

buchstäblich das Öl herunterlief, sahen auch die Betten dementsprechend aus.

Auf diese Art konnten wir uns für das Unrecht und Leid, das unserem Vaterland,

den vertriebenen Menschen durch die Übermenschen des Dritten Reichs zugefügt

wurden, ein wenig rächen. [3]

Da die Lagerführung die Probleme nicht in den Griff

bekam, wurde der Lagerführer Claus im Januar 1941 abgelöst. Die Unterbringung

der polnischen Arbeiter erfolgte nun in einem separaten Polenlager. Hier

waren die Lebensbedingungen sehr viel schlechter als im Lager Karlshagen. Die

alten Baracken waren voller Flöhe und Wanzen. Hier sah es so aus:

14-Bettzimmer ohne Bettwäsche, nur zwei alte Decken, geheizt wurde mit

Kohleofen, ein Waschraum nur mit kaltem Wasser befand sich in der nächsten

Baracke. Der Beschluss der Lagerleitung war uns klar, wir hatten keine Sonderrechte

gegenüber den anderen. Wir waren auch nur Söhne Polens. [3]

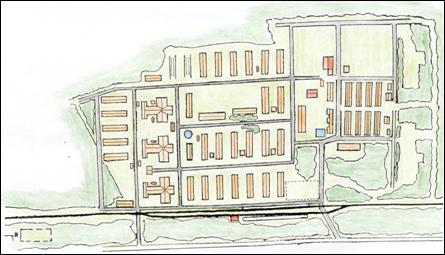

Ab 1941 wurden die

ausländischen Arbeitskräfte in einem großen Barackenlager zwischen Karlshagen

und Trassenheide untergebracht, dem Gemeinschaftslager Trassenheide, da das

Lager Karlshagen durch das Versuchskommando Nord der Wehrmacht und dem Reichsarbeitsdienst

genutzt wurde. Das Lager Trassenheide war ursprünglich für die deutschen Facharbeiter

errichtet worden, die im Versuchsserienwerk die Serienproduktion der A4 ausführen

sollten. Es besaß eine Belegungsmöglichkeit von ca. 4000 Mann. Das Lager war

von einem Zaun umgeben, der beim Bombenangriff im August 1943 vielen Arbeitern

zum Verhängnis wurde.

Der Ingenieur Walter Reuß

erklärt in einem Erfahrungsbericht vom 30. August 1943 über den Bombenangriff,

zum Lager Trassenheide: Der Drahtzaun um das Lager behinderte die Lagerinsassen

beim Flüchten ins Freie. Viele Menschen hätten sich retten können, wenn genügende

Ausgänge vorhanden gewesen wären. ..... Außerdem waren nicht genügend Splitterschutzgräben

vorhanden und diese befanden sich außerhalb des Lagers und konnten von den

Lagerinsassen wegen der Umzäunung nicht erreicht werden. [25] Als gerade einige Arbeiter versuchten, dieses

Hindernis zu überwinden, fiel die unter Strom stehende Hochspannungsleitung der

S-Bahn auf den Drahtzaun und tötete diese Menschen.

Im Lager Trassenheide lebten neben den ausländischen Arbeitern auch dienstverpflichtete deutsche Bauarbeiter. In dem Lager gab es Verkaufsstellen, in denen sich die Arbeiter mit Lebensmittel und Tabakwaren versorgen konnten.

|

|

|

Das Gemeinschaftslager Trassenheide |

Es soll dort auch ein Bordell

vorhanden gewesen sein. Wollten die Arbeiter das Lager verlassen, war ein

Antrag zu stellen, der genehmigt werden mußte. Die ausländischen Arbeitskräfte

kamen in Peenemünde aus Sicherheitsgründen nicht in der Raketenentwicklung und

der Raketenfertigung zum Einsatz. Sie wurden durch verschiedene Baufirmen auf

dem Gelände der Peenemünder Versuchsanstalten oder der näheren Umgebung eingesetzt.

So waren z.B. vom Frühjahr 1941 bis Frühjahr 1942 110 italienische

Metallarbeiter an der Errichtung des Kraftwerkes beteiligt [26]. Ebenfalls

wurden die Italiener bei den Arbeiten am Deich eingesetzt.

Im Laufe des Krieges kamen in

Peenemünde außerdem Zwangsarbeiter

aus verschiedenen osteuropäischen Ländern (Polen, Sowjetunion [Ukraine]) zum

Einsatz. Diese Arbeitskräfte wurden zum Teil gegen ihren Willen zur Arbeit in

den Rüstungsbetrieben gezwungen. Sie wurden als nichturlaubsberechtigte Ausländer bezeichnet [5].

Das Polenlager befand sich

zuerst in der Peenestraße, gegenüber vom VKN-Lager. Lagerführer war ein Herr

Bauer, der als äußerst brutaler Mensch dargestellt wird.

Gleich neben dem Polenlager

standen zwei eingezäunte Baracken in denen Jugoslawen und Franzosen

untergebracht waren. Sie nutzten mit den Polen einen gemeinsamen Speiseraum

[3+8]. Auch die Zwangsarbeiter wurden durch verschiedene deutsche Firmen vor

allem zu Bau- und Reparaturarbeiten auf dem Versuchsgelände eingesetzt.

Gearbeitet wurde von Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Am

Sonnabend wurde bis Mittag gearbeitet und sonntags war arbeitsfrei.[10]

Polnische Arbeiter, die sehr gute Arbeitsleistungen vollbrachten, erhielten von

ihren Firmen ebenfalls Heimaturlaub. [3]

Die Verpflegung bestand für

einen Tag aus 250 Gramm Brot mit Marmelade und abends einer Suppe, die aus

Graupen, Kartoffeln oder Kohlrüben bestand. Fleischeinlagen gab es selten und

dann in geringen Mengen. An den Sonntagen gab es zusätzlich ein Stück Kuchen

von etwa 100 Gramm, damit man wußte, es

war Sonntag. Die Arbeiter erhielten eine geringe Entlohnung, von der sie

sich im Lager Lebensmittel kaufen konnten. Zigaretten wurden ohne Bezahlung an

alle Arbeitskräfte ausgegeben.[10]

Im Polenlager bestand eine

Musik- und Theatergruppe, die im Lager verschiedene Programme aufführte. [8]

2

Kriegsgefangene in

Peenemünde

Eine

weitere Personengruppe, die im Bereich der Peenemünder Anlagen arbeitete, waren

die Kriegsgefangenen. Neben

Franzosen waren es besonders sowjetische Kriegsgefangene die

hier

eingesetzt wurden. Die französischen Kriegsgefangenen wurden entsprechend der

Genfer

Konvention behandelt. Sie

wurden vom Internationalen Roten Kreuz betreut und durften Pakete aus der

Heimat empfangen.[4]

Für sowjetische Gefangene gab

es jeweils ein Gefangenenlager in der Nähe des Hafens von Karlshagen und im

Tannencamp Wolgast. Diese beiden Lager unterstanden dem Stalag II C in Greifswald.

[6]

Das Lager im Tannencamp wurde im Sommer 1942

errichtet. In ihm befanden sich ungefähr 300 sowjetische Ingenieur-Offiziere,

die bis August 1943 als Konstrukteure für das Entwicklungswerk der

Heeresversuchsanstalt eingesetzt wurden.

Das Lager im Tannencamp wurde im Sommer 1942

errichtet. In ihm befanden sich ungefähr 300 sowjetische Ingenieur-Offiziere,

die bis August 1943 als Konstrukteure für das Entwicklungswerk der

Heeresversuchsanstalt eingesetzt wurden.

Dieses Lager bestand aus

sieben Baracken. Davon waren zwei Unterkunftsbaracken, ein Waschhaus, eine

Küche mit Lagerraum, eine Baracke mit Speisesaal und Aufenthaltsraum und eine

Baracke mit Konstruktionsräumen. In einer weiteren Baracke befanden sich eine

Krankenstube und das Arrestlokal. Ebenfalls gab es eine Latrine. Das Lager war

mit 2 Stacheldrahtzäunen gesichert und am Lagertor befanden sich ein

Wachgebäude und ein Wachturm. Die Bewachung erfolgte durch eine Gruppe

Landesschützen unter Führung eines Feldwebels. Diese Wache wurde durch das

Stammlager Greifswald gestellt. Auch im diesem Kriegsgefangenenlager gab es

einen Lagerchor und eine Theatergruppe. [13]

Das Lager in Karlshagen

bestand aus fünf Baracken. In zwei Baracken waren sowjetische Gefangene

untergebracht und in den anderen beiden Franzosen. Das fünfte Gebäude war eine

Sanitärbaracke, die geteilt war, die eine Seite für die Franzosen und die

andere für die sowjetischen Soldaten. Ungefähr 180 (400 [13]) sowjetische

Gefangene befanden sich in diesen Unterkünften. Die sowjetischen

Kriegsgefangenen kamen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. So in der Wagenhalle

für die S-Bahn und in einigen Handwerkerstuben, wo für den Bedarf der

Werksangehörigen von Peenemünde gearbeitet wurde.[4] Für die beiden

sowjetischen Kriegsgefangenenlager war der Adjutant des Kommandeurs des EW, Oberleutnant

Bornträger verantwortlich. Nach seinen Aussagen wurden beide Lager für

sowjetische Kriegsgefangene nach dem Bombenangriff im August 1943 aufgelöst.

Dieser Aussage widerspricht ein Dokument aus dem Jahre 1944. Laut diesem

Schreiben waren im August 1944 bei der Elektromechanischen Werke GmbH

Karlshagen insgesamt 253 sowjetische Kriegsgefangene in der Fertigung

beschäftigt. Von weiteren 126 Ostarbeitern arbeiteten 18 Männer in der

Konstruktionsabteilung, 52 in der Fertigung, 53 in der Verwaltung und 3

weibliche Arbeitskräfte in der Elektrotechnischen Abteilung. Sie alle wurden in

den Unterlagen als Lohnempfänger geführt. [19].

Im März 1943 kamen die

Franzosen in ein anderes Gefangenenlager. In den Baracken wurden nun

Arbeitskräfte aus der Ukraine, sogenannte Ostarbeiter,

untergebracht. Diese Leute kamen überwiegend aus der ehemaligen polnischen

Ukraine und trugen auf ihrer Kleidung einen Aufnäher mit dem Wort Ost. Ihnen

war jeder Kontakt mit den Kriegsgefangenen untersagt. [4]

Fortsetzung folgt

Manfred Kanetzki

Im Oktober hatten

Geburtstag

|

|

|

Herr Jörg Felgentreu |

|

|

Herr Thomas Lange |

|

|

Herr Wolf-Eckhard Fiedler |

|

|

Herr Günter Wiechmann |

|

|

Herr Dipl.Ing. Ottmar Wegner |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Im November haben

Geburtstag

|

Im Dezember haben Geburtstag |

|

Herr Uwe Scherf |

Frau Anne-Marie Pape |

|

|

Herr Heinz-Jürgen Rieck |

|

|

Herr Volkmar Schmidt |

|

|

Herr Botho Stüwe |

|

|

Herr Dr. Joachim Wernicke |

|

|

Herr Klaus Getzin |

|

|

Herr Konsul Helmut E.W. Niethammer |

|

|

|

In eigener Sache

Die Bankverbindungen unseres Vereins

Beitragskonto: 384 000 487

Spendenkonto: 384 001 432

Für beide Konten:

Die Bankleitzahl: 150 505 00 Bank: Sparkasse Vorpommern

![]()

Impressum

Herausgeber:

Verein zur ,,Förderung und Aufbau eines Historisch-Technischen Museums

Peenemünde -Geburtsort der

Raumfahrt"

e.V., Peenemünde

Anschrift:

Förderverein Peenemünde e. V. Am

Maiglöckchenberg 21 17449 Karlshagen

Tel./Fax:

038371/25479 (mit Anrufbeantworter)

e-mail: fvpeenemuende@aol.com

Homepage: www.foerderverein-peenemuende.de

Gestaltung:

Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen

Layout und

Druck: G. Helm, Norderstedt

Alte

Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch

Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks,

vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht

gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den

gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk

vervielfältigt.