Das Flugplatzmuseum über die Geschichte des Jagdfliegergeschwaders 9 wurde, wie geplant am 01. März 2022 eröffnet. Geführt wird es unter Verantwortung des Fördervereins. Hier leistet Lutz Hübner eine hervorragende Arbeit. Ständig wird das Museum mit weiteren Exponaten und Hinweisen zur Geschichte des JG 9 ergänzt. Viele Besucher haben bereits die neue Ausstellung besucht und finden sie sehr interessant.

|

|

|

Ehemalige Angehörige des Fliegeringenieurdienstes des JG 9 Foto: G. Rochow |

Am 26. Mai 2022 trafen sich Angehörige des Fliegeringenieurdienstes des JG 9 im Museum. Sie waren sehr angetan davon, dass nun endlich auch die Geschichte des Geschwaders dargestellt wird. Viele interessante Gespräche mit den ehemaligen Angehörigen des JG 9 fanden statt, die zur Ergänzung der aktuellen Ausstellung beitragen werden.

Der Vorstand hat den vorläufigen Ablauf unseres Treffens mit der Vereinsversammlung festgelegt.

Ablauf: 30.09.22 Anreise

01.10.22 Fahrt zur Insel Ruden und gemeinsamer Abend in der Zwiebel

02.10.22 9.30 Uhr gemeinsames Foto an der A 4.

10. 00 Uhr bis 12.00 Uhr Versammlung

14.00 Uhr Besichtigung der neuen Ausstellung über die Geschichte des JG 9.

03.10. 22 Individuelle Besichtigungen HTM, Freizeit oder Abreise

Bei

Interesse kann auch im Hotel „Zur Zwiebel“ ein Zimmer

bestellte werden.

Tel.

038371 26439

www.hotel-zur-zwiebel.de

3.

Der Vorstand traf sich mit der Journalistin, Frau Scharf. Es ging um

ein Buchkonzept in Form einer Broschüre) mit dem Titel „Mein

Peenemünde“. Ähnliche Bücher gibt es bereits

für Zinnowitz und Usedom. Zielgruppe sind Urlauber wie auch

Einheimische.

Im

Inhalt sollen sich die Geschichte, Natur und Kultur von Peenemünde

wiederfinden. Unser Verein wird da auch eine Rolle spielen.

Die

Broschüre soll 4,95 EUR kosten und in einschlägigen

Geschäften verkauft werden.

Klaus

Felgentreu

Vorstand

Förderverein Peenemünde e. V.

PEENEMÜNDE – FÜR VIELES URSPRUNG

In

diesem Infoblatt wird der Abschnitt

Aufklärung,

Dokumentation und Präsentation der Geschichte um die

Raketenentwicklung – mehrfach versucht und immer Gegenwind

bekommen fortgesetzt:

Herr Barsch schreibt weiter:

1994: April – Die damalige Kultusministerin Steffi Schnorr fordert ein „zeitgemäßes, kritisches und objektiv bestimmtes Konzept“ für das Museum.

1994: Oktober – Gründung der „Gründungsversammlung zur Errichtung eines Raumfahrtparks“, getragen von einem Verein, unterstützt durch die Sparkasse und dem Landkreis. Dieser Vorgang wurde „mit Befremden und Entrüstung“ von Museumsleuten und Historikern zur Kenntnis genommen.

Der gerade gegründete Experten-Rat tritt unter Protest zurück. Was dazu führte, dass die Landesregierung in Schwerin endlich die Warnlichter wahrnahm.

1995: Einsetzen einer Projektgruppe durch das Kultusministerium, den Kreis Ostvorpommern und die Gemeinde Peenemünde, innerhalb von 2 Jahren ein “wissenschaftlich abgesichertes, international akzeptiertes Konzept für das Museum und die Denkmallandschaft“ erstellen soll.

Kapitän zur See Rainer Adam (Kreisvorsitzender des B.U.N.D.) richtete ein Schullandheim etwas abseits des Weges von Peenemünde Richtung Prüfstand X für Workcamps ein.

1996: Februar – Start der Projektgruppe unterstützt durch einen internationalen Beirat aus Museumsfachleuten, Historikern, Politikern unter Führung von Dr. Johannes Erichsen.

1996: März – Einholung der Flagge der Bundeswehr. Ende der militärischen Besetzung der Inselspitze. Die Tafel “Geburtsort der Raumfahrt“ am Eingangstor, wird abgenommen.

Die neue Konzeption sieht vor:

Neugestaltung des Zentrums mit den Ausprägungen Museum, Gedenkstätte, Technikinformation, Bildungsstätte, Begegnungsstätte insbesondere für die Jugend sowie die Bewahrung und Erschließung der Denkmallandschaft Peenemünde unter Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes.

|

|

|

Das Kraftwerk 2003 |

1997: Die geplante Eröffnung bleibt aus. Die Finanzierung unklar. Zentrum der Ausstellung soll das alte Kraftwerk sein. Das größte technische Denkmal des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Für den Umbau und die Sanierung der ca. 5000qm sind 50 Millionen Mark veranschlagt. Eine neue Warteschleife beginnt.

1998: Das russische U-Boot U-461 wird vom Unternehmer Thomas Lamla in den Hafen verbracht und ist seither Publikumsmagnet. (was eigentlich nicht mit der Geschichte Peenemündes in Verbindung steht).

Besucherrekord im Informationszentrum >250.000.

Wieder sind es die Eigentumsverhältnisse, die nun zur Klärung anstehen. Statt für die schon angebotene symbolische 1 DM ging es nun um 1,5 Mio. Mark zum Verkauf (inkl. aller Altlasten) an die Gemeinde Peenemünde (die sich dadurch über viele Jahre finanziell schwer belastet). Der „Gewinner“ ist das Erbe des Energiekombinats Nord, die Firma Hevag, eine Tochter der PreussenElektra AG.

Ein

Zwischenverkäufer hat zu dieser Zeit sämtliche Turbinen,

Werkzeugmaschinen und andere Inventarteile verschleudert.

Jetzt

waren die Besitzverhältnisse klar und das Schweriner

Wirtschaftsministerium gibt die erste Fördersumme von 10 Mio. DM

frei.

2000: Sanierung und Umbau des Kraftwerkseitenflügels führt zur Eröffnung des 1. Teils der Ausstellung. Weitere Veranstaltungen, politische Besuche, Begegnungen wie im Konzept vorgestellt, reihen sich ein und sind erfolgreich.

|

|

|

Markierungsstein Foto L. Hübner |

Verärgerung im Informationszentrum gab es, als Vereinsmitglieder einen Erkennungsstein zur Markierung der Startstelle der V2 (A4) Raketen im Prüfstand VII errichteten.

2003: ca. 300.000 Besucher im neuen Informationszentrum. Peenemünde selbst bleibt aber im Schatten des Erfolgs und die Einwohnerzahl sinkt weiter.

2006: Gemeindevertreter ziehen die Reißleine, da die zur Gründung favorisierte Idee einer Stiftung eine Illusion war. Die Landesregierung wird um Unterstützung gebeten.

2007: Mehr als 4 Mio. Besucher zählt das Informationszentrum jetzt. Doch die Trägerschaft tut sich schwer mit der Eigenfinanzierung, was mir angesichts des großen Erfolges unklar erscheint.

2009: Der Landtag stimmt einer dauerhaften finanziellen und inhaltlichen Mitverantwortung mit einer 51% Mitbeteiligung zu. 49% verbleiben bei der Gemeinde Peenemünde. Eine GmbH wird gegründet. Weitere Fördergelder können fließen. Der Zeitraum 1936-1945 kommt in den Vordergrund.

2010: Ein Konzept den Flugplatz zu nutzen (Startplatz für Weltraumtourismus), auf der Basis der Idee eines Geschäftsmannes aus Ludwigshafen, wurde nicht realisiert. Was bleibt, sind Inselrundflüge mit Kleinflugzeugen und ein wenig Flugbetrieb aus Berlin, Hamburg oder Kopenhagen.

Mit der Darstellung von Besonderheiten und einem Fazit wird im nächsten Infoblatt die teilweise Veröffentlichung aus dem Buch von Joachim Barsch abgeschlossen.

kf

Helmut Hoelzer – Ein deutscher Computer- und Raketenpionier

|

|

Wer

den Gesteinsgarten oder das Waldkabinett am Forstamt Neu

Pudagla/Usedom besucht, hat vielleicht bemerkt, dass vor dem Gebäude

des Forstamtes ein Gedenkstein steht. Er ist dem Erfinder des ersten

Analogrechners, Dr.

Helmut Hoelzer,

gewidmet

Die

Inschrift auf der Tafel lautet:

Forschen

Einzelner verändert das Leben Aller.

Zeitweilige

Wirkungsstätte des

Dr.-Ing.

Helmut

Hoelzer

Erfinder

des Analogcomputers

und

langjähriger

Director

of Computing

im

Marshall Space Flight Center, USA.

Dieser

Helmut Hoelzer wurde vor 110

Jahren, am 27 Februar 1912,

in Bad Liebenstein geboren.

Was

verbindet Dr.-Ing. Hoelzer nun mit Peenemünde?

|

|

|

Helmut Hoelzer (links) und Wernher von Braun (rechts) im Marshall Space Flight Center der NASA Foto NASA |

Nach

Grundschule, Studium legte er im Mai 1939 erfolgreich seine

Diplomhauptprüfung für Elektrotechnik ab. Nebenbei

entwickelte er mit seinem Lehrer, Alwin Walther, einen Rechenschieber

System

Darmstadt,

mit einem Fehler von lediglich 0,16%.

Viele

Ingenieure, Techniker usw. haben ihre Berechnungen in den vergangenen

Jahrzehnten, wo es noch keine Computer gab, mit diesem Rechenschieber

durchgeführt.

1935 stellte er als Segelflieger fest, dass es kein Messgerät für die Geschwindigkeit über Grund gibt. Seine diesbezüglichen Überlegungen führten zu einem Gerät, das als erster Simulator für die absolute Fluggeschwindigkeit anzusehen ist und dass die Idee des elektronischen Integrators in sich barg. 1939 schloss er sein Studium an der TH Darmstadt als Dipl.-Ing. für Elektronik ab.

Für kurze Zeit arbeitete er im Laboratorium für Hochfrequenzforschung der Firma Telefunken in Berlin. Im Oktober 1939 gab es ein Treffen mit Ernst Steinhoff, Hermann Steuding und Wernher von Braun wegen Leitstrahlen für Flugkörper. Unmittelbar danach wurde er an der HVA Peenemünde verpflichtet und für das Aufgabengebiet Hochfrequenz-Übertragungsverfahren für Fernsteuerung sowie für die mathematische, experimentelle und konstruktive Behandlung regeltechnischer Aufgaben eingesetzt. Diese Arbeiten waren anteilig in die A4-Entwicklung eingebettet. Während dieser Zeit entwickelte er den ersten elektronischen Analogrechner, der als Simulator einsetzbar war. Für die Raketen war eine Kreisel-Kurssteuerung als Autopilot geplant. Da diese aber gegen Einflüsse wie Seitenwind machtlos war, war es seine Aufgabe, eine überlagerte Funk-Fernsteuerung zu entwickeln.

1946 promovierte er. Das Thema seiner Arbeit lautete: „Anwendung elektrischer Netzwerke zur Lösung von Differenzialgleichungen und zur Stabilisierung von Regelvorgängen.“ Das war die erste Arbeit überhaupt, die einen selbst entwickelten vollelektronischen Analogrechner in Funktion und Einsatz beschrieb.

Nach

Kriegsende wurde der Analogrechner 1946 als Kriegsbeute in die USA

gebracht und von der amerikanischen Armee weiterverwendet. Im

gleichen Jahr übersiedelte er zusammen mit weiteren Mitarbeitern

des ehemaligen Forscherteams Peenemündes in die USA, wo er sich

unter Wernher von Braun weiter der Raketenforschung widmen konnte.

Bis in den 1950er Jahren arbeitete er im Fort Bliss und anschließend

im Redstone Arsenal. 1960 wurde Dr.

Helmut Hölzer Direktor

of Computing

am Marshall Space Flight Center, wo er die Fernsteuerung der

Mondraketen des Apollo-Programms entwickelte.

Später

arbeitete er natürlich auch unter Verwendung der modernen

Digitaltechnik.

Dr.

Hoelzer erhielt für seine Verdienste um die Raumfahrt mehrere

Auszeichnungen.

So

u.a.:

Die Außerordentliche Verdienstmedaille der NASA,

- Die Kopernikus-Medaille des Kuratoriums Mensch und Weltall.

Dr. Helmut Hoelzer verstarb am 19. August 1996 in Huntsville (Alabama).

Der ehemalige Peenemünder, Kurt Dirks; erinnert sich 1986 an Helmut Hoelzer:

„Es war im Februar 1945. Wie schon Monate vorher, arbeiteten wir mit dem „Bahnmodell“. Zur Erinnerung: Das Bahnmodell war die erste elektronische Großrechenanlage in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Sie wurde 1943 in Peenemünde entwickelt und war seit ihrer Inbetriebnahme ständig im Einsatz.

Es war ein Analogrechner, der aus einer großen Zahl von Schaltkreisen bestand, die sich aus Transformatoren, Gleichrichter- und Verstärkerröhren, Kondensatoren, Spulen und Widerständen, sowie aus verschiedenen Regelgliedern zusammensetzten.

Aufgabe des Bahnmodells war es, Flugbahnen des A 4 unter unterschiedlichen simulierten Bedingungen zu errechnen. Die Flugbahnbegleichung ist eine Integralgleichung mit drei voneinander unabhängig veränderbaren variablen Größen. Für die erste Ausrechnung einer solchen Gleichung benötigten 50 Mathematiker der TH Darmstadt 6 Monate. Das Bahnmodell schaffte es in 85 sec und ermöglichte damit eine große Zahl von „Versuchsschüssen im Saal“, die den großen finanziellen Aufwand echter Versuchsschüsse ersparten. Die Auswirkung jeder Veränderung, einer oder mehrere Regelgrößen, wie Windgeschwindigkeit und –Richtung, Brenndauer des Ofens, Drücke der Förder- und Hydraulikpumpen, Verstellung der Kreiselbasis und anderes mehr auf die Flugbahn, konnte untersucht werden.

Das Gerät war im alten Kloster in Pudagla untergebracht. Im Februar mehrten sich die Nachrichten über das Vordringen der russischen Truppen. Evakuierungspläne begannen zu greifen. Das Bahnmodell gehörte mit zu den Einrichtungen, für die die Verlagerung nach Nordhausen angeordnet war. Unklar ist, ob das Bahnmodell dort wieder aufgebaut wurde. Die Bedienmannschaft bekam jedenfalls neue Einsatzbefehle.“

Wie schon angemerkt, wurde der Analogrechner 1946 zur Kriegsbeute in die USA gebracht.

kf

Vor 50 Jahren

Flug von Apollo – 16

Start:

16. April 1972 um 12:54:00 EST

Landung: 27. April 1972

um 14:45:05 EST

Trägerrakete: Saturn V, SA-511

Apollo-Raumschiff: Caspar (CSM -113)

Mondlandefähre: Orion (LM-11)

Missionsdauer: 11 Tage, 1 Stunde, 51 Minuten, 5 Sekunden

Mondlandung: 20. April 1972 um 21:33:35 EST.

Rückstart: 23. April 1972 um 20:25:48 EST

Dauer der Mondexkursion: 7 Stunden, 11 Minuten, 2 Sekunden (1. Exkursion),

7 Stunden, 23 Minuten, 11 Sekunden (2. Exkursion),

5 Stunden, 40 Minuten, 3 Sekunden (3. Exkursion).

Mitgebrachte Mondsteine: 94,3 kg.

|

|

|

v. l. n. r. Ken Mattingly, John Young, Charles Duke |

Mannschaft: John

W. Young (Kommandant)

Thomas

K. Mattingly (CM Pilot)

Charles

M. Duke, Jr. (LM Pilot)

Ein Fehler im Hauptantriebssystem des Apollo-Raumschiffes hätte beinahe zu einer Streichung der 5. Mondlandung geführt. Nach einer Verspätung von sechs Stunden setzte die Mondlandefähre Orion im Descart-Hochland auf. Bei ihren drei Exkursionen verbrachten Young und Duke 20 Stunden, 14 Minuten und 16 Sekunden außerhalb der Fähre. Unter den Mondsteinen befand sich das größte Einzelstück mit einer Masse von 11,34 kg. Bei einer Strecke von über 25 km erreichten die Astronauten mit ihrem Mondauto eine Höchstgeschwindigkeit von 17,7 km/h. Astronaut Mattingly führte während seiner einsamen Runden um den Mond eine Reihe von wissenschaftlichen Studien durch. Vor Verlassen der Mondumlaufbahn wurde wie bei Apollo 15 wieder ein Subsatellit ausgesetzt, und Mattingly stieg zur Bergung von Filmmaterial beim Rückflug zur Erde aus dem Raumschiff. Die 5. Mondlandung wurde von der Öffentlichkeit kaum beachtet und zeigte auf, wie schnell sich die Menschen an Sensationen gewöhnen.

Die Wasserung erfolgte 5,6 km neben dem geplanten Aufschlagpunkt. Eine Reihe von Bergungsschiffen befand sich zu dieser Zeit im Pazifik.

Aus „100 MAL INS ALL“ von Alfred Gugerell

2. 50. Flug Sojus T-5 (40. Start) 1. Salut-7-Langzeitflug

Start:

13. Mai 1982 um 9.58 Uhr GMT

Landung: 27.

August 1982 um 15.04 Uhr GMT

Besatzung: Anatoli

Beresowoi

Walentin

Lebedew

Landung der Sojus T-5-Besatzung: 10.Dezember 1982 um 19.03 (Im Raumschiff Sojus T-7)

Missionsdauer der Sojus-T5-Bestzung: 211 Tage, 9 Stunden, 5 Minuten

Erdumkreisungen: 3344

|

|

|

v.li.n.re. Anatoli Beresowoi, Walentin Lebedew Foto: Spacefacts |

Beresowoi und Lebedew waren zum Zeitpunkt des Starts am 13. Mai 1982 bereits ein Jahr lang in der Ausbildung für diesen Flug. Die Kopplung an der vorderen Anlegestelle der Station Saljut 7 erfolgte am 14. Mai 1982. Die Besatzung gewöhnte sich sehr rasch an die Weltraumbedingungen und aktivierte die Station innerhalb einer Woche. Bereits am 17. Mai starteten die Kosmonauten den Amateurfunksatelliten Iskra 2. Ein Federmechanismus beförderte den hexagonalen Satelliten mit einer Masse von 28 kg in seine Umlaufbahn um die Erde.

Am

23. Mai 1982 wurde das Transportraumschiff Progress

13 gestartet,

welches zwei Tage später an die Station Saljut 7 andockte. An

Bord hatte der Frachter 290 Liter Wasser, 660 kg Treibstoff, 900 kg

Ausrüstungsgegenstände, die Schmelzöfen Kristall und

Magma-F, das tschechische Elektrofotometer EFO-1, warme Stiefel,

Post, frische Speisen und die biologische Anlage „Oase“

für Pflanzenzucht. Unter den mitgebrachten

Ausrüstungsgegenständen befanden sich auch Experimente für

den bevorstehenden Raumflugeines

französischen Raumfahrers. Am 2. Juni wurde mit dem Progress

13-Raumschiff die Bahn der Station gesenkt, um eine 3-Mann-Besatzung

aufnehmen zu können. Die Abkopplung von Progress 13 fand am 4.

Juni statt, der Eintritt in die Erdatmosphäre erfolgte zwei Tage

später. Der Heckkopplungsstutzen war somit frei für die

erste Gastmannschaft der Raumstation Saljut 7.

Sie

startete am 24. Juni 1982 um 16.30 Uhr GMT.

(Dazu mehr im nächsten Infoblatt)

Aus „Von Gagarin zur Raumstation Mir“ von Alfred Gugerell

kf

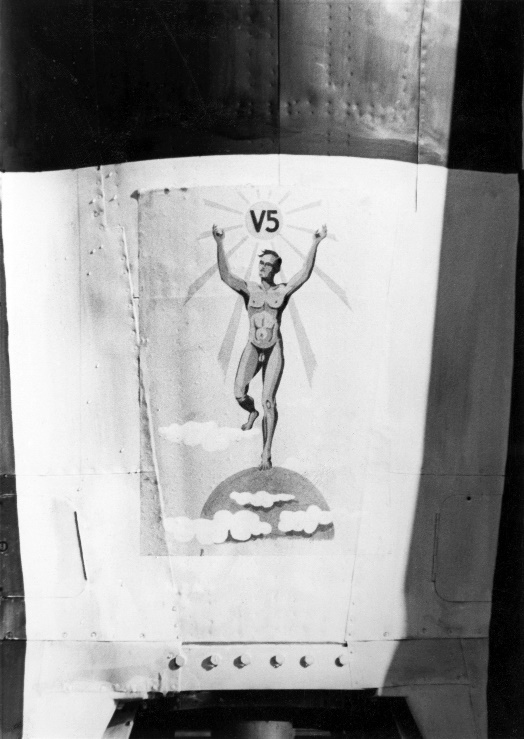

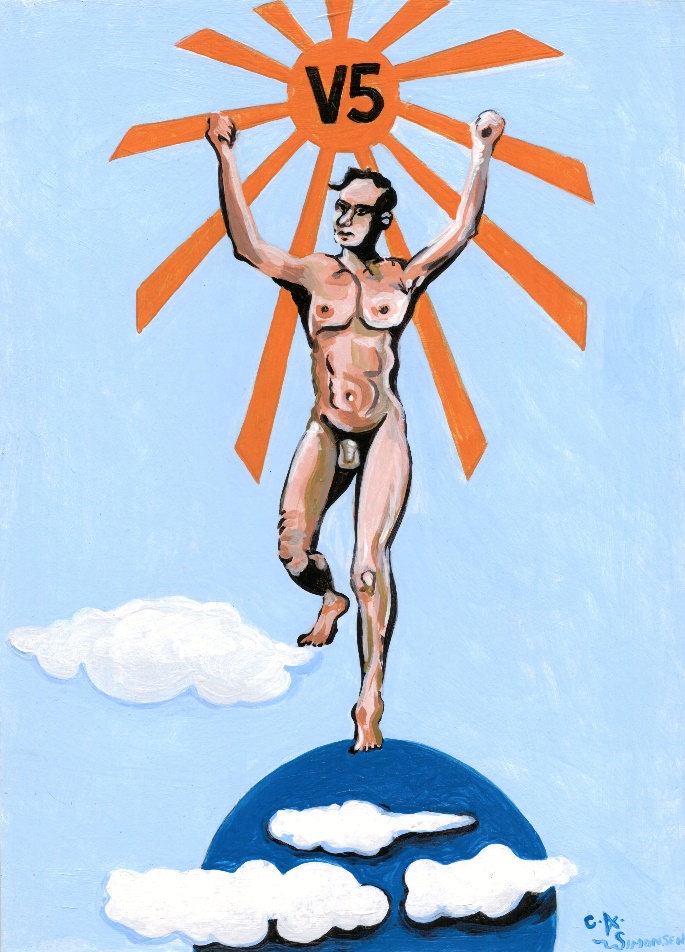

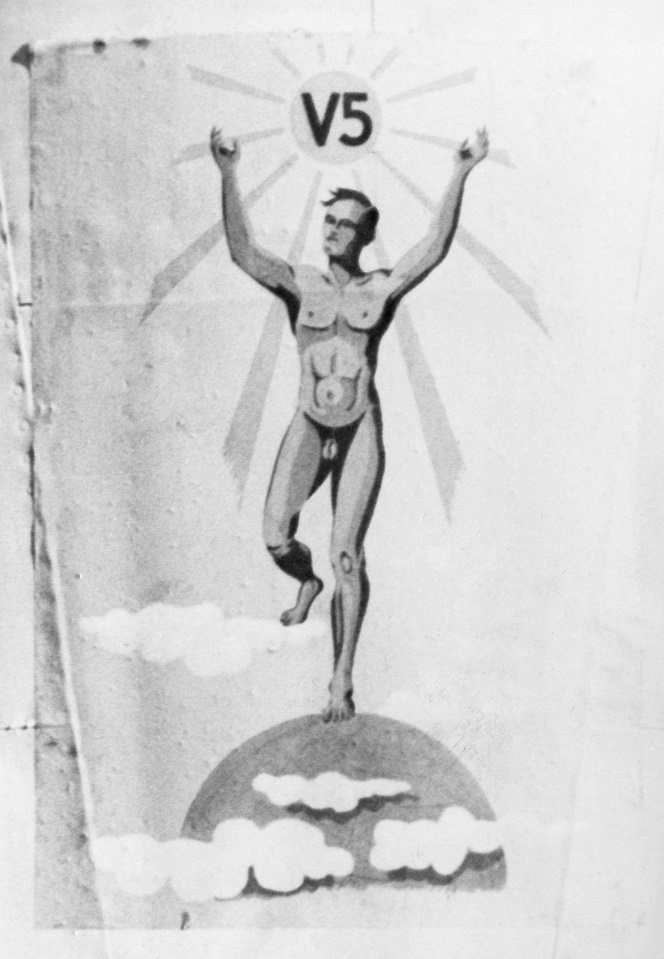

Gerd de Beeks Bilder auf den Peenemünder Versuchsraketen – Teil 4

Das Aggregat 4 - Versuchsmuster 5 (A4 V5)

In der letzten Ausgabe widmeten wir uns dem wohl bekanntesten Werk Gerd de Beeks, der „Frau Luna“ auf dem Versuchsmuster 4. Nach dem weiblichen Akt folgte auf dem Versuchsmuster 5 der männliche: ein nackter Mann, der auf der Erdkugel steht. Im Hintergrund über ihm ist die strahlende Sonne zu sehen. Die Sonne ist mit „V5“ beschriftet.

Die Figur erinnert an den mythischen Titanen Atlas, trägt aber nicht wie dieser die Erde, sondern steht darauf und hebt die Rakete in Form einer Sonne empor. Andere sehen in dieser Figur seinen Bruder, den Titanen Prometheus, der das Menschengeschlecht erschuf und dann den Göttern das Feuer stahl, um es als strahlender Lichtbringer den Menschen zu übergeben.

Das Versuchsmuster 5 (Serien-Nr. W4005) war für einen Weitschuß vorgesehen, um das Flugverhalten und die Triebwerkzelle zu untersuchen. Als Datensendegerät wurde im Geräteraum wieder ein „Messina la“ verbaut, das die vier Meßwerte: 1. Abdampfdruck, 2. Ofendruck, 3. Brennstoff-Förderdruck und 4. Pumpendrehzahl über die vier Kanalfrequenzen für Datenkanäle (6300 Hz; 7500 Hz; 8700 Hz; 9900 Hz) an das Bodenempfangsgerät übermitteln sollte. Zusätzlich zu den vier Datenwerten und dem Referenzwert wurden beim Meßwertfunksystem „Messina la“ vier Zeitkanäle hinzugefügt (Kanalfrequenzen für Zeitkanäle: 6900 Hz; 8100 Hz; 9300 Hz; 10800 Hz). Dabei war nicht der Datenwert relevant, sondern der Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Kanalfrequenz aufmoduliert wurde. Diese waren mit entsprechenden Ereignissen, z.B. dem Überschreiten eines Grenzwertes korreliert.

Im Geräteraum waren darüber hinaus ein Verdoppler („Ortler“), ein Anschütz-Horizont und ein Anschütz-Vertikant verbaut. Beim Probeschuß mit dem V5 war eine Schubabschaltung über Turbinenschnellschluß geplant. Die Vermessung sollte optisch mit Kinotheodolit, elektrisch mit 10 km Wolman-Basis erfolgen.

Am 21. Oktober 1942 war es so weit. Jener Mittwoch war ein bewölkter Tag, vereinzelt nieselte es vormittags. Dann jedoch ließ zaghaft sogar die Sonne zwischen den Wolken blicken, so dass einem Start nichts mehr entgegenstand.

Aufrichten des V5 (links), Dr. Walter Thiel vor dem aufgestellten V5 (rechts); Video-Screenshots

Auf dem linken Bild besprechen Leo Zanssen, Wernher von Braun, Walter Thiel, Gerhard Stegmaier und Walter Dornberger letzte Details. Diese Szene wurde im allseits bekannten Werbefilm „A4 - Stand der Entwicklung am 3. Oktober 1942“ verwendet und illustrierte dort die angeblichen Startvorbereitungen für das V4 (Texttafel „Letzte Anweisungen vor dem 3. Schuß“). Auch der Aufrichtvorgang in diesem Film zeigt das Versuchsmuster 5 (siehe 1. Bild oben links). Im Gegensatz zum V4 besaß das V5 jedoch keine schwarz lackierte, sondern eine schwarz-weiße Nutzlastspitze. Rechts unten das Gesamtgerät kurz vor dem Start.

Der

Abschuss des V5 vom Prüfstand VII erfolgte in die Richtung 73°24

15”. Das Flugprogramm brachte die Rakete in den vorgesehenen

Bahnwinkel von 47 Grad. Der Brennschluss war

Links das zeitgenössische Original, recht die farbige Interpretation des Motivs auf dem Versuchsmuster 5, Clarence Simonsen, um 2015 (HTM Peenemünde, Archiv)

eigentlich

nach 64 Sekunden vorgesehen, doch durch eine unregelmäßige

Treibstoffförderung (Einströmen abgerissener

Flüssigkeitsfäden bei offenen Treibstoffventilen in die

Pumpe) sank die Turbinendrehzahl, so dass der Schub zu stottern

begann. Die zwischenzeitlichen Schubstöße bedingten das

erneute Abreißen der Fördersäulen. Die Pumpe

erreichte aber nicht die viel zu hoch eingestellte

Schnellschlußdrehzahl von 7.000 U/min. Die Pumpendrehzahl war

dann auch der einzige Meßwert, der durch das „Messina la“

übertragen wurde.

Insgesamt

brannte das Triebwerk letztendlich 84 Sekunden, zwischen der 66. und

84. Sekunde betrug der Schub nur noch 5 bis 8 Tonnen.

Nach 256 Sekunden Flugzeit schlug das Gerät schließlich 147 Kilometer entfernt in der Ostsee ein. Die Feststellung des Einschlags erfolgte durch Flugzeug mit der Erkenntnis: Seitenfehler rechts, Abweichung von der Bahn (Z/km): - 7,07.

In der nächsten Ausgabe des Infoblattes geht es mit der de Beek-Bemalung des Versuchsmusters 6 weiter, dem „Glückpilz“.

(tk)

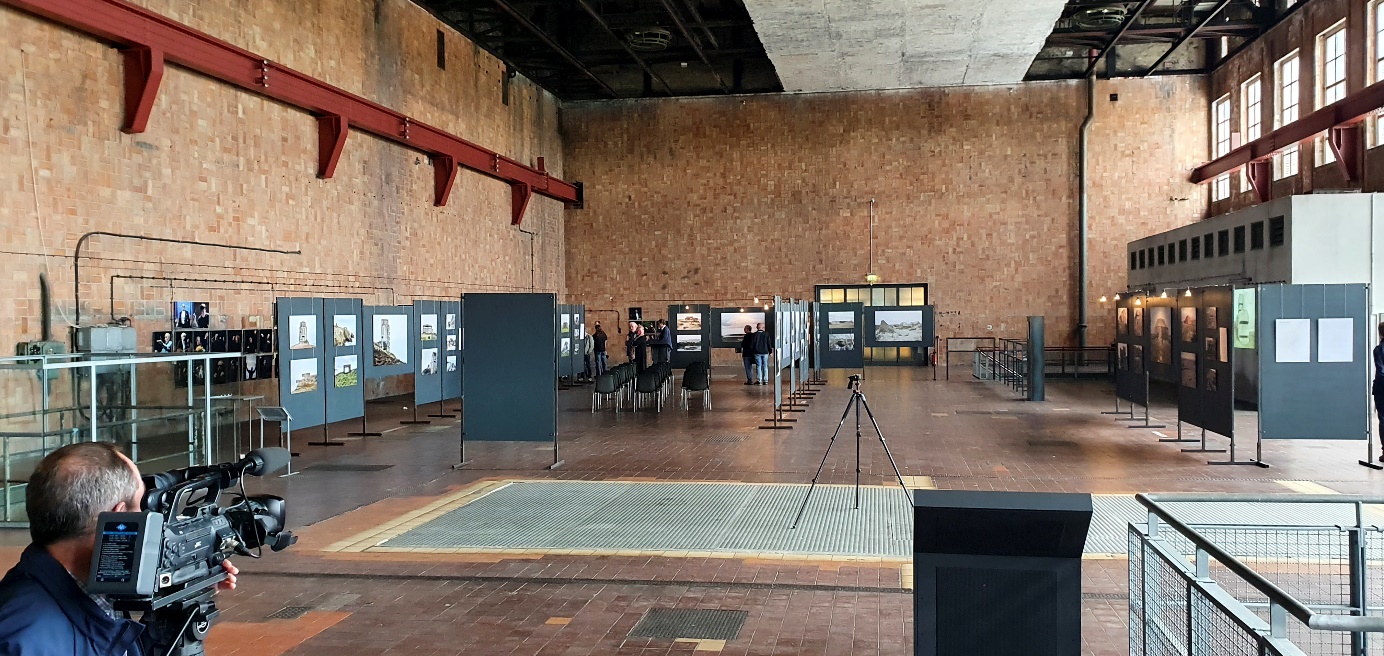

Fotoausstellung „The Wall“ von Annet van der Voort

HTM Peenemünde, Turbinenhalle

2.6.2022 – 4.9.2022

Am 2. Juni 2022 um 11:00 Uhr wurde im Historisch-Technischen Museum Peenemünde (HTM) die Sonderausstellung „The Wall“ von Annet van der Voort eröffnet.

Nachdem das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg Westeuropa erobert hatte, errichtete es zum Schutz vor gegnerischen Angriffen den „Atlantikwall“, eine Kette von Bunkern mit 6.000 Kilometern Länge. Seine Überreste sind bis heute an den Küsten von Norwegen, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und den britischen Kanalinseln zu sehen.

Annet van der Voort hat sie auf der gesamten Strecke fotografiert. Die Bilder dieser Betonriesen geben einen Eindruck von der Bemühung, ganz Europa zur Festung gegen die alliierten Kriegsgegner auszubauen. Betrachtet man die zwischen 1942 und 1944 erbauten größeren und kleineren Bunkerkomplexe als eine architektonische Einheit, dann handelt es sich um eines der gewaltigsten Bauwerke der Geschichte, vielleicht nur vergleichbar mit dem römischen Limes oder der Chinesischen Mauer. Über 13 Millionen Kubikmeter Beton flossen in seine Entstehung. Der Bau kostete tausenden Zwangsarbeitern das Leben.

Heute befinden sich die meisten Bunkeranlagen in einem Zustand des Vergehens. Das Fotoprojekt hat in über dreijähriger Arbeit ihre architektonische Diversität, ihre skurrile Einbettung in die Natur und ihre unästhetische Schönheit festgehalten und die eigentümliche Faszination eingefangen, die die Zeugnisse von Brutalität und Zerstörung noch immer ausüben.

Das

Historisch-Technische Museum Peenemünde präsentiert sich

mit der Ausstellung als Teil eines europäischen Netzwerks. Die

nationalsozialistischen Großanlagen, von denen Peenemünde

nur eine war, verteilten sich nicht nur über Deutschland,

sondern stellten eine Infrastruktur für die geplante Herrschaft

über den ganzen Kontinent dar. Dass sich das Großdeutsche

Reich mit dem „Atlantikwall“ als Verteidiger der „Festung

Europa“ inszenierte, zeugt von einer Paranoia, die aktuell

politisch wieder hochbrisant ist. Wie von dem Beton gewordenen

Machtanspruch heute nur mehr Ruinen geblieben sind, so steht zu

hoffen, dass jede Diktatur vergänglich ist.

Die

Ausstellung ist eine künstlerische Bilddokumentation der Relikte

des sogenannten "Atlantikwalls“

von Norwegen bis Frankreich, bestehend aus 83 großformatigen

Fotografien und

begleitenden Texttafeln. Die Fotografin Annet van der Voort wurde in den Niederlanden geboren und studierte an der Fachhochschule Dortmund Visuelle Kommunikation. Sie hat immer wieder in Wort und Bild zum Thema Vergänglichkeit gearbeitet. Ihre Fotografien wurden in internationalen Museen und Galerien ausgestellt und sind in vielen Sammlungen vertreten.

Die Künstlerin war zur Ausstellungseröffnung anwesend. Zur Ausstellung ist ein gleichnamiger Bildband erschienen, der im Buchhandel und im Museumsshop erhältlich ist.

(Fotos: Th. Köhler)

Beginnend mit dieser Ausgabe unseres Infoblatts möchten wir eine alte Tradition wieder zum Leben erwecken. In den ab 1980 erschienenen Ausgaben „Die Rakete“ veröffentlichte die Interessengemeinschaft der ehemaligen Peenemünder unter der obigen Überschrift „Peenemünder erinnern sich!“ diverse Erinnerungsberichte, die oftmals sehr detailreich den Alltag in den Peenemünder Versuchsstellen schilderten – abseits der üblichen „Geschichtsschreibung“. Gerade die älteren Ausgaben der „Rakete“ bergen viele Schätze, die vielen unserer neueren Mitgliedern so nicht bekannt sind. Bevor wir aber diese „alten Kamellen“ wieder aufwärmen, starten in diesem Infoblatt wir die Reihe mit einem Bericht des ehemaligen Oberzahlmeisters Karl Nehls (1895-1977), der sich so noch nicht in der „Rakete“ wiederfand.

Karls

Nehls war Leiter der Heeresstandortkasse und seit Ende August 1939 in

der Peenemünder Heeresstandortverwaltung tätig. Seine

Erinnerungen an Peenemünde zeichnete er Ende der

Ich war in Peenemünde

Beim Raketenprofessor Dr. Wernher von Braun auf der HVP Begebenheiten am Rande des großen Geschehens / Fortsetzungsbericht von Karl Nehls, veröffentlicht 1969 in "Die Pommersche Zeitung"

„Peenemünde

ist eine Auszeichnung dort können wir nicht jeden gebrauchen,

das nehmen Sie bitte zur Kenntnis!“ Das war die Antwort des

Oberfeldzahlmeisters Feyerabend von der Wehrkreisverwaltung II in

Stettin, als ich die Bitte vortrug, mich wie die anderen Kameraden im

Bedarfsfalle in Stettin zum Einsatz anzufordern.

Ja, ich wollte

noch einmal wieder den Soldatenrock anziehen. Wie es dazu kam, und

was ich auf der Heeresversuchsstelle Peenemünde, in den

folgenden Ausführungen kurz HVP genannt, erlebte, möchte

ich hier erzählen.

Mit

Blitzsiegen hatte Adolf Hitler den Polenfeldzug geführt und

vorher ebenso blitzartig die Tschechoslowakei überrannt. Daß

diese Erfolge ihn ermutigten, trotz gegebener Versprechen bei dem

Erreichten nicht stehen zu bleiben, mußte selbst dem

Einfältigsten klar werden. Schlagworte wie „Der Blick nach

dem Osten“ u. a. m. konnten diese Absichten nur unterstreichen.

Wenn

heute vielfach geltend gemacht wird: „Ich war damals dagegen“,

so ist doch wohl keineswegs abzuleugnen, daß Hitlers Erfolge

die meisten Deutschen beeindruckten. Die schon auf Parteitagen

gezeigte „Schimmernde Wehr“ konnte doch wohl kaum

lediglich Propagandazwecken dienen. Die Erreichung gesteckter Ziele

war jedoch nur möglich, wenn jeder an Leib und Seele gesunde

Deutsche zu dem Waffengang antrat.

Auch

ich wollte dazu meinen Beitrag leisten und traf die nötigen

Vorkehrungen, nicht zu warten, bis man mich holte. Meine Meldung zu

einem Lehrgang als Verwaltungsoffizier wurde angenommen. Im Frühjahr

1939 hatte ich ihn mit Erfolg absolviert, als mir der bereits

zitierte Bereitstellungsbescheid für Peenemünde

ausgehändigt wurde.

Da sagen sich die Füchse gute Nacht.

Weshalb

wollte ich nicht nach Peenemünde? In der Unterhaltung mit den

Kameraden erfuhr ich, daß ich als Einziger nicht in eine

größere Garnisonstadt abgeordnet war. So bekam ich denn

auch bald zu hören: „Peenemünde, da sagen sich die

Füchse gute Nacht“. u. a. m.

Für

mich selbst war Peenemünde kein Begriff. In einem Brockhaus für

1936 war nachzulesen: „Peenemünde 290 Einwohner, die vom

Fischfang leben und Ackerbau treiben.“ In der Schule hatte ich

gelernt, König Gustav-Adolf von Schweden landete 1631 in

Peenemünde und rettete für die Deutschen die Sache des

Protestantismus. Im Rundfunk hatte ich über einen Moskauer

Sender lediglich „schwarzgehört“, daß auf der

Insel Usedom etwas Geheimnisvolles geschähe.

Viehaustrieb im alten, einsam gelegenen Dorf Peenemünde. Hier lebten zwar Menschen dicht an der See, aber nach Meinung der meisten, die damals von Peenemünde hörten, sagten sich dort die Füchse gute Nacht. (Foto: Karl Nehls, aus: Die Pommersche Zeitung, 9.8.1969)

Schwierigkeiten, die HVP zu erreichen

Das von mir vorgebrachte Veto hatte keinen Erfolg. Ich ergab mich in mein Schicksal und wartete nun der Dinge, die kommen sollten. Am 21. 8. 1939 in der Morgenfrühe übergab ein Hitlerjunge mir an der Türe meines Hauses Pasewalker Chaussee Nr. 114 einen roten Schein, über dessen Sinn und Zweck ich nicht weiter nachzudenken nötig hatte. Er enthielt die lapidare Aufforderung: „Sie haben sich sofort usw.“

Wer einmal mit der Wehrmacht zu tun gehabt hatte, kennt diese „freundliche Einladung“. Das war ja nun kein Einsatz an der Kampffront, zudem nicht unerwartet, so daß ich in aller Seelenruhe die Vorbereitungen zur Abreise traf. Wenn ich hier von der allgemeinen Begeisterung sprechen sollte, so war sie keineswegs die vom 2. August 1914. Die sich dazu bekannten, mögen von Partei wegen dazu angehalten worden sein. Ich denke dabei besonders an die Jugend. Die älteren „Semester“ wußten aus der Erfahrung des 1. Weltkrieges ja bereits, wie so „etwas“ auslaufen kann. Solche Überlegungen traten zwar nirgendwo in Äußerungen in Erscheinung. Sie hätten Bestrafungen wegen Wehrkraftzersetzung zur Folge gehabt, und im Übrigen erachtete die Allgemeinheit der Deutschen damals das Handeln Hitlers für rechtens.

Als ich feststellte, Peenemünde hat keinen Reichsbahnhof, wurde mir auf Befragen bedeutet: „Da fahren Sie bis Zinnowitz, und von da geht so etwas wie eine Privatbahn nach Peenemünde.“ Am Sonnabend, dem 25. 8., ging ich dann auf die Reise. Auf dem Wege zum Bahnhof war auf der Grünen Schanze wohl lebhafter Verkehr, vaterländische Lieder singende Passanten beobachtete ich jedoch nicht. Der Gauleiter Franz Schwede-Coburg hatte zudem auch den Ausschank von Alkoholika verboten. Es war 16.24 Uhr als ich Stettin in Richtung Pasewalk verließ. Wie oft hatte ich früher diese Verbindung für Reisen nach Kiel benutzt, wohin ich durch das schöne Lübeck und Mecklenburg fuhr. Heute hieß es in Pasewalk aussteigen. Von dort boten sich zwei Möglichkeiten, Peenemünde zu erreichen. Einmal über Ducherow-Anklam - Greifswald - Wolgast - Wolgasterfähre, oder Ducherow - Usedom - Swinemünde - Zinnowitz. Ich wählte die letztere Strecke. Nicht in Swinemünde Station zu machen, mich in der „Blauen Traube“ oder in „Laubes Gaststätten“ für das Kommende zu stärken, die Dienstanweisung lautete ja „auf direktem Wege“.

Der

Gegenzug von Swinemünde war schon überbesetzt von

Badegästen, die angesichts der noch zu erwartenden Geschehnisse

den Badeaufenthalt vorsorglich abgebrochen und die Heimreise

angetreten hatten. Bei dem Passieren von Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin

und den kleineren Badeorten Kölpinsee, Koserow und Zempin war

diese Unruhe weniger zu beobachten. Dagegen bot sich in Zempin, an

der schmalsten Stelle der Insel von nur 2 km Breite, etwas für

mich Neuartiges an. Das militärische Sperrgebiet begann, es

endete mit der Zielstation des Zuges in Wolgasterfähre. Alle

Fahrgäste, die auf einer der in diesem Bereich liegenden

Stationen auszusteigen beabsichtigten, jedoch nicht im Besitz eines

Ausweises der HVP waren, mußten in einen besonders markierten

Wagen umsteigen, in dem auch eine Begleitperson Platz nahm. Sie war

von der hier postierten Wache abgeordnet. Diese war von Leuten

besetzt, die von einem Neuling wie mir schwer zu definieren waren:

Das Grau des uniformschnittähnlichen Anzuges sollte ihnen wohl

den Anschein von Soldaten geben. Dagegen sprachen jedoch die „reifere

Jugend“, sowie auch die Haltung. Mir sollten diese

„Weihnachtsmänner“, wie wir die Leute des Wachtrupps

Schütz (Billi, Billi) nannten, später noch sehr oft

begegnen. Bei der Kontrolle meines Wagens durfte ich dann nach

Vorzeigen meines Einberufungsbefehls sitzenbleiben. Ich wurde aber

gleich daraufhingewiesen: „Mit dem Zettel wer'n Se woll nich'

rinkommen!“ Der Mann kannte seinen „Kollegen“ in

Zinnowitz. Etwa 50 m weit entfernt vom Aussteigebahngleis sah ich ein

kleines Häuschen, wieder mit Sperre. Diese auch besetzt mit

einem Pseudowachmann, und dahinter auf dem Gleis eine

schwarzqualmende Lok mit einigen nicht mehr so ganz neuen Wagen,

beschriftet „Heeresversuchsstelle Peenemünde“, der

„Feurige Elias“.

Später

wurde dieses „Zügele“ durch eine moderne Schnellbahn

ersetzt, wie sie in Berlin oder Hamburg etwa als U-Bahn keineswegs

anzutreffen war. Die Russen erkannten Jahre später durchaus ihre

Qualität und vereinnahmten sie für Moskau, soweit einige

Züge nicht bei dem Luftangriff 1943 vernichtet waren.

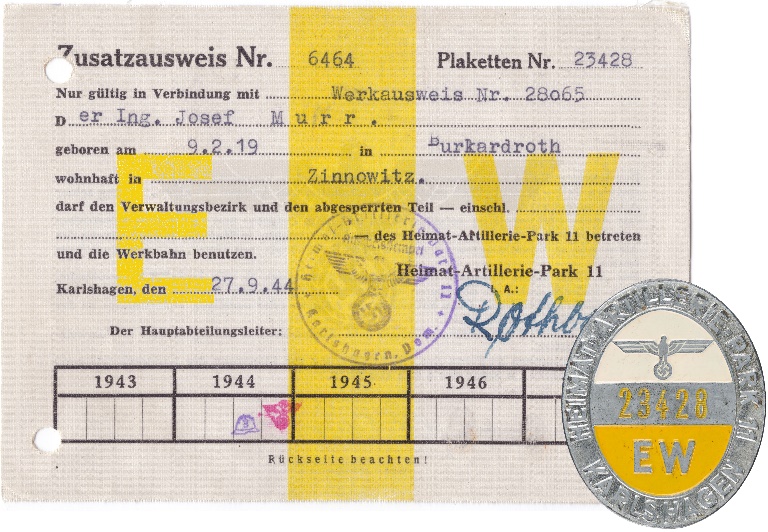

Da

wurde ich dann auch schon mit der ersten Schwierigkeit meiner

Einberufung konfrontiert: „Nee, damit kann ich Sie nich'

durchlassen. Jeder der auf die HVP will, muß einen von dieser

ausgestellten Ausweis mit einem farbigen Strich sowie eine

gleichartige Plakette am Rockaufschlag vorzeigen können. Wat Sie

da haben, genügt nich“.

Auch

der Hinweis, die Verantwortung für meine durch das Verhalten der

Wachleute eintretende verzögerte Meldung zu übernehmen,

vermochte den „sturen Heini“ nicht zu erweichen. Wäre

man später nur immer so konsequent verfahren! - Da kam mir dann

aber doch ein Mann in einer der SS-ähnlichen Uniform zu Hilfe

und verbürgte sich dafür, mich bei der Hauptwache

abzuliefern. An dieser Stelle sei gleich die kürzlich in einer

Illustrierten aufgestellte Behauptung widerlegt, SS-Leute, von

„Bluthunden“ begleitet, hätten bei dem Luftangriff

1943 aus dem Barackenlager Trassenheide flüchtende Fremdarbeiter

erschossen, bzw. die Fremdarbeiter von den Hunden zerfleischen

lassen. Diese Aussage ist in vollem Umfange unwahr. In Peenemünde

waren weder SS-Formationen anwesend noch wurden „Bluthunde“

herangezogen. Die Wachleute waren zeitweise, besonders am Wasser von

gewöhnlichen, nicht abgerichteten Schäferhunden begleitet.

Bei

der Durchfahrt der kleinen Ortschaften Trassenheide, Karlshagen bekam

ich den ersten Eindruck, welch herrliches, schönes Stück

Erde hier lag. Vor allem Buchenwald säumte den weißen

Strand. Leicht erreichbar war die weite See, ein Erholungsgebiet mit

tiefster Ruhe an kleinen Wassertümpfeln im dichten

Waldrevier.

Bei der Station Werk Ost stieg ich mit meinem

Begleiter, einem Wachmann der Luftwaffe vorn Werk West aus und ging

einige Schritte zurück. Links war mir sogleich ein größeres

Gebäude mit der wehenden Wehrmachtsflagge aufgefallen; auf der

gegenüberliegenden Hauptwache wurde ich dann „abgegeben“.

Kontrollpunkt an der Hauptwache (nachkoloriertes Foto, HTM Archiv)

Mit der 1. Sperre auf dem Bahnhof in Zempin hatte es „geklappt“, die 2. Sperre auf dem Bahnhof in Zinnowitz hatte ich mit viel Mühe überwunden. Was würde sich nun hier beim 3. Halt abspielen? Wider Erwarten ging es gut, als man mir zur Begleitung nicht einmal einen Wachmann mitgab, sondern ein junges Mädchen sich erbot, mich endlich an Ort und Stelle zu bringen. Es war Lisa Ohrt, die Tochter des Kraftfahrzeug- und Garagenmeisters, der mit seiner Familie, im gleichen Hause der Hauptwache wohnte. Auf Befragen erfuhr ich dann, daß die Heeresstandortverwaltung, in der Folge immer der Kürze wegen HStOV genannt, ihre Diensträume in dem schon von mir beachteten respektablen Gebäude der Kommandantur habe. Im Parterre sahen Elsa Kollhoff und ein Fräulein Hillebrandt etwas gelangweilt aus dem Fenster, sie befanden sich im sogenannten Bereitschaftsdienst. Alle drei wurden später meine Mitarbeiter, die mir jetzt mitteilten: „Geh'n Sie man noch ein wenig spazieren, der Chef ist bestimmt heute um 20 Uhr hier.“

(Fortsetzung

folgt)

Das Museumsschiff 575 in Peenemünde wird schön gemacht

Am

letzten April- und 3. Maiwochenende führten ehemalige

Besatzungsmitglieder und Freunde den diesjährigen ersten

Arbeitseinsätze an Bord durch. Geplant, und auch durchgeführt,

wurden das Pönen des Oberdecks (der letzte Anstrich war von 2016

) und das Streichen der Außenhaut auf der Steuerbordseite des

Schiffes. Im Schiff wurden die Dieselmotoren und die Gasturbinen

mittels Endoskops einer Kontrolle unterzogen und überlegt, wie

wir das Innenleben dieser Maschinen der Öffentlichkeit

zugänglich machen.

Tatkräftige

Hilfe gab es diesmal von ehemaligen Angehörigen der 6. Flottille

aus den 70er Jahren und Bergleuten aus Bleicherode. Vereinbart haben

wir einen Gegenbesuch dort, um uns auch über ihre Arbeit zu

informieren und die dort befindlichen Museen zur Raketenentwicklung

(u.a. Institut Rabe) zu besuchen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pressespiegel

OZ 23.05.2022

Frieden, Frauen, Liebe

Von Michael Meyer

Anne-Sophie

Mutter und New York Philharmonics gratulieren zu

20 Jahre Usedomer

Friedenkonzerte – mit globaler Botschaft.

Das New YorkPhilharmonic Orchestra unter Leitung des Dirigenten Jaap van Zweden (l.) spielt gemeinsam mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter beim zweiten Konzert im ehemaligen Kraftwerk Peenemünde am Wochenende auf der Insel Usedom. FOTO: Jens Büttner /dpa

Peenemünde. Es gibt diese Momente im Leben eines Intendanten, in dem der Mensch im Künstler bemerkt: Es zahlt sich aus. Diese Arbeit. Dieses Dranbleiben, beharrlich bleiben. Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals und Begründer der Peenemünder Friedenkonzerte, die in diesem furchtbaren Kriegsjahr ihren 20. Geburtstag feiern, hat zur Zeit gleich mehrere dieser Momente.

In einer fünftägigen Exklusiv-Residenz gastieren die New Yorker Philharmoniker auf Usedom im Kraftwerk Peenemünde. Gleich fünf Konzerte gibt dieser weltberühmte Klangkörper im geschichtsträchtigen Kraftwerk: An dem Ort, wo vor mehr als 80 Jahren unter Zwangsarbeiterbedingungen und Massensterben die Vorläufer jener Raketen entwickelt worden sind, die heute, jetzt, zu dieser Stunde Menschen in der Ukraine töten.

Das Orchester vollzieht den Schulterschluss mit Weltstars der klassischen Solistenszene. Den Auftakt machte am vergangenen Freitag der Pianist Jan Lisiecki (27) aus Kanada. Am Samstag gastierte die Münchener Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter (58) vor 1400 Gästen. Es folgte gestern ein Konzert mit dem US-amerikanischen Bariton Thomas Hampson (66). Heute und morgen sind Kooperationen der New York Philharmonics mit Musikern des Baltic Sea Philharmonics zu hören.

Ein bunter Strauß, der aber von den Künstlern und Veranstaltern, das zeigt auch das Programm, nicht als Unterhaltung verstanden wissen will, sondern als Statement aus der globalen Kulturszene: Ihr schießt, wir spielen! Unter dem Symbol der Friedensfackel der Freiheitsstatue versammeln sich an dem Ort, den die Nazis zum Töten geboren hatten, Musiker aus aller Welt, um ihre Message zu senden: Der Ostseeraum ist ein einheitlicher Kultur- und Friedensraum.

Nur einer hat ihn zerstört: Putin. Die Ministerpräsidentin von MV, Manuela Schwesig (SPD), machte in ihrer Begrüßungsrede exakt das deutlich und gestand auch persönliche Fehleinschätzungen ein: „Das hier ist genau das, was wir uns wünschen im Ostseeraum, dass Menschen zueinander finden und auch Kultur gemeinsam genießen können. Das ist halt nicht mehr möglich zur Zeit, weil Putin diese Idee mit seinem Krieg zerstört hat.“

Schwesig zeigte sich menschlich, verletzlich, mit kleinen sympathischen Schwächen, für die sie Applaus bekam: „It’s an honour for you, to have you here – ich wusste, das geht schief.“ Okay, Grundregel beim Redenhalten: Bleib stets in der Sprache, in der du dich sicher fühlst. Außer: Du kannst über dich selbst lächeln. Konnte sie. Und da gibt es dann auch überhaupt keinen Grund zur Häme. „Ich will Ihnen sagen, warum ich aufgeregt bin. Weil nach dieser Zeit des Lockdowns mit Corona und diesem Orchester im Rücken – ja, das hat mich erfreut und nervös gemacht.“ Big Point, Schwesig.

Thomas Hummel blieb bei seinem Leisten, fasste sich kurz und prägnant: „Ich bin sehr glücklich, dass wir heute mit diesen Künstlern ein Zeichen für den Frieden und gegen Intoleranz setzen können.“ Sprach’s und überließ die Bühne der Kunst. Die sich nicht bitten ließ. Allein das Programm ein Zeichen aus Fortschrittsgeist, Frauenbewegung, Friedensmessage, Liebeserklärung und ganz großem Meisterwerk.

Über die Virtuosität dieser Künstler zu urteilen, verbietet der Respekt. Der Inhalt: gewollt. Den Auftakt machten die New Yorker Philharmoniker mit einem Auftragswerk ihrer selbst. 2020 hat das Orchester das „Project 19“ ins Leben gerufen. Eine mehrjährige Vergabe von Auftragswerken an 19 Komponistinnen. In Peenemünde spielte das Orchester die Europapremiere „1920/2019“ der New Yorker Komponistin Joan Tower (84).

Musikalisch bombastisch, aufwühlend, dem Zeitgeist des emanzipatorischen Umbruchs mit all seinen Eruptionen in rhythmischen Brüchen folgend – ein schwindelerregendes Stück Musikgeschichte. Inhaltlich bezieht sich das Werk auf den 19. Zusatzartikel der US-Verfassung, der Frauen in den USA seit 1920 das Wahlrecht garantiert. Klingt etwas spätromantisch. Aber während diese Musiker das spielen, werden Frauen in der Ukraine als Mittel der Gewalt, als Waffe dieses Krieges, vergewaltigt! Darum geht es. Kultur ist nicht nur Unterhaltung.

Anne-Sophie Mutter betrat nach dem Intro die Bühne. Und, so traurig das klingen mag: Allein ihre Anmut schuf innerlichen Frieden und Zuversicht. Das Werk, das sie in drei Sätzen á rund 15 Minuten präsentierte, ist eine der schönsten Liebeserklärungen der Musikgeschichte. Ihr 2019 verstorbener Ehemann, der Pianist und Komponist André Previn, schrieb ihr 2001 das Violinkonzert „Anne-Sophie“ in drei Sätzen aus Moderato, Cadenza, Andante. Ein Werk, das auf einer außergewöhnlichen Liebe basiert und die Virtuosität der Künstlerin spiegelt.

Aber dort nicht stehen bleibt. Im Zusammenspiel von Solistin und Orchester (Violine – Harfe, Bläser – Streicher, Schlagwerk – Violine) präsentiert es eine Zärtlichkeit und Zartheit, die glücklich und traurig zugleich machen. Das mag irritieren, da es sich irgendwie nie entscheiden kann zwischen Klassik, Romantik und Moderne. Aber am Ende steht die Liebe – und die Hoffnung und der Gaube an sie.

Nach der Pause ein Meisterwerk der Klassik der Moderne. Béla Bartóks „Konzert für Orchester“. Ein versöhnlicher Abschluss für all jene, denen der erste Teil ein zu wilder intertextueller Ritt durch die Musikgeschichte gewesen ist. Traurig und schön. Sinnlich und intellektuell. Elegisch und orgiastisch – und ein musikalisches Zitat auf den Krieg.

OZ 31.05.2022

Sie leben auf einer kleinen Sandbank

Von

Tom Schröter

Kerstin

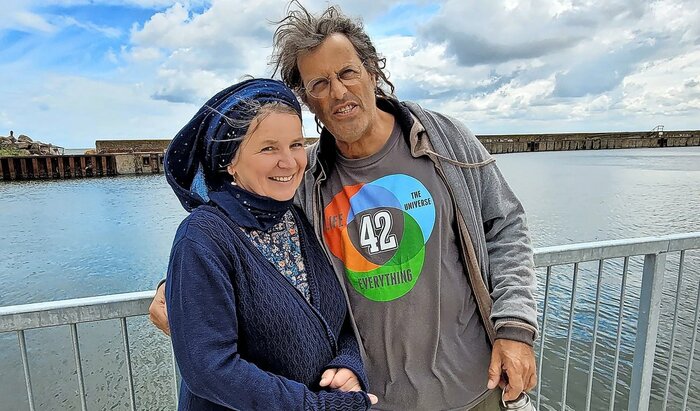

Otto und Christian Wingrove Rogers wohnen seit einem Jahr auf der

einsamen Boddeninsel Ruden und sind glücklich hier

Seit etwa einem Jahr wohnen die Geschichtenerzählerin Kerstin Otto und ihr Partner, der Komödiant Christian Wingrove Rogers, auf der einsamen Boddeninsel Ruden.fotos: Tom Schröter

Von Tom Schröter

Insel Ruden. „Ich hätte es mir nie vorstellen können, mal auf einer einsamen Insel zu wohnen“, sagt Kerstin Otto. Seit einem halben Jahr jedoch ist genau dies für die 57-Jährige und ihren Partner Christian Wingrove Rogers (59) Realität. Als Volontäre kümmern sich die beiden um das kleine, nur 0,3 Quadratkilometer große Eiland vor der Nordküste Usedoms und sind dessen einzige menschliche Bewohner. Auftraggeber ist die DBU Naturerbe GmbH, die seit 2012 Eigentümer der Insel ist.

Noch nie hatte die aus Sachsen stammende Kerstin Otto von der Insel Ruden im Greifswalder Bodden gehört. „Bis bei einem Aufenthalt in Brandenburg ein Unbekannter beiläufig erwähnte, dass man ,ja auf dem Ruden auch nicht mehr wohnen‘ könne“, erzählt sie. „Am gleichen Tag guckte ich im Internet auf Youtube einen Film über autarkes Leben und stieß dabei schon wieder auf die Insel. Zweimal am gleichen Tag auf den Ruden hingewiesen zu werden – das musste doch was bedeuten!“

Der Rest war zielstrebiges Organisieren und das Ungeahnte wurde wahr. Mit drei Hähnen, fünf Hühnern und zwölf Pommerschen Landschafen lebt das Paar nun auf der kleinen Sandbank zwischen Rügen und Usedom, die bis 1972 als Lotsenstation besetzt war. Eines der früheren Lotsenhäuser dient ihm als Wohnstätte.

„Mein Mann ist hier Vogelschutzwart, wacht über den Vogelbestand und passt auf, dass kein Bootsführer illegal auf der Insel anlegt und der Wald im Norden der Insel unberührt bleibt“, erläutert Kerstin Otto. Sie selbst hat einst Ökonomie und von 1998 bis 2001 Theaterpädagogik und Darstellendes Spiel an der Universität der Künste in Berlin studiert und arbeitete seither im In- und Ausland als professionelle freiberufliche Geschichtenerzählerin. Für ein Kinderfest in Erkner im Jahr 2000 engagierte sie Christian Wingrove Rogers, einen Komödianten. Seither sind sie ein Paar.

Schnell kommt Kerstin Otto mit Inselgästen ins Gespräch, die sich von der Apollo-Reederei von Peenemünde bzw. Freest aus mit dem „MS Seeadler“ zum Ruden übersetzen lassen, wo sie für eine Stippvisite eine Stunde Landgang haben. Erst 2021 wurde der neue Anlegesteg in Betrieb genommen. „Der Ruden“, so erfahren die Besucher, „gehörte ursprünglich zur Insel Rügen und wurde während einer Sturmflut von dieser abgetrennt.“ Auf der einstigen Zoll- und Lotsenstation, so wird berichtet, lebten zeitweise bis zu 80 Personen.

Bei dem größten vorhandenen Gebäude, einem grauen Flachbau, handelt es sich um eine NVA-Kaserne, in der bis 1990 etwa 20 hier dauerhaft stationierte Soldaten der 6. Grenzbrigade Küste Dienst schoben. Ihre Aufgabe bestand darin, den Grenzübergang vom Greifswalder Bodden zur freien Ostsee zu überwachen. „Die Soldaten haben das Objekt bei ihrem Abzug besenrein verlassen“, erzählt die Führerin. Später sei der Zweckbau aber Vandalen anheim gefallen, die nur Chaos hinterlassen hätten. „Heute leben darin Mehl- und Rauchschwalben; im vorigen Jahr haben wir 80 Nester gezählt.“

Überhaupt ist der mit Bruchsteinbuhnen geschützte Ruden ein Refugium für unzählige Rast- und Zugvögel. „Auch Gänse- und Mittelsäger sowie Gebirgsstelze und Singschwan leben hier“, informiert Kerstin Otto. Verspielte Seehunde und zwei Fischotter seien ständige Gäste und zeigten gegenüber Menschen nur wenig Furcht. „In dem kleinen Dünen-Kiefernwald, einem magischen Ort, ist mein Mann einmal einem Rehbock mit nur einem Horn begegnet, den er sogar fotografiert, aber später nie wieder gesehen hat.“ Und: Auf dem Ruden werden Völker der Buckfastbiene, eine Zuchtkreuzung der Westlichen Honigbiene, gehalten und gezüchtet, denn aufgrund der Abgeschiedenheit kann sich die Population hier nicht mit anderen Bienenvölkern vermischen.

Zielgerichtet geleitet Kerstin Otto die Gästeschar am Südausläufer der seit 1925 unter Naturschutz stehenden Insel zum alles überragenden, 20 Meter hohen Backsteinturm. Von dessen ersteigbaren flachen Kanzel aus bietet sich dem Besucher ein grandioser Blick über die Insel bis hin zum 1,9 Kilometer entfernten Peenemünder Haken. Während der NS-Zeit diente dieser trutzige Klotz als Flugbeobachtungsturm, von wo aus die Flugbahnen jener Raketen beobachtet und vermessen werden konnten, die in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde bzw. von der nahen Insel Greifswalder Oie abgeschossen wurden.

Die Gäste nutzen nur festgelegte Wege, um die Ruden-Vegetation zu schützen und unnötiger Erosion vorzubeugen. Auf dem kargen, sandigen Untergrund dominieren Trockenrasen sowie Weiß- und Graudünen. Kartäusernelke, Stranddistel und Kriechendes Netzband aus der Familie der Orchideen gedeihen hier.

Voller Begeisterung berichtet Kerstin Otto von den Eigenarten ihres neuen Wohnorts, den sie alle zwei Wochen verlässt, um zu Hause nahe Fürstenwalde Wäsche zu waschen, einzukaufen oder das Enkelkind zu knuddeln. Ihr aus Wales stammender Mann hütet währenddessen allein die Insel. Hier bleibt ihm auch genügend Zeit, seinem neuen Hobby zu frönen: dem Zeichnen. Vögel, Segelschiffe und fantasievolle Szenen dienen ihm als Motive.

Leben auf dem Ruden bedeutet, mit wenig Ressourcen zufrieden zu sein. Ein Gasofen spendet Wärme, ein Dieselaggregat liefert Strom, Trinkwasser gibt’s vom Festland aus Kanistern. Ganz ohne „Komfort“ kommt man aber auch hier nicht aus. Jüngst brachte „MS Seeadler“ wieder dringend Benötigtes vorbei: Zitronen und eine Toilettenbürste.

Informationen im Reederei büro, Hafenpromenade 8 in Peenemünde, Telefon: 038 371 / 28 429 oder unter www.schifffahrt-apollo.de.

OZ 20.05.2022

Grundwasserstand der Peenewiesen wird angehoben

Die

jahrzehntelange Entwässerung zur land- und forstwirtschaftlichen

Nutzung führt dazu,

dass klimaschädliches

Kohlenstoffdioxid in die Luft entweicht und den Klimawandel weiter

anheizt.

|

|

|

Regulierbare Stauwerke können den Grundwasserstand zentimetergenau steuern. foto: DBU |

Peenemünde. Moore gehören zu den wirkungsvollsten Kohlenstoffspeichern: Obwohl sie nur drei Prozent der weltweiten Landfläche einnehmen, speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff in ihren Torfböden wie die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Die jahrzehntelange Entwässerung zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung führt dazu, dass klimaschädliches Kohlenstoffdioxid in die Luft entweicht und den Klimawandel weiter anheizt. Gemeinsam mit der Joachim Herz Stiftung will die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, den Grundwasserstand auf den Peenewiesen der DBU-Naturerbefläche Peenemünde durch regulierbare Stauwerke anheben. „Wir fördern das große Potenzial von Mooren für den Klimaschutz und erhalten durch die Wiedervernässung der Peenewiesen ebenso wertvollen Lebensraum für feuchte und den speziellen Bedingungen angepasste Tier- und Pflanzenarten“, sagt Susanne Belting, Fachliche Leitung im DBU Naturerbe.

Bevor die Peenewiesen für das Militär und extensive Landwirtschaft durch Entwässerungsgräben nutzbar gemacht und mit einem Deich trockengelegt wurden, überflutete regelmäßig der Peenestrom das Gebiet: Kiefernwälder auf Dünen, Salzgrünland und Niedermoore prägten den Inselnorden von Usedom. Im Grunde müsste der Deich zur Wiederherstellung der ökologischen Gegebenheiten und natürlichen Überflutungsdynamiken der Peenewiesen, geschlitzt werden. „Doch diese Planung stößt bei den Anwohnern auf Skepsis. Wir installieren nun regulierbare Stauwerke, mit denen der Grundwasserstand zentimetergenau gesteuert und der Wasserabfluss durch das gut ausgebaute Grabensystem deutlich minimiert werden kann“, erklärt Dr. Uwe Fuellhaas, Gewässer- und Feuchtgebietsmanager im DBU Naturerbe.

Das Ziel sei es, ganzjährig hohe Wasserstände zu erreichen, aber gleichzeitig eine Bewirtschaftung in den Sommermonaten zu ermöglichen. Der östliche Teil der Peenewiesen wird von Rindern beweidet und zur Heugewinnung regelmäßig gemäht. In der Bewirtschaftungszeit dürfe der Boden nicht zu nass sein. Die sogenannten Kippwehre würden in dieser Zeit kurzzeitig geöffnet und Wasser könne dann Richtung Ostsee abfließen.

Wenn Moore trockenfallen und der Boden mit Sauerstoff aus der Luft in Kontakt kommt, verschwindet das große Einsparpotenzial von Kohlenstoffdioxid. Der Zerfall des Torfes beginnt, wodurch er mineralisiert. Infolgedessen gelangt der im Torf gespeicherte Kohlenstoff in großen Mengen als klimaschädliches Kohlenstoffdioxid in die Luft. Mit Wasser gesättigte und intakte Torfböden können dagegen dauerhaft viel Kohlenstoff im Boden speichern. Gute Argumente für die Joachim Herz Stiftung, um auf 100 Hektar der Peenewiesen eine freiwillige Kohlenstoffdioxid-Kompensation zu finanzieren. „Mit dem Projekt „Vernässung des Peenemünder Moors“ leisten wir über die nächsten 25 Jahre einen Beitrag zum CO2-Ausgleich. Denn wir sind uns unserer Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und möchten so die langfristige und vollständige CO2-Kompensation unseres Geschäftsbetriebes erreichen“, so Ulrich Müller, Vorstand der Joachim Herz Stiftung, zur Kooperation. Neben den moortypischen Pflanzen- und Tierarten werden mit der Wiedervernässung gleichzeitig seltene Nass- und Feuchtlebensräume geschützt. he

Lesermeinung OZ 03.06.2022

Zum

Beitrag „Grundwasserstand der Peenewiesen wird angehoben“

(OZ vom 20. Mai):

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) will

also die Peenewiesen wieder vernässen. Da hat eine

Bürgerinitiative mehr als zehn Jahre lang erfolgreich um den

Hochwasserschutz im Inselnorden gekämpft. Der Peenestrom-Deich

steht noch immer. Und nun will die DBU eine über Generationen

gewachsene Kulturlandschaft vernichten. Jeder, der die südliche

Zufahrt zur Insel nutzt, darf sich vor der Zecheriner Brücke ein

Bild machen, wie es aussieht, wenn landwirtschaftliche Nutzfläche

vernichtet wird. Ich denke, wir wollen klimaneutral werden und keine

schädlichen Gase mehr produzieren. Aber landwirtschaftliche

Produkte brauchen wir für die Lebensmittelversorgung. Die holen

wir uns dann eben aus Brasilien. Vernichteter Urwald und ein paar

tausend Kilometer „klimaneutralen“ Transport über

den Ozean sind folglich das Ergebnis erfolgreichen Schaffens der

DBU.

Günter Reißmann, Karlshagen

In eigener Sache

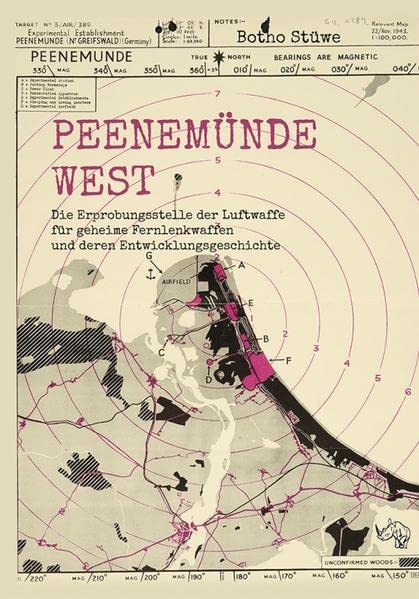

Neue Auflage des Buches von Botho Stüwe

Peenemünde-West:

Die Erprobungsstelle der Luftwaffe für geheime Fernlenkwaffen und deren Entwicklungsgeschichte

Gebundene

Ausgabe – 28. Februar 2022

Von Botho

Stüwe (Autor)

ISBN:

3932081978

Im April hatten Geburtstag

Herr Klaus Felgentreu, Karlshagen; Herr Jürgen Pein, Kirchheim;

Frau Roswitha Harke, Hannover;

Herr Peter Westerfeld, Hungen/Trais Horloff; Herr Hans-Jürgen Opitz, Peenemünde;

Herr Rolf- Dieter Basler, Elmshorn;

Im Mai hatten Geburtstag

Herr Erhard Belz, Sinntal; Herr Michael Beinhardt, Duisburg;

Frau Dagmar Bergemann, Am Mellensee; Frau Ulrike Chust, Peenemünde;

Herr Dr.med. Ernst Glaser, Garmisch-Patenkirchen;

Herr Kurt Graf, München; Herr Thomas Hörnig, Coswig;

Herr Thomas Köhler, Berlin; Herr Joachim Reuter, Mönkeberg;

Frau Karen Thiel, Düsseldorf; Herr Ralf Rödel, Karlstein;

Herr Hans-Jörg Weber, Trassenheide

Im Juni haben Geburtstag

Herr Rainer Koch, Peenemünde;

Herr Hartmut Stöckmann, Pritzier; Herr Bruno Krauspenhaar, Hohndorf;

Frau Maria Klar, Flensburg; Herr Fred Birkefeld, Ellrich

Herausgeber:

Förderverein

Peenemünde „Peenemünde - Geburtsort der Raumfahrt"

e.V.,

Registergericht:

Amtsgericht Greifswald Registernummer: 6143 Steuernummer:

084/141/08548

Anschrift:

Förderverein Peenemünde e. V. Waldstraße 03 17449

Karlshagen; Tel.: 038371/20106; 038371/20695

e-mail:

huebner-l@t-online.de

Homepage:

www.foerderverein-peenemuende.de

Gestaltung: Gestaltung: Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen; Druck: „Druck-mit-uns“ Sperberhorst 6 22459 Hamburg

Alle Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk vervielfältigt

Bankverbindung:

Beitragskonto:

IBAN:

DE64150505000384000487

NOLADE21GRW

Spendenkonto:

IBAN:

DE60150505000384001432 NOLADE21GRW