Der Vorstand informiert

Im Interesse der weiteren Erforschung der Peenemünder und Karlshagener Geschichte haben wir die Absicht, mit dem Heimatverein Karlshagen, sowie weiteren Heimatvereinen im Norden von Usedom, u.a. mit Zinnowitz, zusammenzuarbeiten. Dazu fand unser erstes Treffen im Juli mit dem Heimatverein Karlshagen statt. Beraten wurden gemeinsame Ausstellungen zur Geschichte, z.B. Karlshagen, und Treffen auf Vereinsebene. Ein Dokument zur gemeinsamen Arbeit soll beraten und beschlossen werden. So treffen wir uns am 04. November 2025 im HTM oder Marinemuseum.

Die Revisionskommission zur Kontrolle der Vereinsfinanzen wurde beschlossen. Beauftragt wurden Manfred Kanetzki und Klaus Felgentreu diese Kontrolle am 20. September 2025 durchzuführen.

Der Vorstand hat beschlossen die neue Webseite des Vereins in eigener Regie, unter dem Vorsitz von Thomas Köhler, zu erarbeiten. Erste Vorschläge von ihm wurden beraten. Die Mitarbeit aller Vereinsmitglieder ist gefragt. Vorschläge können sofort eingereicht werden.

Informiert wurde der Vorstand über die Vorbereitung des Museumsschiffes zur Werftkontrolle in Wolgast (Transport und Finanzen)

Für unser Vereinstreffenreffen am 04. Oktober gibt es einen kleinen Zusatz. Nach der Kaffeerunde im Schloss Pudagla und der Besichtigung der Anlagen am Glaubensberg Pudagla, treffen wir uns um 17 Uhr am Hölzer-Gedenkstein in Neu Pudagla (Forstamt). Wir ehren Dr.-Ing. Helmut Hölzer, der in Peenemünde und später in den USA tätig war.

Eine kurze Information zu Helmut Hölzer:

|

|

|

Helmut

Hölzer in Huntsville |

|

|

|

Gedenktafel

für Helmut Hoelzer an seiner ehem. Wirkungsstätte

Forstamt Neu Pudagla| |

Der

am 27. Februar 1912 in Bad Liebenstein geborene, wurde am Anfang des

2. Weltkrieges nach Peenemünde dienstverpflichtet. Als

Dipl.-Ing. für Elektrotechnik erhielt er die Aufgabe eine

überlagerte Funk-Fernsteuerung zu entwickeln. Herausgekommen ist

der erste Analogrechner. Aufgrund der Bombardierung Peenemündes

wurde der 31-jährige sich mit seiner Erfindung in das Forsthaus

Pudagla verlagert.

Nach

Kriegsende wurde sein Analogrechner 1946 als Kriegsbeute in die USA

gebracht. Er siedelte dann mit mehreren Mitarbeitern der

Heeresversuchsanstalt in die USA um. Hier arbeitete er weiter mit

Wernher von Braun zusammen. Höhepunkt seiner Arbeit war die

Entwicklung der Fernsteuerung der Mondraketen des Apollo-Programms.

Weitere Informationen über Dr.-Ing. Helmut Hölzer sind im Infoblatt 2/2022, Seite 5, des Förderverein Peenemündes zu finden.

Der genaue Ablaufplan des Jahrestreffen 2025

Vom 3. bis 4. Oktober 2025 werden wir unser jährliches Jahrestreffen aller Vereinsmitglieder in Peenemünde durchführen.

Geplanter Ablauf:

• 02.10.25 Anreise

• 03.10.25 14:00 Uhr Treffen im Müggenhof (Präzisierung des weiteren Ablaufs)

• 04.10.25 9:30 Uhr gemeinsames Foto vor der Rakete A4 im HTM

10:00 Uhr Jahreshauptversammlung im Marine- und Fliegermuseum

(Hafengalerie Peenemünde), Ende gegen 12:00 Uhr

15:00 Uhr Treffen am Schloss Pudagla. Kaffee und Kuchen im ital. Eiskaffee

im Schloss mit Besichtigung der Ausstellung im Schlosskeller.

Anschließend kurze Fahrt zum Glaubensberg Pudagla.

16.00 Uhr Besichtigung der Reste der damaligen Peenemünder Außenstelle

(Abt. BSM) unterhalb des Glaubensberges ("ASP-Schäfergrund").

17.00 Uhr Besuch des Hölzer-Gedenksteins am Forstamt Neu Pudagla.

18:00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Wasserschloss Mellenthin.

(Schlemmer-Buffet in der Gasthausbrauerei 34,- € pro Person)

• 05.10.25 Abreise

kf

Ein Oldtimer hat Geburtstag

Die Eisenbahn - Dampffähre „Stralsund“ ist 135 Jahre alt.

Sie liegt als Museumsschiff im Wolgaster Stadthafen. Das Schiff ist die älteste Dampffähre seiner Bauart auf der Welt. Es wird von einem Förderverein seit 2014 gepflegt und erhalten.

Die Fähre ist 1890 in Elbing, im heutigen Polen, gebaut worden und war zunächst in ganz Vorpommern im Einsatz. Unter anderem wurde auf ihr in den 1930er Jahren Material auf die Greifswalder Oie transportiert, zur Außenstelle der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Nach Ende des zweiten Weltkriegs beförderte die Fähre Güter und Passagiere zwischen Wolgast und Usedom und zurück.

Seit 1997 liegt das Schiff in Wolgast als Museumsschiff. Am 19. Juli 2025 feierte der Wolgaster Verein dieses Jubiläum.

|

|

|

Fähre am Fähranleger Wolgast Fähre Bild NDR |

Der Besuch dieser Fähre lohnt sich auf jeden Fall.

kf

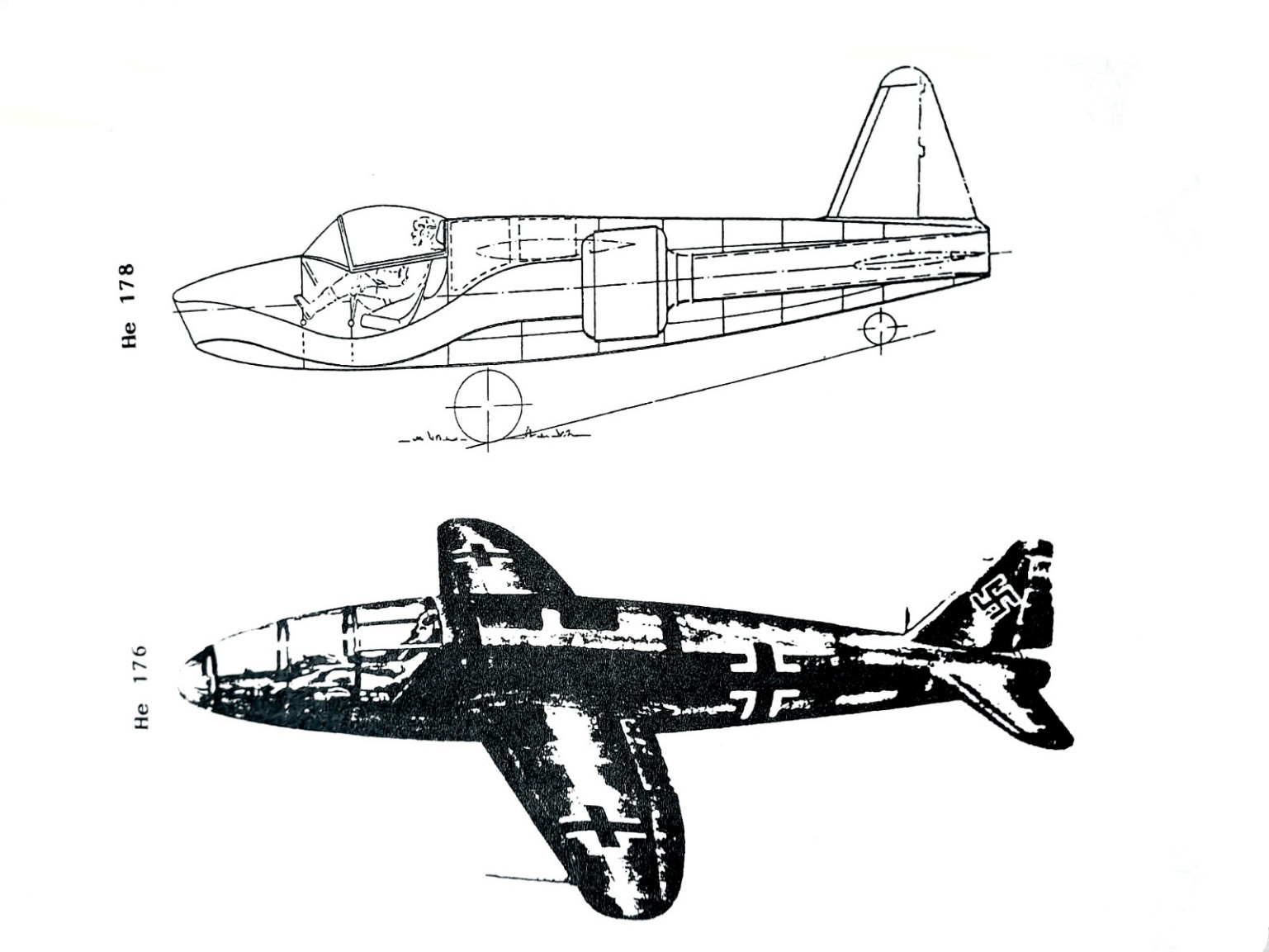

Eine Dokumentation über die Entwicklung von Strahltriebwerken in Deutschland von Botho Stüwe

Vor 35 Jahren hat sich Botho Stüwe in einem Artikel im Organ der Interessengemeinschaft ehemaliger Peenemünder „Die Rakete“ mit der Entwicklung von Strahltriebwerken (STW) in Deutschland befasst. Alle Flugzeuge des JG-9, die ich in den Infoblättern vorgestellt habe, waren mit STW ausgerüstet. Heute ist es normal, wenn die überwiegende Zahl von Flugzeugen mit diesen Triebwerken fliegen. Ich möchte den Artikel von Botho Stüwe nutzen,um die Geschichte der Entwicklung von STW in den 1930er Jahren in Deutschland, den Lesern zu verdeutlichen.

VOR 50 JAHREN ERSTE FLÜGE MIT STRAHLTRIEBWERKEN IN DEUTSCHLAND von Botho Stüwe

Im November 1935 beschlossen der Flugzeugindustrielle Dr. Ernst Heinkel und der spätere Technische Direktor der Heeresversuchsstelle Peenemünde-Ost, Dr. Wernher von Braun, das Anwendungsgebiet von Flüssigkeitsraketentriebwerken auf der Basis flüssiger Sauerstoff-Alkohol, neben den Antrieb für ballistische Raketen, auch auf Flugzeuge auszudehnen. Zu diesem Zweck stellte Heinkel zunächst den Rumpf einer He 112, einem in 0-Serie gebauten Jagdeinsitzer, für Einbau- und Schubmessversuche mit dem Triebwerk von Brauns zur Verfügung. Diese Versuche fanden an der damaligen Raketenversuchsstelle des Heereswaffenamtes in Kummersdorf-West statt, ohne zunächst die höheren Heeres- und Luftwaffendienststellen einzuweihen. Hier waren einflussreiche Leute der Meinung, dass ein Rückstoßantrieb kein geeignetes Antriebssystem für ein Flugzeug sei, und besonders die vorgesehene Schubentwicklung von einer Heckdüse aus, Unsicherheiten bei der Steuerung des Flugzeuges verursachen würde.

Als Pilot für die spätere Flugerprobung wurde der Kummersdorfer Gruppe vom RLM, der Erprobungspilot Erich Warsitz zugewiesen, der bis dahin an der E-Stelle der Luftwaffe in Rechlin tätig war. Eine Gruppe von Heinkel-Monteuren, unter Leitung des Ingenieurs Walter Künzel, hatte den Einbau des Raketentriebwerkes in den Rumpf der He 112 in Kummersdorf vorzunehmen, wobei der neben seinem hervorragenden fliegerischen Können auch technisch begabte Warsitz mitarbeitete.

Nach vielen Rückschlägen, besonders bei dem für einen Flugzeugantrieb seinerzeit noch primitiven Flüssigkeitsraketenmotor, konnte auf einer großen Wiese, bei der Ortschaft Neuhardenberg, 60 km östlich von Berlin, im Mai1937 mit der Flugerprobung begonnen werden. Das Raketentriebwerk, mit einem Schub von 2,9 kN (300 kp) während 30 sec Brenndauer war neben dem Propellermotor in eine komplette He 112 als Zusatztriebwerk mit Tanks und Brennkammer, eingebaut worden. Im Laufe des Jahres 1937 konnten viele Erprobungsflüge von Warsitz absolviert werden, wobei es ihm auch gelang, trotz der geringen Betriebsdauer zu starten, eine halbe Platzrunde zu fliegen und anschließend wieder zu landen. Den Gegnern der Kombination Rakete-Flugzeug waren durch diese Vorversuche ihre Argumente genommen.

Während dieser Versuche wurde bei der Firma Heinkel in Marienehe, in der Nähe von Rostock, mit Hochdruck an der Verwirklichung des ersten, ausschließlichen Raketenflugzeuges He 176 gearbeitet. Damit sollte die Geschwindigkeit von 1000 km/h mit einem weiterentwickelten von Braun-Raketenantrieb bei 9,8 kN (1000 kp) Schub realisiert werden. Dieses Ziel strebte man in zwei Schritten an. Hierzu bot sich, bis zur Fertigstellung des von Braun-Triebwerkes, für den ersten Schritt, ein von der Firma Hellmuth Walter KG in Kiel entwickeltes Flüssigkeitsraketentriebwerk von 5,88 kN (600 kp) an…Beim Walterantrieb wurde die chemisch gebundene Energie von 80%igem Wasserstoffsuperoxyd durch Katalysatoren in einer Zersetzungskammer freigesetzt, wobei sich das beim Zerfall entstehende Sauerstoff-Dampfgemisch über eine Treibdüse entspannte und den Schub verursachte.

Als am 1. April 1938 die Versuchsstelle der Luftwaffe Peenemünde-West, speziell für rückstoßgetriebene Sondergeräte errichtet, ihren Dienstbetrieb aufnahm, verlegte man die weitere Flugerprobung mit der He 112 nach dort.

In einer Sommernacht des Jahres 1938 verließen mehrere abgedeckte Spezialwagen des Heinkel-Werkes Marienehe und transportierten das erste, inzwischen fertig gestellte Muster des Hochgeschwindigkeitsflugzeuges He 176 mit Walter-Triebwerk und abmontierten Flächen nach Peenemünde, um die erste Phase der Flugerprobung bis etwa 700 km/h durchzuführen.

Neben dem im Schub schon regelbaren Raketenantrieb, waren bei der He 176 erstmalig in der Welt viele seinerzeitige Zukunftsgedanken verwirklich worden. Das formschöne, nur

1,44 m hohe Flugzeug besaß erstmals flache Tragflächen mit Laminarprofil und 40%iger Dickenrücklage für den Hochgeschwindigkeitsflug. Der Rumpf, mit einem maximalen Durchmesser von nur 0,7 m, war erstmals mit einer aus einem Stück gefertigten Vollsichtskanzel versehen. Für den Piloten war wegen der geringen Abmessungen und der zu erwartenden hohen Beschleunigung eine rückwärtige, halbliegende Position vorgesehen. Bei einem Defektfall konnte die gesamte Kanzel mit Piloten vom Rumpf durch Sprengbolzen getrennt und durch eine pneumatische Vorrichtung weggeschleudert werden. Ein Lastenfallschirm am Trennspant sorgte für eine Sinkgeschwindigkeit von 15 m/sec. Damit war der Grundgedanke des späteren Schleudersitzes hier erstmals verwirklicht worden.

Nach vielen Roll- und Luftsprungversuchen entschloss sich Flugkapitän Erich Warsitz am 15. Juni 1938, in Peenemünde –West, den ersten inoffiziellen Start mit erweiterter Platzrunde und Landung durchzuführen. Mit diesem gelungenen Flug fand erstmals in der Luftfahrtgeschichte ein kontrollierter Raketenstart eines Flugzeuges mit Flüssigkeitstriebwerk statt. Während des Fluges wurden maximal 850 km/h erreicht. Diese Geschwindigkeit war bisher noch kein Mensch geflogen.

Am 20. Juni 1939 erfolgte der erste, angekündigte Start, der dann als offizieller Erstflug in die Luftfahrtgeschichte eingegangen ist. Schon einen Tag später, am 21. Juni fand nochmals eine Vorführung im Beisein von Generalfeldmarschall Erhard Milch und Generaloberst Udet statt.

Zum Einbau des endgültigen Sauerstoff-Alkohol-Triebwerkes in das zweite, schon bei Heinkel im Bau befindliche Versuchsmuster der He 176 kam es nicht mehr, da wegen des inzwischen ausgebrochenen Krieges, auf höhere Weisung, die Arbeiten an längerfristigen Entwicklungen generell verboten wurden…

Fast parallel zu den geschilderten Abläufen fand bei Heinkel für die Zukunft der Luftfahrtgeschichte eine bemerkenswerte Entwicklung statt. Im April 1936 hatte Dr. Heinkel in seinem Werk in Marienehe eine geheime Abteilung für Strömungstriebwerke geschaffen, deren Leitung er dem jungen Physiker Dr. Pabst von Chain und seinem Assistenten Max Hahn anvertraute. Von Chain hatte sich schon während seiner Studienzeit in Göttingen mit Turbinen-Luftstrahlantrieben beschäftigt, wobei er auch Hahn, einen hochbegabten Mechaniker kennen lernte. Dem schon in Göttingen gebauten ersten Versuchsmuster folgte bei Heinkel, Anfang März 1937, das weitere Triebwerk He 52. Aus den hieran vorgenommenen Messungen und Versuchen

|

|

|

He 178 und He 176 |

resultierten zwei für die Flugerprobung vorgesehene TL-Triebwerke He 53A. Nach entsprechenden Versuchs- und Messflügen mit einem Antrieb als außenbords montierten Zusatztriebwerk an dem Propellerflugzeug He 118, wurde das zweite Aggregat in den inzwischen fertig gestellten Versuchsträger He 178 eingebaut. Der Standschub des Antriebes betrug 4,9 kN (500 kp).

Die He 178 war damit das erste Turbinen-Luftstrahlflugzeug der Welt. Es entstand ab Mitte 1938 nach einem Entwurf von Walter Günter bei Heinkel und war eine reine Versuchsmaschine mit 7,2 m Spannweite, 9,1 qm Flügelfläche, bei einem Abfluggewicht von ca. 2000 kg. Das TL-Triebwerk war etwa in Rumpfmitte eingebaut, wobei ein Luftansaugkanal von der Rumpfspitze, unter dem Pilotensitz hindurch, bis zum Triebwerk führte. Die den Schub verursachten Abgase wurden nach der Turbine über ein weiteres Rohr der Heckdüse zugeleitet. Die Treibstoffbehälter lagen zwischen Führerkabine und Triebwerk, oberhalb des Ansaugrohres.

Im Morgengrauen des 24. August 1939 startete Flugkapitän Erich Warsitz erstmal zu einem Geradeausflug mit diesem Flugzeug auf dem Werkflugplatz in Marienehe. Drei Tage später, am 17. August, flog Warsitz schon etwa 6 Minuten und leitete mit diesen beiden Flügen den heute unter dem Begriff „Jetzeitalter“ bekannten Zeitabschnitt ein.

Die geschilderte Zeit der Flüge mit Strahltriebwerken in Deutschland war von dem technischen Weitblick eines Dr. von Braun, dem unternehmerischen Geist Dr. Heinkels, der Genialität von Professor Walter und der hervorragenden fliegerische Begabung von Flugkapitän Warsitz geprägt.

Botho Stüwe

Flugzeuge im Jagdfliegergeschwader 9

MiG-23UB, MF, ML

Es

war so weit! Unser Jagdfliegergeschwader wurde mit dem modernsten

Jagdflugzeug der Luftstreitkräfte der NVA ausgerüstet.

Zuerst

wurde das Personal der 2. Jagdfliegerstaffel auf die MiG-23

umgeschult. Die theoretische und fliegerische Ausbildung der

Flugzeugführer, einschließlich der Prüfung, erfolgte

vom 2. Januar bis 30. März 1978 im sowjetischen

Umschulungszentrum für Ausländer in Lugowaja bei Frunse.

Zu

der Übernahme der MiG-23 schreib Manfred Kanetzki in seinem Buch

„MiG´s

über Peenemünde“:

„Die ersten zwei Schulmaschinen MiG-23UB wurden am 23.Juni 1978 zugeführt. Im Juli und August 1978 erfolgte die Übergabe von jeweils sechs einsitzigen MiG-23MF an die 2. Jagdfliegerstaffel. Die MiG-23MF, ein Allwetterjagdflugzeug, war das erste Flugzeug der NVA, das ein Abfangen auf Gegenkurs und dem Erdhintergrund ermöglichte. Bei entsprechender Bewaffnung mit Abschussblöcken für ungelenkte Raketen, Bomben oder Luft-Boden-Raketen war – besser als bei der MiG-21 – auch ein erweiterter Einsatz als Jagdbomber möglich.“

MiG-23 UB Archiv: L. Hübner |

Die MiG-23 hatte schwenkbare Tragflächen. Der minimale Pfeilwinkel von 16 Grad wurde bei Start und Landung benötigt. 45 Grad wurden zum Erreichen einer hohen Manövrierfähigkeit gewählt und sollten hohe Geschwindigkeiten geflogen werden, stellte der Flugzeugführer die Tragflächen auf 72 Grad ein.

MiG-23MF (NATO-Code FLOGGER B)

Lediglich

12 Flugzeuge dieses Typs wurden 1978 an das JG 9 übergeben.

Flugzeuge

dieses Typs stehen z.B. im Museum Wernigerode (586), Museum Dessau

(585), Museum Finowfurt (574), Museum Berlin-Gatow (577), Museum

Hermeskeil (568), Museum Montelimar Frankreich (582), Museum

Seifertshofen (592)

Abmessungen

Spannweite 7,78 – 14,00 m

Länge 16,70 m

Höhe 4,82 m

Flügelfläche 34,16 – 37,27 qm

Massen

Leermasse 8200 kg

Startmasse 15300 kg, 17570 kg bei 3 Zusatzbehältern

Max. Startmasse 18400 kg

Waffenzuladung 1600 kg

Kraftstoffvorrat 4700 l + 3 Zusatzbehälter von je 800 l

Antrieb

Strahltriebwerk R-29-300 mit Nachbrenner

Startleistung 78,45 kN, mit Nachbrenner 112,76 kN220372

Flugleistungen

Höchstgeschwindigkeit 2500 km/h (M 2,35 in 11000 m)

1350 km/h (in Seehöhe)

Marschgeschwindigkeit 1200 km/h

Überführungsreichweite 3000 km

Aktionsradius 600 km

Dienstgipfelhöhe 17500 m

Steigzeit 11000 m in 1,4 min

Landegeschwindigkeit 250 – 260 km/h

Startstrecke 580 – 600 m

Landestrecke 750 – 800 m (mit Bremsschirm)

Bewaffnung

1 Kanone GSch-231, im Rumpf mit 200 Granaten, 23 mm

Varianten: 2x Raketen R-23, 2x R-3S, 3 Zusatzbehälter oder 2x R-13M, 2xR-3S

3 Zusatzbehälter oder 2xR-23, 2xUB-16

3 Zusatzbehälter oder 2x UB-32, 2xS-24

2 Zusatzbehälter oder 4x S-24 oder 16 Bomben FAB-100

Ausrüstung

Katapultsitz KM-1M

Navigations- und Feuerleiteinrichtung für alle Wetterbedingungen und für Raketenstart auf

Gegenkurs,

Wärmepeiler zum Ausweichen bei Radarstörungen,

Raketenleitgerät „Delta-NGÄ“

|

|

|

MiG-23 MF Archiv: L. Hübner |

MiG-23ML (NATO-Code FLOGGER G)

Vier

Jahre nach Ausrüstung einer ersten Staffel mit MiG-23MF erhielt

das JG-9 1982/83

nochmals 31, in vieler Hinsicht verbesserte, MiG-23ML.

Nach

der technischen Übernahme durch die Bundeswehr wurden Anfang der

neunziger Jahre Zwölf

„ML“ an die USA abgegeben. Verschiedene Museen und

Flugplätze im In- und Ausland erhielten weitere „ML“.

Im

Verhältnis zur MiG-23MF gab es folgende Unterschiede:

Massen

Startmasse 14800 kg

Max. Startmasse 17800 kg

Waffenzuladung 2000 kg

Flugleistungen

Marschgeschwindigkeit 1250 km/h

Aktionsradius 700 km

Dienstgipfelhöhe 18000 m

Steigzeit 11000 m in 1,2 min

Startstrecke 1200 – 1300 m

Landestrecke 1200 – 1300 m

Bewaffnung

Wahlweise oder in Kombination ungelenkte Luft-Boden-Raketen,

Bis zu 1600 kg Bomben unterschiedlicher Kaliber oder ungelenkte Luft-Boden-Raketen

Oder Kassetten mit 16 bzw. 32 Raketen S-5KO (57 mm) oder gelenkte Luft-Boden-Raketen Ch-23.

Ausrüstung

Weitreichendes Bordradar, computergestützter Navigations- und Zielgerätekomplex „Saphir“, Infrarotsensor, Radarwarn- und Störsystem; gegenüber MiG-23MF leichtere Bauweise der Zelle; aufgrund geringerer Rüstmasse günstiger Kraftstoffverbrauch, dadurch geringe Kraftstoffaufnahme möglich.

|

|

|

MiG-23 ML aus Peenemünde ehemals 475 im Museum auf der Nellis AFB 2001 Foto: L.Hübner |

Bemerkungen

Gegenüber

Vorgängern ist die „ML“ mit wesentlich verbesserter

Manövrierfähigkeit im Nahluftkampf ausgestattet. Als

Unterflügel-Container können zusätzlich Kanonen

mitgeführt werden: je Seite ein Behälter UPK-23-500 mit

einer Doppelrohrkanone GSch-23L, sowie 250 Granaten, 23 mm.

Am

27. März 1991 wurden die MiG-23ML mit den Bordnummern 338, 339,

551, 567 und 606 an die US Air Force übergeben.

Damit

schließe ich die Vorstellung von Flugzeugen, die im Bestand des

JG-9 geflogen sind, ab.

Eine

Episode, in der ich im nächsten Infoblatt informieren möchte,

war das Gefechtsschießen in Astrachan (Sowjetunion). Im

Mittelpunkt steht dann die Überführung der MiG-23 nach

Astrachan mit anschließendem Schießen auf reale Luftziele

La-17MM.

Den

Lesern des Infoblattes empfehle ich das Buch von Manfred Kanetzki

„MiG’s über Peenemünde“. Er schildert

sehr ausführlich die Arbeit der Flugzeugführer, des

technischen Personals und der sicherstellenden Einheiten im JG-9.

Weiterhin

wurden folgende Veröffentlichung genutzt:

DIE

ANDERE DEUTSCHE LUFTWAFFE, Wilfried Koppenhagen 1992

MiG,

Mi, SU &Co, Freund, Lutz (Hrsg.) 2002 – Eigene Unterlagen

kf

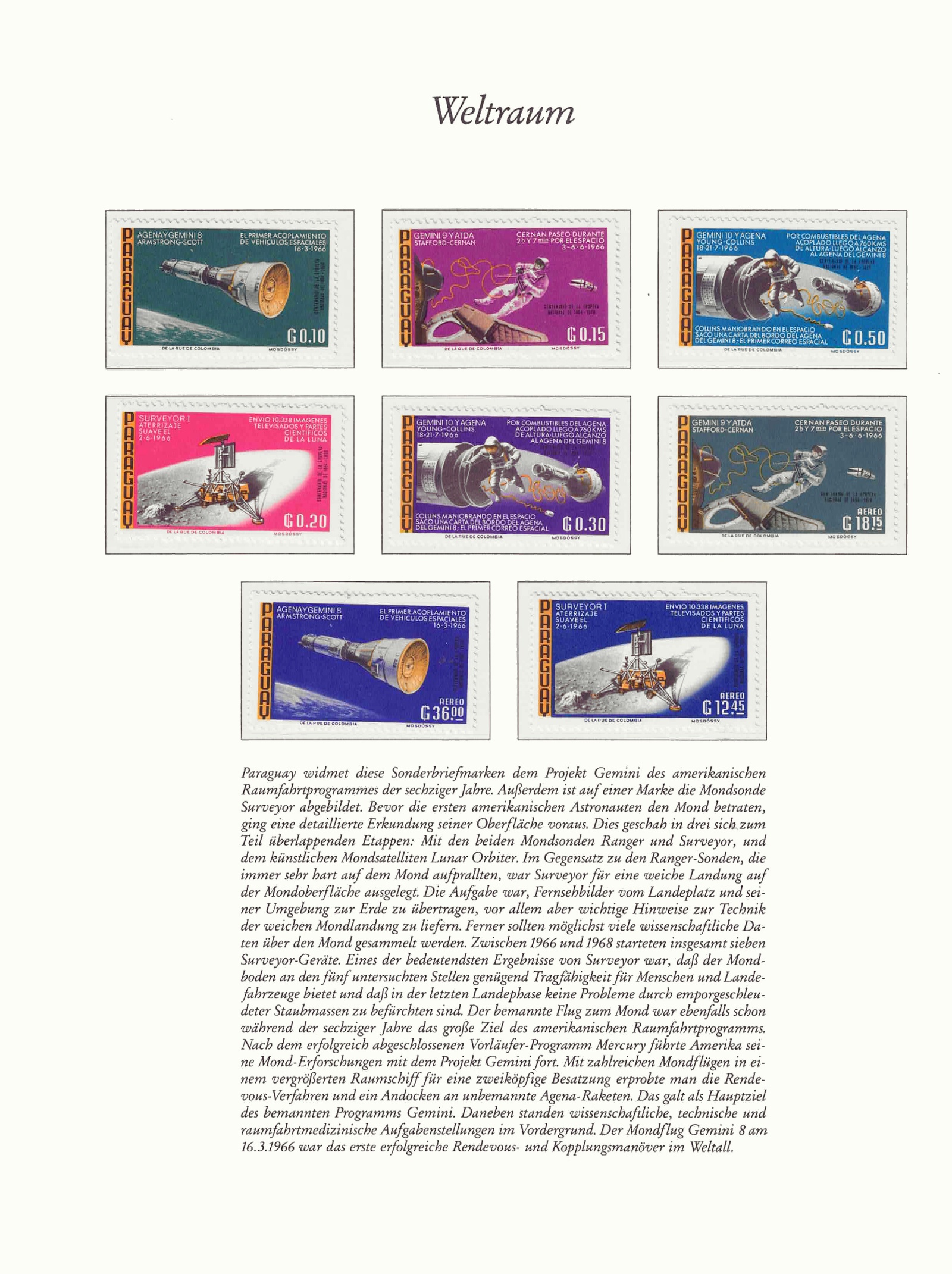

Vor 60 Jahren – PROJEKT GEMINI

Man glaubt es kaum, dass 1965 die Vorbereitung zur ersten Mondlandung begann.

Das Projekt Gemini war die Fortsetzung des Projektes Mercury. Es war notwendig, um das Ziel der USA, die erste Mondlandung noch in diesem Jahrzehnt (60ziger Jahre), zu verwirklichen. Erst am 3. Januar 1962, als das Projekt Apollo bereits im Gang war, wurde der Öffentlichkeit das Projekt Gemini vorgestellt. Hauptziel war die Durchführung von Rendezvoustechniken im All, die man für den Flug zum Mond benötigte. Außerdem sollte der Aufenthalt von Astronauten im Weltraum auf zwei Wochen ausgedehnt werden. Beim Gemini-Programm sah man erstmals, dass Weltraumflüge zur Routine werden können. Zehn bemannte Missionen in weniger als 20 Monaten wurden von Cape Canaveral aus gestartet. Die Missionskontrolle wurde nach Housten, dem

|

|

|

Gemini Projektkonzeption Bild: NASA |

Trainingsort der Astronauten, verlegt. Äußerst kurze Startfenster (zwei Sekunden beim Flug Gemini 11) verlangten den präzisen Start der nachfolgenden Titan-Raketen, um den Zielsatelliten im All zu treffen. Das Raumschiff selbst war eine Verbesserung des Mercury-Raumschiffes. Trotz steigender Masse (3630 kg) wuchs der zur Verfügung stehende Innenraum lediglich um 50%. Der Rettungsturm der Mercury-Kapsel wurde bei Gemini durch zwei Schleudersitze ersetzt. Für längere Flüge brauchte man Brennstoffzellen zur Stromerzeugung anstelle von Batterien. Für das Gemini-Projekt brauchte man eine Steuerung, mit der man sich vor-, rück- und seitwärts bewegen konnte und sogar seine Bahn ändern konnte. Für diese komplexen Aufgaben benötigte man zwei Personen im Raumschiff, und sogar der Einsatz von Computern war für die komplizierten Treffen im All notwendig. Als Trägerrakete brauchte man eine schubstärkere Rakete. So verbesserte man die militärische Titan 1-Rakete zur Titan 2-Rakete. Als Zielsatelliten wurden unbemannte Agena-Oberstufen, die jeweils vor den Gemini-Raumschiffen gestartet wurde, verwendet. Das Gemini-Raumschiff war sehr servicefreundlich und für die gewünschte Gegebenheit schnell umzubauen.

Ein Zusatzteil, der während der Umkreisung der Erde mit dem Raumschiff verbunden blieb, enthielt das Bremssystem und anschließend den Adapterring für das Lagekontrollsystem. Ein Teil der Stromversorgung war ebenfalls in diesem Zusatzteil untergebracht.

|

|

|

Start von Gemini-Titan 8 Foto: NASA |

Erstmals konnten Astronauten in einem Raumschiff richtig „schlafen“ und einen „Haushalt“ führen. Beides erwies sich als äußerst schwierig und musste erst gelernt werden. Für die Ausstiege in den freien Weltraum mussten neue, widerstandsfähigere Raumanzüge entwickelt werden.

Am Ende des Gemini-Programms war ein Rendezvous mit einer Kopplung zur Routine geworden, und außerdem war bewiesen, dass man im Weltraum leben und Experimente durchführen konnte. Fünf Tage vor dem letzten

Gemini-Start wurde die Mondsonde Lunar Orbiter 2 zur Erkundung von Landeplätzen auf dem Mond gestartet.

Aus 100 MAL INS ALL von Alfred Gugerell 1996

Kf

Beginnend mit dieser Ausgabe unseres Infoblatts möchten wir Euch Auszüge aus einem Erinnerungsbericht des ehemaligen Peenemünder Ingenieurs Friedrich „Fritz“ Wilhelm Broszat (1895-1960) präsentieren.

Fritz

Broszat wurde1895 in Berlin-Charlottenburg geboren und arbeitete hier

nach seinem Schulbesuch und entsprechender Lehre in den 1920ern

zunächst als Werkzeugmacher. Anfang der 1930er Jahre zog er mit

seiner Familie von Berlin nach Kassel um, wo Broszat ein

Ingenieurstudium absolvierte. 1939 kam er zum Entwicklungswerk der

Heeresversuchsstelle Peenemünde (HVP).

Anfang

Juni 1940 wurde beschlossen, dass Ing. Friedrich Broszat als Ersatz

für den ausgeschiedenen Ing. Harry Schejbal zum 1. Juli vom

Entwicklungswerk der HVP zu Wa

Prüf 11/VI ins Versuchsserienwerk (VW) versetzt wird, als 1.

Assistent und Vertreter des Technischen Leiters des VW, Obering.

Arthur Rudolph

Ende

Mai 1941 wurde beschlossen, dass er als Angestellter eine der bislang

150 Wohnungen der HVP in der Siedlung erhalten sollte. Das

Vergabeverfahren zog sich jedoch hin, bis im Oktober 1941 bei einer

Besprechung mit dem Kommandeur der HVP, Major Stegmeier, festgelegt

wurde, dass „für

Herrn Broszat als ständigen Vertreter für Herrn Rudolph

eine Wohnung bevorzugt zugeteilt werden“

solle.

Broszat

zog dann in die Moltkestr. 24.

Nach dem britischen Bombenangriff auf Peenemünde am 18. August 1943 wurde die geplante Serienproduktion im Oktober in den Harz verlegt. Broszat wohnte in Ilfeld bei Niedersachswerfen nahe dem Mittelwerk. Dort leitete er die A4-Arbeitseinsatzabteilung, die den Häftlingen ihre Aufgaben zuwies und ihre Leistungen überwachte. Er vertrat den Technischen Direktor Rudolph und war beratender Ingenieur des Betriebsdirektors Sawatzki.

Nach Kriegsende evakuierte die US-Army Broszat als Geheimnisträger aus dem sowjetischen Einflussbereich nach Hessen, wo er später als beratender Ingenieur arbeitete. 1948/49 ist im Gespräch, dass Broszat mit seiner Familie von Allendorf zum Werner von Braun-Team mit in die USA nachgeholt werden könnte, doch nach einem Herzinfarkt wird er arbeitsunfähig.

In Absprache mit Arthur Rudolph verfasste er einen „Tatsachenbericht über Peenemünde – Die Wahrheit über die V2“, in dem er sich gegen die Nazi-Propaganda stellte, die seiner Meinung nach noch immer nachwirkte. Dem Archiv des HTM liegen seine originalen Manuskripte vor: ein handschriftlicher vom 22. Mai 1949 und ein maschinenschriftlicher vom 27. Juli 1950.

In den 1950er Jahren bot Broszat seinen Tatsachenbericht mehreren bundesdeutschen Verlagen an, jedoch anscheinend ohne Erfolg. Das Werk wurde nicht veröffentlicht. 1960 verstarb Friedrich Broszat in Grebenhain / Hessen im Alter von 65 Jahren.

Die

Wahrheit über die V2

Ein

Tatsachenbericht über Peenemünde und über die

Erfindung, Entwicklung, Herstellung und Leistung der

Flüssigkeits-Rakete A 4

- Teil 1 -

Die Heeres-Versuchsstelle-Peenemünde!

Das Bauvorhaben Peenemünde, die Weiterentwicklung und der Bau der Rakete wurde vom Waffenamt als "Geheime Kommandosache" behandelt. Es mussten die Bestimmungen der Geheimhaltung so streng eingehalten werden, dass viele zur Erforschung, Erprobung und Herstellung der Versuchs- Aggregate in Deutschland vorhandene Einrichtungen mit den dort vorliegenden Erfahrungen nicht benutzt werden durften. Es mussten vielmehr alle diese Einrichtungen, und man kann sagen noch von Anfängern auf diesem Gebiet, ohne Erfahrungen neu geschaffen werden. Dieses erforderte aber viel Zeit und noch mehr Geld, das der Steuerzahler aufbringen musste.

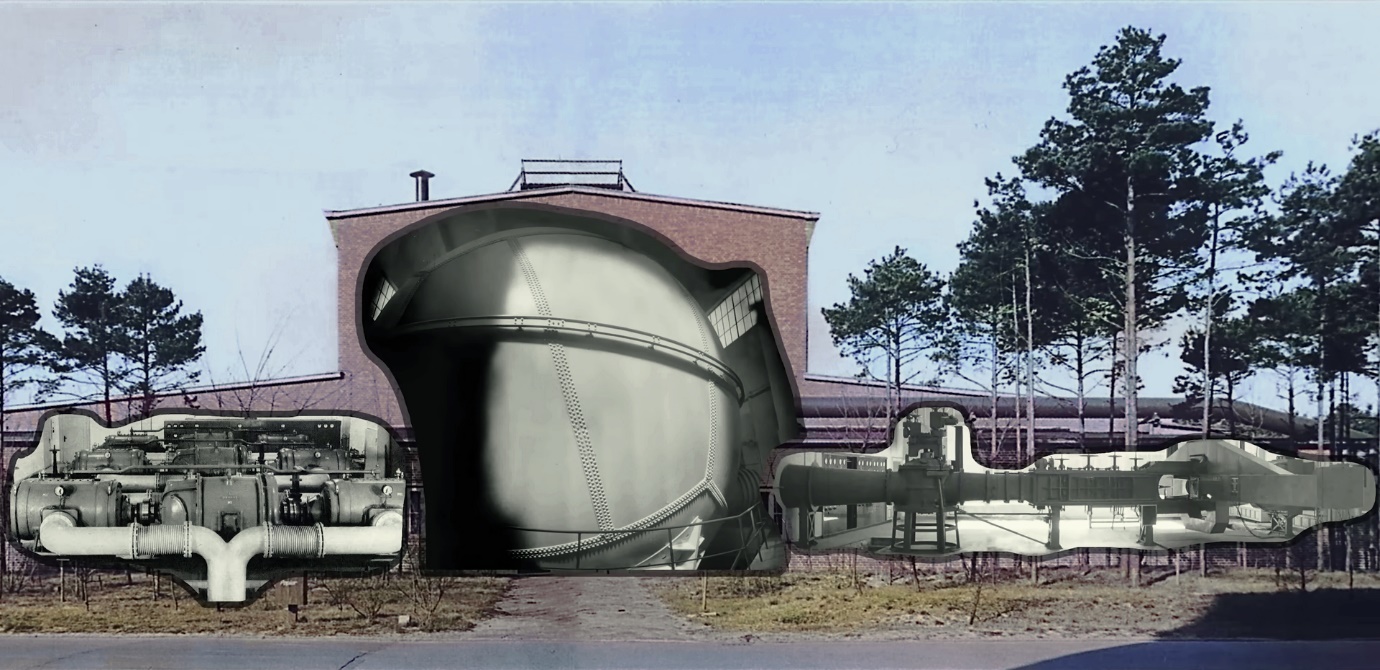

Um einen Begriff von der Größe dieses Bauvorhabens zu bekommen seien nachfolgend die in Peenemünde erstellten Anlagen kurz Umrissen und die Ergebnisse der Versuchs-u. Entwicklungsarbeiten in großen Zügen kurz angeführt.

Die Bauplanung der Versuchsstelle, sowie die Fertigungs-Planung zur Herstellung der Versuchsraketen A5 und A4 wurden von Ob. Ing. A. Rudolph durchgeführt. Die Ausführung der Bauten, Anlagen und Prüfstände einer Bauleitung der Luftwaffe bis 1938 und ab 1939 einem Heeresbauamt übertragen.

Es wurden bis 1939 in Peenemünde erstellt:

Ein Hauptverwaltungsgebäude, mehrmals erweitert mit Arbeitsplätzen für die techn. Leitung und für ca. 400 Angestellte. Untergebracht waren hier die technische Leitung, das Konstruktionsbüro, die Leitung der Versuchsabteilung und der Prüfstände, die Betriebsleitung mit Arbeitsvorbereitung, Werkzeug- u. Vorrichtungskonstruktionsbüro, die Zeichnungsverwaltung, der Einkauf und die technischen Verwaltungsstellen des Heeres.

Haus 4: Das Hauptverwaltungsgebäude der HVP, Westseite 1938. (HTM Peenemünde, Archiv)

Eine Einzelteilwerkstatt untergebracht in einer Fabrikhalle in Stahlbauweise, eingerichtet mit einer Dreherei, Klempnerei, Schweißerei, Schlosserei. Alle Abteilungen ausgerüstet mit den modernsten Werkzeugmaschinen, auch in der Größenordnung, daß alle Einzelteile, auch die schwersten Prüfstand- oder Geräteteile im eigenen Betrieb angefertigt werden konnten. Einzelne Maschinen wurden gar nicht, oder nur einmal benutzt. Andere Maschinen wie z.B. Revolverbänke, fehlten ganz und wurden die anfallenden Arbeiten an Drehbänken, in einer mehrfachen als der normalen Zeit hergestellt.

Angebaut an diese Halle war eine Lagerhalle von ca. 3 000 qm Bodenfläche, bei einer Höhe von ca. 6 m. Gelagert wurden eine Unmenge Sorten von allen Materialien und Einzelteilen in allen Abmessungen, von dem Grundsatz ausgehend, dass in einem Versuchsbetrieb alle plötzlich gebrauchten Materialien sofort greifbar sein müssten.

Eine Zusammenbauwerkstatt, untergebracht in einer Montagehalle, einer Spezialkonstruktion in Stahlbauweise. Im Hauptteil 30 m hoch, mit einem 30 Tonnen tragenden Montagekran und 2 Seitenschiffen von va. 12 m Höhe für Vormontagen und Teillager. Es wurden hier die 14 m langen und 2 m im Durchmesser messenden Raketen A4 stehend montiert und konnte die eigentliche Rakete, Baumuster A 10 mit 18 m Länge ebenfalls noch stehend montiert werden.

Eine Versuchswerkstatt, untergebracht in einer ca. 1200 qm großen und 10 m hohen Halle mit Nebenräumen. Eingerichtet wie eine Flugzeughalle mit 2 gegenüberliegenden 20 m breiten und ca. 8 m hohen Schiebetüren, sodass auch größere Flugzeuge dort zusätzlich mit Raketen-Antriebsaggregaten ausgerüstet werden konnten., Dieser Fall ist aber nie eingetreten.

Eine der größten Eloxal-Anlagen Europas mit 8 Bädern, in den Abmessungen je 8 m lang, 2,5m breit und 3 m tief, mit allen erforderlichen Heiz-u. Elektrischen-Anlagen ausgerüstet. (Hersteller der Eloxalanlage, Firma Siemens)

Gebäude R11: Das Sauerstoffwerk der HVP, Südwestseite 1945. (HTM Peenemünde, Archiv)

Eine Instandsetzungswerkstatt, in einer großen Fabrikhalle mit allen Einrichtungen zur Herstellung von Prüfstandeinrichtungen, Werkzeugen, Vorrichtungen und zur Ausführung aller Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Gebäuden. Angebaut eine Holzbearbeitungswerkstatt mit allen erforderlichen Maschinen und Einrichtungen sowie einem großen Holzlagerschuppen.

Eine Großanlage zur Erzeugung von flüssigem Sauerstoff aus der Luft, mit einer Leistung von ca. 600 kg pro Stunde oder bei durchgehendem Betrieb pro Tag ca. 14 Tonnen. Auch diese Anlage war eine der größten in Europa.

Ein großes, sogenanntes Meßhaus mit allen neuesten wissenschaftlichen Prüf-u. Messgeräten und Auswertungs-Anlagen für Aufnahmen auf Filmstreifen und aller hochfrequenztechnischen Messungen.

Ein Materialprüfungs-u. Untersuchungshaus mit den modernsten Einrichtungen der Materialprüfung- und Untersuchung ausgestattet.

Ein Windkanal für Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 2000 m pro Sekunde, zur Festlegung und Bestimmung der aerodynamischen Form von Raketen, und Geschossen.

Das

Aerodynamische Institut mit dem seinerzeit schnellsten

Überschallwindkanal der Welt mit Mach = 4,

Ostseite 1939. (NARA

Washington D.C., Local ID: 80-G-702254)

Diese Anlage war damals neuartig und bestand in der Hauptsache aus einer Kugel aus Stahlblech mit einem Durchmesser von ca. 12,5 m und einer Einrichtung, die es ermöglichte, diese Kugel in kürzester Zeit völlig luftleer zu pumpen. In einem Rohr von nur 40 mm Durchmesser werden die, bis zu dem entsprechenden Maß verkleinerten Modelle, aufgehängt und durch die mit größter Geschwindigkeit in den luftleeren Raum der Kugel einströmende Luft auf ihre günstigsten aerodynamischen Formen geprüft und untersucht.

Alle

modernsten Meß-Instrumente welche dazu erforderlich waren,

gehörten ebenfalls zu diesem einzig dastehenden Windkanal.

Es

wurden mit dieser Anlage von dem Leiter, Herrn Dr. Hermann viele

neuen Erkenntnisse für die Formgebung von Geschossen aller Art

und vor allen Dingen auch für die Form der später gebauten

Raketen gefunden und festgelegt.

Außer

den oben angeführten Zweckbauten wurden noch 7 Prüfstände

für Brennversuche der verschiedenen Raketen und Raketenantriebe

erstellt, darunter ein Prüfstand für mit Raketenantrieb

ausgerüstete Flugzeuge.

Der

für die Prüfung der fertig ausgerüsteten Rakete A4

(später V2) errichtete Prüfstand hatte folgende Ausmaße

und Einrichtungen: Mittlerer Durchmesser, der mit einem Schutzwall

von ca.

12

bis 14 m Höhe umgebenen Innenfläche = 200 m. In der Mitte

eine Stahlkonstruktion zum

Das Aerodynamische Institut: links die drei Vakuumpumpen-Aggregate, in der Mitte die Vakuumkugel mit einem Kesselinhalt von ca. 1000 m3, rechts die erste Messstrecke 40 x 40 cm. (Bildmontage: Robert Dalby, Screenshot aus dem Youtube-Video „The riddle of the V2 rocket shape“)

Aufhängen

der bis zu 18 m hohen Raketen. Ausgerüstet mit Fahrstühlen,

die es möglich machten, an alle Teile des Gerätes, wie

Spitze, Steuerung, Brennstoffbehälter, Dampfanlage,

Brennstoffpumpe und Ofen mühelos über in Abständen von

2 m angebrachten Bühnen zu gelangen. Anlagen zum An-u.

Abtransport der Versuchsraketen waren ebenfalls angebaut.

Die

Brennstofftanks waren gegen jeden Luftdruck, der durch Explosion der

Versuchskörper auftreten konnte, gesichert, im Wall des

Prüfstandes untergebracht. Die Schalt-u. Beobachtungsräume

waren durch dicke Mauern aus Stahlbeton gegen jede Beschädigung

durch Explosionen gesichert und mit den modernsten optischen,

elektrischen und mechanischen Beobachtungs-u. Messgeräten

ausgestattet und zum Teil mit dem Meßhaus verbunden.

Bombensichere Räume für die Bedienungs-u. Hilfsmannschaften

und auch für geladene Gäste, denen die Versuche vorgeführt

wurden, waren ebenfalls vorhanden.

Die Insel Oye wurde zum Startplatz für die kleine Versuchsraketen A5 ausgebaut. Es gehörten zur Starteinrichtung: Ein Startplatz mit den erforderlichen Schalt-u. Tankanlagen, 4 Theodolitentürme für die Vermessung der Flugbahnen und ein sogenanntes Schießhaus, das mit bombensicheren Räumen für die Unterbringung der Kommando- Schalt-u. Meßgeräte ausgestattet war.

Auf der Insel Usedom selbst waren weitere 3 Theodolitentürme errichtet und mit modernsten Kinotheodoliten zur Aufnahme und Vermessung von Flugbahnen der gestarteten Raketen und der von Flugzeugen abgeworfenen Attrappen zur Erprobung von Fallschirmen zum Abbremsen der Fallgeschwindigkeiten bei Versuchsraketen, ausgerüstet.

Für den Verkehr zur Insel Oye und für Absperrdienste standen 2 kleine Sperrboote und die alte umgebaute Eisenbahnfähre „Stralsund“ zur Verfügung.

Es waren ferner ein großes Wirtschaftsgebäude für Arbeiter und Angestellte mit großem Speisesaal und Kücheneinrichtungen und für die Offiziere und Beamten mit großem Luxus ein sogenanntes Offizierskasino mit Generalszimmer und Kegelbahn erbaut worden. Die Kosten allein für das Kasino betrugen ca. 450.000, - RM, für damals 4 Offiziere und vielleicht 6 Beamten im Offiziersrang. Es durften aber auch alle Angestellten ab Besoldungsgruppe 5 nach TO.A, also Akademiker und Ingenieure, dieses Kasino benutzen und passive Mitglieder des Kasinovereins werden.

Haus 6: Das Offizierskasino, Nordseite 1939. (HTM Peenemünde, Archiv)

Ein

großes Verwaltungsgebäude als Dienstsitz für den

Kommandeur und zur Unterbringung der behördlichen Verwaltung

musste ebenfalls neu erstellt werden.

2

Unterkunftshäuser für Angestellte und Gäste mit je 50

Zimmer und 2 Unterkunftshäuser für Handwerker gehörten

ebenfalls zur Versuchsstelle.

Für die Belegschaft, Arbeiter, Angestellte und Beamte wurde eine wirklich vorbildliche Wohnsiedlung mit ca. 700 Wohnungen in der Nähe des Betriebes, direkt am Ostseestrand gebaut. Die Hälfte dieser Wohnungen lagen in Einzelhäusern mit Gartenland.

Eine Werkbahn vom Seebad Zinnowitz, wo die Mehrzahl, der auf der Versuchsstelle Beschäftigten wohnte, über Siedlung Karlshagen, Heeres-Versuchsstelle Peenemünde mit Endstation Versuchsstelle der Luftwaffe auf der Inselspitze, diente dem sich rege entwickelnden Personen- und Güterverkehr.

Der Aufwand aller dieser Anlagen, die durch Ausschaltung der in Deutschland schon vorhandenen Anlagen gleicher Art infolge der Geheimhaltung erforderlich waren, um die beiden Versuchsraketen A5 und A4 zu entwickeln, zu bauen und zu erproben, betrug bei vorsichtiger Schätzung mindestens 50 Millionen EM. Die genauen Kosten der Versuche und des Aufwandes wurden nie genau ermittelt. Alle Versuche, diese Kosten zu erfassen, wurden geschickt verhindert.

(Fortsetzung folgt) (tk)

Pressespiegel

Die Aufnahme in unseren Pressespiegel bedeutet nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Texte einverstanden sind.

Tagesspiegel Stand: 09.08.2025, 14:56 Uhr

Apollo 13 Kommandant Jim Lovell gestorben

Apollo-13-Kommandant gestorben: Tom Hanks würdigt Jim Lovell als einen der Menschen, „die wagen, die träumen“

|

|

|

Präsident Clinton steht mit Tom Hanks und James „Jim“ Lovell im Oval Office des Weißen Hauses, nachdem er Lovell die Ehrenmedaille des Kongresses für Raumfahrt verliehen hat (Archivbild). © dpa/AP/Wilfredo Lee |

Der Kommandant der 1970 gescheiterten Apollo-13-Mission der Nasa, Jim Lovell, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Tom Hanks verkörperte ihn im Film „Apollo 13“.

Trauer um US-Raumfahrer Jim Lovell, den Kommandanten der spektakulär gescheiterten Mondmission Apollo 13: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa gab am Freitag den Tod des 97-Jährigen bekannt und würdigte ihn als einen Menschen, der „mit seinem Leben und seinem Wirken über die Jahrzehnte Millionen Menschen inspirierte“.

Schauspieler Tom Hanks, der Lovell im Film „Apollo 13“ verkörpert hatte, würdigte Lovell als einen der Menschen, „die wagen, die träumen und die andere an Orte führen, die wir allein nicht erreichen“.

Lovell starb laut Nasa am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in der Nähe von Chicago.

Die von ihm angeführte Mondmission Apollo 13 wäre im April 1970 beinahe in eine Katastrophe gemündet:

Die Explosion eines Sauerstofftanks an Bord zwang die Drei-Mann-Besatzung zur Rückkehr zur Erde. Der 2023 verstorbene Astronaut Thomas K. Mattingly entwickelte dafür von der Erde aus ein Energiespar-Verfahren, mit dem das Raumschiff sicher in die Atmosphäre zurückkehren konnte.

Nasa lobt Lovells Charakterstärke

Auch Lovells besonnene Führung in mehr als 300.000 Kilometer Entfernung von der Erde gilt bis heute als einer der Gründe, dass die Astronauten sicher zurück auf der Erde landeten. Der Apollo-13-Kommandant wurde später mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen in den USA. Die Nasa lobte in ihrer Erklärung Lovells Charakterstärke und seinen „unbezwingbaren Mut“.

Lovells Familie erklärte, sie sei „unwahrscheinlich stolz auf sein wunderbares Leben und seine wunderbare Karriere“. Lovell sei Vater, Großvater und Familienchef gewesen, „aber vor allem war er unser Held“, erklärten die Angehörigen. „Wir werden seinen unerschütterlichen Optimismus, seinen Sinn für Humor und die Art und Weise vermissen, mit der er uns das Gefühl gegeben hat, dass wir das Unmögliche erreichen können.“

Jim Lovell, sei während einer langen Zeit der Mensch gewesen, der „weiter und länger“ ins All vorgedrungen war „als jeder andere Mensch auf unserem Planeten“, erklärte Hanks. Er spielte Lovell im Film „Apollo 13“ von 1995.

Berühmt wurde die Fehlermeldung der Astronauten an das Bodenpersonal in Houston, die im Film leicht abgewandelt und so zu einem geflügelten Wort wurde: „Houston, wir haben ein Problem“, sagt Tom Hanks als Jim Lovell. In Wahrheit meldete dessen Ko-Raumfahrer Jack Swigert zunächst an die Bodenzentrale, dass es ein Problem gegeben habe. Auf Nachfrage der Bodencrew wiederholte dann Lovell: „Houston, wir haben gerade ein Problem gehabt.“

Lovell wurde 1928 in Cleveland im Bundesstaat Ohio geboren und war Marinepilot, bevor er zur Nasa kam. Er war bereits einer der drei Astronauten der Apollo-8-Mission der Nasa von 1968 – der ersten Weltraummission der Geschichte, deren Mitglieder die Rückseite des Mondes zu Gesicht bekamen. Auf dieser Mission entstand auch das berühmte Foto „Earthrise“ – dieses zeigt, wie der blaue Planet in der Ferne hinter dem Mond aufgeht. (AFP)

Raumfahrt China startet Asteroiden-Mission

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

|

|

|

Die Sonde Tianwen-2 startete in der Nacht von der chinesischen Provinz Sichuan aus (picture alliance / Xinhua News Agency / Cai Yang) |

China hat seine erste Mission zur Entnahme von Proben eines erdnahen Asteroiden gestartet. Die unbemannte Sonde Tianwen-2 hob an Bord einer Rakete vom Raumfahrtzentrum Xichang in der Provinz Sichuan ab. Nach 18 Minuten habe sich die Sonde erfolgreich abgekoppelt, hieß es von der chinesischen Raumfahrtbehörde.

Tianwen-2 nimmt nun Kurs auf den rund 40 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden 2016 HO3, auch bekannt unter dem Namen Kamoʻoalewa. Er ist ein sogenannter Quasi-Satellit der Erde – ein Himmelskörper, der die Sonne umkreist und dabei dauerhaft in der Nähe unseres Planeten bleibt. Die NASA bezeichnete ihn auch als einen Quasi-Mond. Weiterreise zum Kometen 311P geplant.

Laut der staatlichen Zeitung "China Daily" soll die Sonde den Asteroiden zunächst monatelang umkreisen und dann mit einem Greifarm Oberflächenmaterial sammeln. Danach ist geplant, dass Tianwen-2 eine Rückkehrkapsel mit den Proben zur Erde bringt. Die Sonde selbst wird nach Abschluss dieser Aufgabe weiterfliegen – zum Kometen 311P, der im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter liegt. Nach ihrer Ankunft einige Jahre später soll sie den Kometen aus der Ferne erkunden.

Von der neuen Mission erhofft sich die Wissenschaft Erkenntnisse über die Ursprünge des Sonnensystems. Kamoʻoalewa könnte Spuren früher Materialien enthalten, die Rückschlüsse auf die Entstehung und Entwicklung von Planeten erlauben. Bislang haben bereits die USA und Japan Proben von Asteroiden zur Erde gebracht. China will nun beweisen, dass es ebenfalls dazu in der Lage ist.

In eigener Sache

Parlamentarischer Staatssekretär besucht Marinekameradschaft Peenemünde und Umgebung von 1991 e.V.

Auf Einladung des damaligen Bundestagsmitgliedes Philipp Amthor reiste die Marinekameradschaft Peenemünde (MK) mit Teilen des Shantychores der Insel Usedom zu einem zweitägigen Besuch nach Berlin. Als sich beide Seiten im April 2025 dann im Deutschen Bundestag trafen, konnte keiner ahnen, dass ein baldiger Gegenbesuch in Peenemünde stattfinden sollte. Ein Grund dafür war, dass die MK Peenemünde ihren MK-Wimpel vergessen hatten, der somit nicht in Berlin überreicht werden konnte. Daraufhin sprach der MK-Vorsitzende, Kamerad Wolfgang Telle, kurzerhand eine Einladung nach Peenemünde aus. Die genauso spontane Antwort von Philipp Amthor kam aber prompt, dass er im Herbst nach Peenemünde kommen möchte.

Vor kurzem wurde dann über sein Wahlkreisbüro ein Termin zum Besuch vereinbart. Am 18. August 2025 war es dann so weit und der nunmehrige parlamentarische Staatssekretär im Deutschen Bundestag Philipp Amthor besuchte tatsächlich die Marinekameradschaft Peenemünde. Nach einem Abstecher ins Historisch Technische Museum Peenemünde kam er mit seiner Assistentin, Frau Anne Heilmann, ins Marine- und Fliegermuseum Peenemünde. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann zum Rundgang zunächst ins „Marinemuseum der 1. Flottille der Volksmarine“. Zuvor wurde ihm aber erst der in Berlin vergessene Wimpel der MK Peenemünde übergeben! Er ließ sich von den anwesenden Kameraden über die Volksmarine und insbesondere über die 1. Flottille informieren. Weiter ging es ins „Museum des Jagdfliegergeschwaders 9“, wo der Kamerad Lutz Hübner (Archivar beider Museen) sein „Herzensprojekt“ präsentieren konnte.

Natürlich konnte Philipp Amthor nicht nach Berlin zurückfahren, ohne die russische Raketenkorvette „Tarantul“ zu besichtigen. Der ehemalige Kommandant des Schiffes und heutige 1. Vorsitzende des Fördervereines Peenemünde, Holger Neidel konnte am besten Auskunft über die Aufgaben dieses Schiffstypes geben. Ein Erinnerungscoin vom Schiff und ein Buch wurden Phillip Amthor übergeben.

|

Philipp Amthor trägt sich in die Gästebücher ein |

||

|

|

|

|

|

Bild: Jürgen Schurig (MK Peenemünde) |

Bild L. Hübner |

|

|

|

|

Bild: Jürgen Schurig (MK Peenemünde) |

Zum Abschluss trug er sich noch in die Gästebücher der MK sowie des Schiffes und des Museums ein. Er hob an dieser Stelle noch mehrfach das außerordentliche Engagement der MK Peenemünde und des Fördervereines hervor und bedankte sich bei allen für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und wünschte uns weiterhin viel Erfolg.

Text: Wolfgang Telle

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Herr Tilo Schröder, Frau Heike Schröder und Herr Dr. Ing. Torsten Richter

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Freude und Spaß im Verein.

Im Juli hatten Geburtstag

Herr Martin Aderhold; Herr Ferdinand Erbe;

Herr Peter Riedel; Herr Rainer Höll; Herr Uwe Osse

Im August haben Geburtstag

Herr Prof. Mathias J. Blochwitz; Herr Klaus Ost

Herr Robert Schmucker; Herr Norbert Höllerer, Herr Uwe Schwabe;

Herr Oliver Klotzin; Herr Hartmut Wohlthat; Bernd Hoffmann

Im September haben Geburtstag

Herr Jürgen Bock; Herr Bernd Kerner; Herr Winfried Sander

Mr. William Pavelin; Herr Herbert Laabs; Herr Uwe Schmaling

Wir danken für die eingegangene Spende

|

163,00 € |

|

200,00 € |

|

25,00 € |

|

2023,00 € |

|

50,00 € |

|

168,18 € |

|

469,90 € |

Herausgeber: Förderverein Peenemünde „Peenemünde - Geburtsort der Raumfahrt" e.V.,

Registergericht: Amtsgericht Greifswald Registernummer: 6143 Steuernummer: 084/141/08548

Anschrift: Förderverein Peenemünde e. V. Waldstraße 03 17449 Karlshagen; Tel.: 038371/20106; 038371/20695

e-mail: huebner-l@t-online.de Homepage: www.foerderverein-peenemuende.de

Gestaltung: Gestaltung: Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen; Druck: „Druck-mit-uns“ Sperberhorst 6 22459 Hamburg

Alle Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk vervielfältigt

Bankverbindung: Beitragskonto: IBAN: DE64150505000384000487 NOLADE21GRW

Spendenkonto: IBAN: DE60150505000384001432 NOLADE21GR